|

Ihr Bühnendebüt gab die junge Anita dann am

24. Februar 1916 mit der Tanzschule im damals

beliebten "Blüthnersaal", einem großen, zum "Klindworth-Scharwenka-Konservatorium"1)

gehörenden Konzertsaal in der Genthiner Straße 11 (Berlin-Tiergarten1)).

Zwei Jahre später trennte sie sich von Rita Sacchetto, da

es zu Differenzen wegen Anita Berbers Tanzstil gekommen

war.

Nun begann eine überaus erfolgreiche Karriere als Solotänzerin, die

Berber erhielt ein erstes Engagement am Berliner "Apollo-Theater"1),

trat in Varietés wie dem "Wintergarten"1)

oder in den legendären Revuen von Rudolf

Nelson1) auf; Tourneen durch die

Schweiz, Ungarn und Österreich schlossen sich an. Nicht nur mit ihren

Bühnenauftritten als exaltierte Nackttänzerin sorgte sie bei der

gut-bürgerlichen Gesellschaft der

Weimarer Republik1)

für Skandale, auch durch ihr zügelloses Privatleben, ihre Alkohol-

und Drogensucht geriet sie in die Schlagzeilen der Presse, wurde

ebenso bewundert wie verachtet.

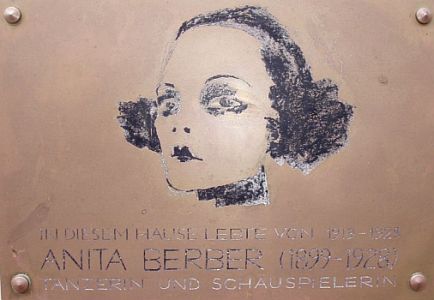

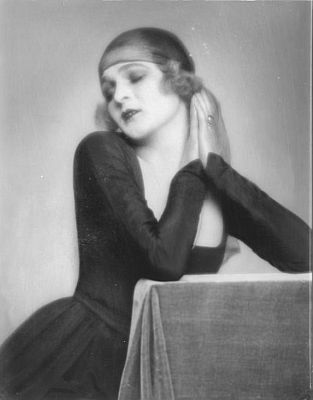

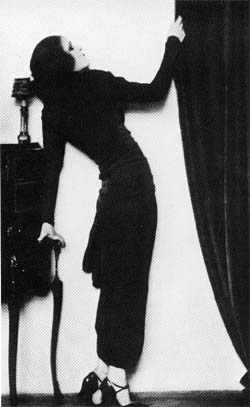

Anita Berber, in den 1920ern fotografiert

von Magnus Merck

(? – 1930)

Quelle: Wikimedia

Commons;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

| "Dinah Nelken1),

mit der sie die Tanzschule besuchte, beschrieb sie folgendermaßen:

"Sie war ganz unschuldig und reizend. Sie war von Natur aus ein

heiterer Mensch"…" spontan und hemmungslos … Bei

aller Vorliebe für Flirts hatte sie einen unglaublichen Liebreiz,

ohne ordinär zu wirken." Das Modejournal "Elegante

Welt" suchte Berbers "eigenartigen Reiz" mit ihrer

"knabenhaften" Statur und "herben Schlankheit" zu

begründen. Doch nicht nur die Modewelt wurde auf sie aufmerksam, sie

prägte auch die Mode der Zeit. Sie war die erste Frau, die einen

Smoking trug: "Eine Zeit lang machten ihr in Berlin die mondänen

Weiber alles nach. Bis aufs Monokel. Sie gingen à la

Berber." berichtet Siegfried Geyer1)."

wird bei Wikipedia

ausgeführt.

|

|

1919 heiratete die Künstlerin den wohlhabenden Offizier und

Antiquar Eberhard von Nathusius (1895 – 1942),

Enkel des preußischen Politikers Philipp

von Nathusius1)

(1842 – 1900), eine Verbindung, die nur wenige

Jahre Bestand hatte; bereits am 10. Januar 1922 wurde

das Paar geschieden. Anita Berber machte aus ihrer

lesbischen Veranlagung keinen Hehl, zog zu ihrer Freundin, der

Barbesitzerin Susi Wanowsky. Mit ihrem kokainsüchtigen und

homosexuellen, als Willy Knobloch geborenen Tanzpartner Sebastian Droste1)

(1898 – 1927) ging sie für kurze Zeit eine

weitere Verbindung ein, 1923 heirate sie diesen in

Budapest. Kurz zuvor hatten beide in Wien mit dem ersten

gemeinsamen Programm "Tänze des Lasters, des Grauens und

der Ekstase", welches Nummern wie "Die Leiche am

Seziertisch", "Morphium", "Haus der

Irren" oder "Die Nacht der Borgia" enthielt, das

Publikum schockiert, aber auch angezogen, wie ein Magnet. Die

Wiener Gesetzeshüter schoben der öffentlichen

"Lasterhaftigkeit" ein Riegel vor, mehrgach wurden die

Berber und Droste von der Polizei aufgefordert, die Stadt zu

verlassen. 1923 veröffentlichte das Paar auch ein

bibliophiles Buch, in dem es Gedichte, Texte, Zeichnungen und

Fotografien zu ihren Choreographien präsentierte. Im

Foto-Atelier von Madame d'Ora1)

entstanden eine Reihe von ausdrucksstarken Aufnahmen, die damals

auch im "Berliner Magazin" und in der Mode-Zeitschrift

"Die Dame"1)

veröffentlicht wurden → einige Fotos siehe hier.

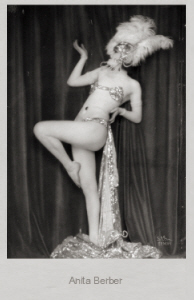

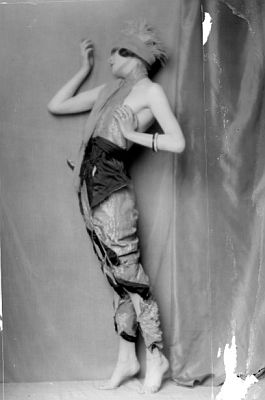

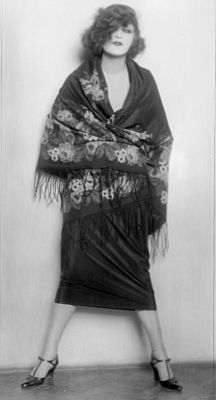

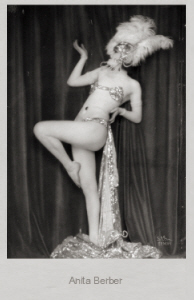

Foto: Anita Berber mit "Koreanischer Tanz"

© Kulturpressedienst Berlin 2001*)

|

|

| In den Wochen nach der Aufführung kam es immer

wieder zu Differenzen wegen nicht eingehaltener Verträge.

Droste wurde in Österreich wegen versuchten Betrugs verhaftet

und am 5. Januar 1923 ausgewiesen, Berbers Ausweisung nach

Ungarn erfolgte am 13. Januar 1923. In Budapest traf sich das

Paar erneut und ging zurück nach Berlin. Dort kam es zu einem weiteren Eklat: Droste hatte den

Schmuck seiner Frau entwendet, da er Geld für seine Drogensucht

brauchte, im Juni 1923 verschwand er bei Nacht und Nebel, setzte sich nach Amerika

bzw. nach New York ab; wenig später erfolgte die offizielle Scheidung. Sebastian Droste,

der in New York als Amerika-Korrespondent für die "B.Z. am

Mittag"1) arbeitete, starb

nach seiner Rückkehr aus den USA am 27. Juni 1927 in

Hamburg1).

|

|

Berbers neuer Tanzpartner wurde der ebenfalls homosexuelle

US-Amerikaner Henri Chátin-Hofmann1)

(1900 – 1961), den sie am

10. September 1924 heiratete. Mit ihm zusammen trat

sie unter anderem erfolgreich in Berliner

Kabaretts/Kleinkunstbühnen wie "Die

Rakete"1), der von Rosa Valetti

gegründeten "Die Rampe", "Weiße Maus" oder

"Schall und Rauch"1)

auf, gab aufsehenerregende Gastspiele beispielsweise in Köln,

Düsseldorf, Leipzig und Breslau. Mit dem Nachfolgeprogramm der

"Tänze des Lasters…", den "Tänzen der Erotik

und Ekstase", wurde das Publikum erstmals im Hamburger

"Alkazar"1)

(ab 1936 "Allotria") konfrontiert, eine Tournee

durch den

Nahen Osten1)

schloss sich an. Während eines Auftritts in Damaskus1)

brach Anita Berber am 13. Juni 1928 auf der Bühne

zusammen; eine Untersuchung ergab, dass sie an Tuberkulose1)

ohne Chance auf Heilung erkrankt war. Das Paar begab sich

zurück nach Europa, kam jedoch wegen Geldschwierigkeiten nur

bis Prag. Mit Hilfe von Spenden aus Berliner Künstlerkreisen

konnte Berber von Freunden nach Berlin transportiert, wo sie am

10. November 1928 im "Bethanien-Krankenhaus"1)

in

Berlin-Kreuzberg1),

von ihrer Krankheit und Drogensucht gezeichnet, mit nur

29 Jahren starb. Die letzte Ruhe fand Anita Berber auf dem Neuköllner1)

"Neuen Friedhof der St.-Thomas-Gemeinde", das Grab

existiert nach der Stilllegung des Friedhofs nicht mehr (heute:

"Anita-Berber-Park"1),

westlich der Hermannstraße1)).

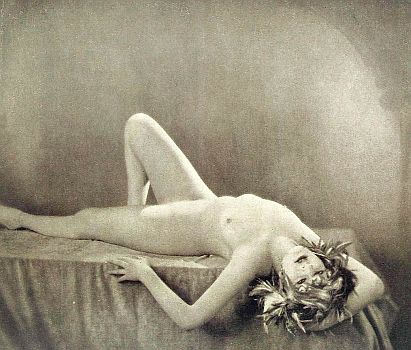

Foto:

© Kulturpressedienst Berlin 2001*)

bzw.

© Österreichische Nationalbibliothek

(ÖNB), Bildarchiv

(Inventarnummer 204418-D)

Urheber: Atelier Madame d'Ora1)

(1881–1963)

Datierung: 28.10.1922

|

|

Nicht nur als Bühnenkünstlerin machte die "Tänzerin des

Lasters" Furore, auch auf der noch stummen Leinwand konnte das

breite Publikum die skandalträchtige Diva bewundern. Erstmals wirkte

sie unter der Regie von Richard Oswald1)

als Tänzerin Grisi in "Das Dreimäderlhaus"1) (1918)

mit, einer freien Adaption des gleichnamigen

Bühnenstücks1) von Heinrich Berté1)

(Musik) und Alfred Maria Willner1)

und Heinz Reichert1)

(Libretti) nach dem Roman "Schwammerl"1)

von Rudolf Hans Bartsch1)

mit dem Tenor und Schauspieler Julius Spielmann2)

(1866 – 1920) als Komponist Franz Schubert1)

sowie mit Sybille Binder1)

(Hannerl),

Käthe Oswald1)

(Heiderl) und Helga Molander

(Hederl). Im selben Jahr betraute Oswald sie mit der Titelrolle in dem

Melodram "Dida Ibsens Geschichte"1)

mit dem Untertitel "Ein Finale zum "Tagebuch

einer Verlorenen"1) von Margarete Böhme"1)",

wo sie auch erstmals als Partnerin des Stummfilm-Stars Conrad Veidt

in Erscheinung trat. Bis 1922 zeigte sie sich mit prägnanten

Rollen neben Veidt in weiteren, von Oswald Produktionen, so in "Das

gelbe Haus"3) (1919), dem

ersten Teil des zweiteiligen Sittenfilms "Die Prostitution"1)

und in dem das Thema Homosexualität behandelnden Streifen "Anders als die Andern"1) (1919),

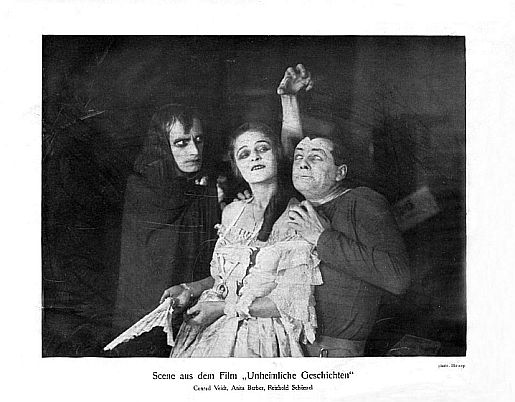

der nach Wiedereinführung der Zensur verboten wurde. In "Die

Reise um die Erde in 80 Tagen"1) (1919)

nach dem Roman "In

80 Tagen um die Welt"1)

von Jules Verne1)

mit Veidt als Phileas Fogg mimte Berber die junge parsische1)

Witwe Aouda, in "Unheimliche

Geschichten" (1919), einem Episodenfilm nach den

Erzählungen "Die Erscheinung" von Anselma Heine1),

"Die Hand" von Robert Liebmann1),

"Die

schwarze Katze"1) von Edgar Allan Poe1),

"Der

Selbstmörderklub"1)

von Robert Louis Stevenson1)

und "Der Spuk" von Richard Oswald übernahm sie neben

Veidt und Reinhold Schünzel

diverse Rollen. |

|

1920 folgte mit "Nachtgestalten"1)

die Verfilmung des Romans "Eleagabal Kuperus" von Karl Hans Strobl1),

die letzte Zusammenarbeit mit Oswald war das nach einem Roman von

Harry Scheff (1861 – 1926) entstandene Historiendrama "Lucrezia Borgia"1) (1922)

mit Liane Haid

als Lucrezia Borgia1)

und Veidt als Cesare Borgia1),

wo sie als Gräfin Julia Orsini1)

(geb. Giulia Farnese) eine der Mätressen1)

von Rodrigo Borgia, dem späteren Papst Alexander VI.1)

(Albert Bassermann)

darstellte. Unter anderem gab ihr Reinhold Schünzel, der selbst

den Titelhelden Alessandro Cagliostro1)

darstellte, in dem Biopic "Der Graf von Cagliostro"1) (1921)

die weibliche Hauptrolle von Cagliostros schönen, aber skrupellosen

Frau Lorenza, in Fritz Langs1)

berühmten Zweiteiler "Dr. Mabuse, der Spieler"1) (1922)

mit Rudolf Klein-Rogge

als Arzt und Psychoanalytiker bzw. Superverbrecher

Dr. Mabuse1)

präsentierte sie sich als "Tänzerin im Frack". Letztmalig

sah man sie in dem von Max Neufeld1)

in Szene gesetzten Melodram "Ein Walzer von Strauß"1) (1925)

auf der Leinwand. Bis dahin hatte Anita Berber für rund 25 Filme, meist als Tänzerin, Prostituierte oder

"gefallenes Mädchen" vor der Kamera gestanden, unter

anderem, neben ihrem bevorzugten Partner Conrad Veidt, auch an

der Seite von Stars wie

Hans Albers

und Emil Jannings

→ Übersicht Stummfilme.

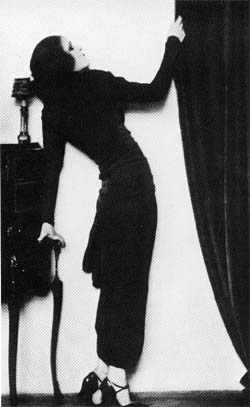

Anita Berber am Kamin ihres Hauses in Berlin,

veröffentlicht in "Die Dame"1) (5/1918)

Urheber: Waldemar Titzenthaler1)

(1869 – 1937)

Quelle: Enno Kaufhold: "Berliner Interieurs, Photographien von

Waldemar Titzenthaler" (Berlin: Nicolai, 1999, S. 21)

bzw. Wikimedia

Commons; Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

|

Anita Berber, die "schillernde Nachtgestalt" der wilden

1920er Jahre, faszinierte mit ihren unkonventionellen,

expressionistischen Ausdruckstänzen nicht nur das "normale"

Publikum, auch in der Künstlerszene jener Zeit hatte sie viele

Anhänger: So etwa den Maler Otto Dix1)

(1891 – 1969), der sie 1925 mit seinem Gemälde

"Portrait einer Dame in

Rot"1), welches heute nach

vielen Umwegen im "Kunstmuseum

Stuttgart"1) zu sehen ist,

unsterblich werden ließ. Es zeigt die Schauspielerin vor einem roten

Hintergrund in einem roten, eng anliegenden und hochgeschlossenen

Seidenkleid mit langen Ärmeln → sammlung.kunstmuseum-stuttgart.de;

die "Deutsche Bundespost"1)

brachte am 5. November 1991 anlässlich des

100. Geburtstages von Otto Dix eine Sondermarke mit diesem

Portrait heraus → i.colnect.net.

Auch der Schriftsteller Klaus Mann1)

(1906 – 1949), der Sohn des Nobelpreisträgers Thomas Mann1),

war von ihr beeindruckt. Das Porzellan-Unternehmen "Rosenthal"1)

stellte Miniaturen ("Koreanischer Tanz" und

"Pierrette") nach ihrem Abbild her, geschaffen nach Modellen

des Wiener Bildhauers Constantin Holzer-Defanti1).

Der dänische Maler Hugo Vildfred Pedersen (1870 – 1959)

schuf ein Nackt-Bild mit Berber am Schminktisch → Abbildung

bei Wikimedia Commons.

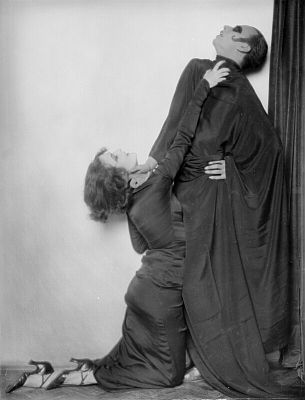

Anita Berber 1922

Fotos mit freundlicher Genehmigung der Österreichischen Nationalbibliothek1)

(ÖNB)

Urheber: Atelier Madame d'Ora1)

(1881–1963); © ÖNB/Wien, Bildarchiv

Anita Berber Datierung: 09.12.1922: (Inventarnummer

204422-D)

|

|

Der "Modepapst" Karl Lagerfeld1)

(1933 – 2019) bezeichnete sie einmal als "die

gewagteste Frau ihrer Zeit", für die Schauspielerin und

Filmemacherin Leni Riefenstahl

(1902 – 2003) war ihr Körper so vollkommen, "dass

ihre Nacktheit nie obszön wirkte". Rosa von Praunheim1)

drehte 1987 den Film "Anita – Tänze des

Lasters"1) (→ siehe

auch filmzentrale.com

und filmportal.de)

unter anderem mit Lotti Huber,

welche eine alte Frau darstellt, die sich als Insassin eines

Pflegeheims für Anita Berber hält und Geschichten aus deren

Leben erzählt. Im "Lexikon des internationalen Films" kann

man hierzu nachlesen: "Der Film zeichnet liebevoll-ironisch,

bisweilen aber auch mit bizarren Mitteln die Triviale Formen- und

Gefühlswelt der Stummfilmzeit als utopisches Gegenbild zu einer trist

normierten Gegenwart. Eine größtenteils eigenwillige und

fantasievolle Handlung an die exaltierte Ästhetik der zwanziger Jahre

und an die Unzerstörbarkeit menschlicher Lebensart und

Einbildungskraft." → filmdienst.de

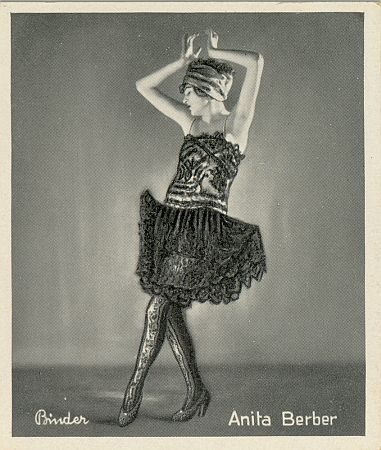

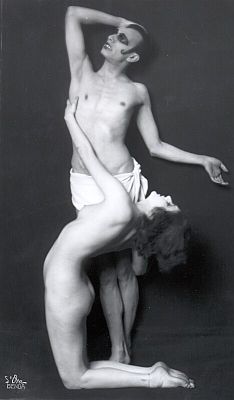

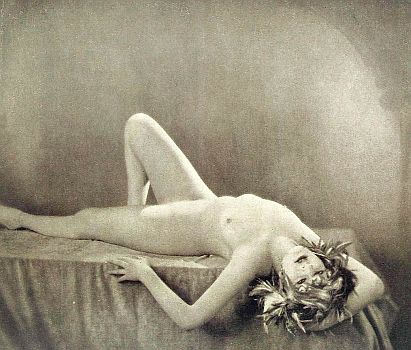

Anita Berber, um 1921 fotografiert von Alexander

Binder (1888 – 1929)

Quelle: Wikimedia

Commons; Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

|

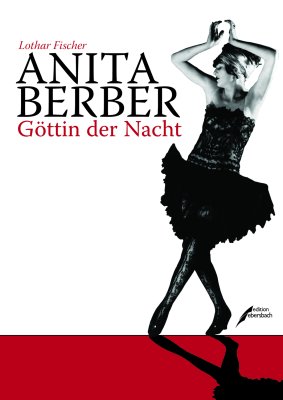

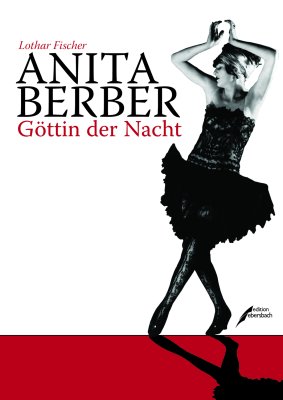

Lucinda Jarrett brachte 1999 "Striptease. Die Geschichte der

erotischen Entkleidung"

("Rütten & Loening-Verlag", Berlin) auf den Markt. Von

dem Berliner Kunsthistoriker

Lothar Fischer1)

erschien Mitte der 1980er Jahre das Buch "Tanz zwischen Rausch und

Tod. Anita Berber 1918 bis 1928 in Berlin"

("Haude & Spener-Verlag", Berlin 1984), welches

nur noch antiquarisch zu erhalten ist. Im Oktober 2006 veröffentlichte

Lothar Fischer im Verlag "edition ebersbach" seine zweite komplexere

Biografie, den Text-Bildband "Anita Berber – Göttin der

Nacht" und zeichnet hierin nach jahrelanger Recherche das kurze Leben der

Exzentrikerin anhand von zeitgenössischen Dokumenten, unveröffentlichten

Fotos und Aussagen von Zeitzeugen nach → siehe auch den

SPIEGEL-Artikel bei spiegel.de

sowie weitere Literatur bei Wikipedia.

Abbildung des Buchcovers mit freundlicher Genehmigung

des Verlages edition

ebersbach |

|

|

|

- 1918–1922: Filme unter der Regie von Richard

Oswald

- 1918: Das Dreimäderlhaus. Schuberts Liebesromanze

(frei nach dem gleichnamigen

Bühnenstück von Heinrich

Berté (Musik)

und Alfred

Maria Willner, Heinz

Reichert (Libretti) nach dem Roman "Schwammerl"

von Rudolf

Hans Bartsch;

mit dem Tenor und Schauspieler Julius

Spielmann (1866–1920) als Franz

Schubert;

mit Sybille Binder (Hannerl),

Käthe Oswald (Heiderl) und Helga

Molander (Hederl); als Tänzerin Grisi)

- 1918: Dida Ibsens Geschichte.

Ein Finale zum "Tagebuch einer Verlorenen" von

Margarete Böhme

(als Dida Ibsen;

Conrad

Veidt als Erik Norrensen) → filmportal.de

- 1919: Die

Prostitution, 1. Teil – Das gelbe Haus

(als Lola, eine der Töchter des

Agenten Klaßen (Fritz

Beckmann);

Conrad Veidt als Alfred Werner, der Lolas Schwester Hedwig (Gussy

Holl) heiratet)

- 1919: Die Reise um die Erde in 80 Tagen

(nach dem Roman "In

80 Tagen um die Welt" von Jules

Verne; mit Conrad Veidt

als Phileas Fogg; als die junge parsische

Witwe Aouda) → filmportal.de

(Foto)

- 1919: Anders als die Andern

(mit Conrad Veidt als homosexueller Violinvirtuose Paul Körner;

als Else, Schwester von

Paul Körners Schüler Kurt Sievers (Fritz

Schulz)) → filmportal.de

- 1919: Unheimliche

Geschichten (Episodenfilm nach den Erzählungen "Die

Erscheinung" von Anselma

Heine,

"Die Hand" von Robert

Liebmann, "Die

schwarze Katze" von Edgar

Allan Poe, "Der

Selbstmörderklub" von

Robert

Louis Stevenson und "Der Spuk" von Richard Oswald;

mit Conrad Veidt und Reinhold Schünzel) → filmportal.de

als die

- Dirne in der Rahmenhandlung

- Frau in Episode 1 "Die Erscheinung"

- Freundin in Episode 2 "Die Hand"

- Frau des Betrunkenen (Reinhold Schünzel) in

Episode 3 "Die schwarze Katze"

- Schwester des Clubpräsidenten (Conrad Veidt) in Episode 4 "Der Selbstmörderclub"

- Ehefrau in Episode 5 "Der Spuk" (Conrad Veidt

als Ehemann)

- 1920: Nachtgestalten

(nach dem Roman "Eleagabal Kuperus" von Karl

Hans Strobl; als Tänzerin, Conrad Veidt als Clown)

→ filmportal.de

- 1922: Lucrezia Borgia

(nach einem Roman von Harry Scheff (1861–1926); mit Liane Haid

als Lucrezia Borgia,

Conrad

Veidt als Cesare Borgia; als Gräfin Julia

Orsini (geb. Giulia Farnese), eine der Mätressen

von Rodrigo Borgia,

dem

späteren

Papst Alexander VI. (Albert

Bassermann)) → filmportal.de

- 1919: Peer Gynt

(nach dem gleichnamigen dramatischen

Gedicht von Henrik

Ibsen; R: Victor

Barnowsky;

mit Heinz

Salfner als Peer Gynt; Conradt

Veidt als ein fremder Passagier/Knopfgießer; als ?)

- 1920: Yoshiwara, die Liebesstadt der Japaner

(von (Regie/Drehbuch) und mit Arthur

Bergen; als ?)

- 1920: Der Schädel der Pharaonentochter

(R: Otz

Tollen; mit Emil

Jannings als Pharao Osorco, Erna

Morena als Prinzessin

Amnertis; als ?)

- 1920: Falschspieler.

Die Tragödie eines Entgleisten (R: Emil

Justitz; mit Emil

Mamelok als der Falschspieler;

Hans Albers als Harald Petersen;

als Tänzerin Asta)

- 1920: Der Graf von Cagliostro

(von (Regie) und mit Reinhold Schünzel

als Alessandro

Cagliostro / Graf Phönix;

als dessen Frau Lorenza; Conrad

Veidt als Minister)

- 1921: Lucifer

(R: Ernest Jahn; als ?)

- 1921: Verfehltes Leben

(R/Drehbuch/Kamera: Maurice

Armand Mondet; als ?)

- 1921: Die Nacht der Mary Murton (R: Friedrich

Porges; als ?)

- 1921: Die goldene Pest (nach dem Roman von Øvre Richter

Frich (1872–1945);

von (Regie; Co-Regie: Richard Oswald)

und mit Louis Ralph

als Jacques Delma; als Natascha; Kurzinfo: Ein Anarchist versucht, eine Formel für künstliches

Gold

als Teil eines Plans

zu verwenden, um den Weltmarkt zu überschwemmen, was eine internationale Krise verursacht.)

→ IMDb

- 1922: Schminke.

Sigrids Werdegang (R: Fritz

Kaufmann; als ?)

- 1922: Die vom Zirkus

(R: William

Kahn; als Tatja, die Zirkusdiva)

- 1921/22: Dr.

Mabuse, der Spieler (nach der Romanvorlage von Norbert

Jacques über den (fiktiven) Superverbrecher Dr.

Mabuse;

R: Fritz

Lang; mit Rudolf

Klein-Rogge als der Arzt und Psychoanalytiker Dr. Mabuse; als

Tänzerin)

- 1922: Im Kampf mit dem unsichtbaren Feind (R: Erich

Schönfelder; als Bessie, Freundin von Fred) → IMDb

- 1923: Wien, du Stadt der Lieder (R: Alfred

Deutsch-German; als ?) → IMDb

- 1923: Irrlichter der Tiefe (R: Fritz

Freisler; als Göttin Astarte)

→ IMDb

- 1923: Die Drei Marien und der Herr von Marana

(von (Regie/Drehbuch mit Robert

Liebmann/Produktion) und mit

Reinhold

Schünzel als als Don Juan de la Marana; als ?) → IMDb

- 1923: Moderne Tänze

/ Tänze des Grauens, des Lasters und der Ekstase (Kurz-Dokumentarfilm)

- 1924: Die Zirkusdiva (R: William

Kahn; als Tänzerin Manja)

|

Lichtbild/Standfoto aus

"Die vom Zirkus" (1922)

Anita Berber als Tatja, die Zirkusdiva

© Kulturpressedienst Berlin 2001*)

|

- 1925: Ein Walzer von Strauß

(R: Max

Neufeld; als Tänzerin)

|

|