|

Nach dem Umzug der Familie nach Wichita1)

besuchte sie kurz die dortige High School, und wurde dann 1922 jüngstes

Mitglied der "Denishawn Dance Company" in New York City1), einer der führenden

modernen Tanztruppen Amerikas

jener Zeit. Sie tourte durch die USA und Kanada und wurde rasch zum

Star. 1924 gab sie ihr Broadway1)-Debüt bei "George White's

Scandals", erhielt dann ein Engagement in der Jahresrevue "Ziegfeld Follies"1);

etwa zeitgleich begann ihre Filmkarriere. 1925 erhielt sie einen Fünf-Jahresvertrag von den "Paramount

Studios"1) und eine erste kleine Rolle in

dem von Herbert Brenon1)

in Szene gesetzten Krimi-Melodram "The Street of Forgotten

Men". In den folgenden Jahren avancierte Brooks mit Hauptrollen

vor allem in modernen Lustspielen jener Zeit zu einer populären

Darstellerin auf der Leinwand, mimte meist selbstbewusste,

unabhängige junge Frauen und machte als eine der bekanntesten so

genannten "Flapper"1) sowie

schillernde Persönlichkeit der

1920er Jahre von sich reden. Man erlebte "Brooksie", wie sie liebevoll genannt

wurde, unter anderem 1928 in William A. Wellmans1)

dramatischem Abenteuerstreifen "Beggars of Life" ("Bettler des

Lebens") nach der Autobiografie des Vagabunden und Schriftsteller Jim Tully (1886 – 1947) bzw.

dem Theaterstück "Outside Looking In"

(dt. "Zaungäste") von Maxwell Anderson1)

neben Wallace Beery1)

und Richard Arlen1) oder unter der Regie von Howard Hawks1)

in der Seemanns-Komödie "A Girl in Every Port"1) ("Blaue

Jungs – blonde Mädchen") mit Victor McLaglen1)

und Robert Armstrong1), wo sie

die Französin Marie alias "Mlle. Godivah"

mimte.

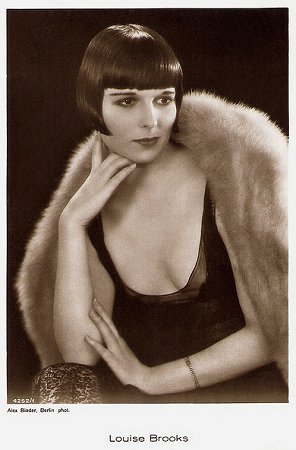

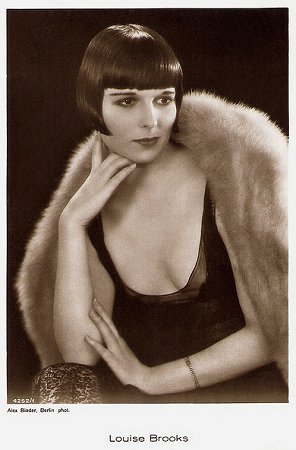

Foto: Louise Brooks vor 1929

Urheber: Alexander

Binder1) (1888 – 1929)

Quelle: www.flickr.com;

Ross-Karte Nr. 4252/1

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

Durch diesen Streifen wurde Regisseur Georg Wilhelm Pabst1) auf sie

aufmerksam, holte die charismatische Amerikanerin auf dem Höhepunkt

ihrer US-Karriere nach Berlin und besetzte die nur 1,57 m große Mimin als

männermordenden Vamp "Lulu" in "Die Büchse der

Pandora"1) (1929) an der Seite

von Fritz Kortner und

Franz Lederer. Das expressionistische

Drama, welches lose auf den Theaterstücken "Erdgeist"1)

und "Die

Büchse der Pandora"1) von Frank Wedekind1)

basierte und durch seine Freizügigkeit Aufsehen erregte, hat inzwischen Filmgeschichte geschrieben.

"Mit diesem Film festigte Pabst seinen Ruf als scharfsinniger Psychologe und als Meister des Bildes und der Montage; Louise Brooks gelang mit ihrer tänzerischen Verkörperung der arglosen Verführerin ein ikonischer Auftritt."

notiert filmdienst.de.

Eine weitere Zusammenarbeit ergab sich mit der Literaturverfilmung

"Das Tagebuch einer Verlorenen"1) (1929)

nach dem gleichnamigen

Roman1) von Margarete Böhme1).

Hier zeigte sie sich als Marie, genannt

"Thymian", frühreife Tochter des Apothekers Robert Henning (Josef Rovenský1)),

die von Hennings Provisor Meinert (Fritz Rasp) geschwängert

wird und nach der Geburt des Kindes von den Eltern in ein Erziehungsheim gesteckt wird … Nicht

zuletzt durch diese Produktion, wurde Louise Brooks mit ihrem schwarzen Bubikopf, deren Erfinderin sie

sein soll, auch in Deutschland zu einer der Ikonen des Stummfilms. Millionen von Frauen

kopierten ihre Haarfrisur, die zu ihrem Markenzeichen und zum Ausdruck

des neuen Freiheitsgefühls der 1920er Jahre wurde → Übersicht

Stummfilme.

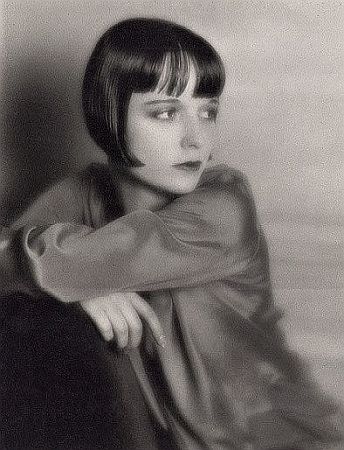

Louise Brooks, in den 1920er Jahren fotografiert

von John de Mirjian (1896 – 1928) → Wikipedia

(englisch)

Quelle: Wikimedia

Commons

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

1930 kehrte die Schauspielerin in die USA zurück, nachdem sie

unter der Regie von Augusto Genina1) noch für

die französische Produktion "Prix de beauté" (1930, "Preis der Schönheit"/"Miss

Europa") vor der Kamera gestanden hatte; der als Stummfilm begonnene

Streifen wurde zum Tonfilm umgearbeitet. In den USA übernahm Louise Brooks dann

nur noch wenige Aufgaben für den Film, konnte mit Streifen wie "It Pays to Advertise" (1931),

"God's Gift to Women" (1931) und "Windy Riley Goes Hollywood" (1931)

nicht mehr an ihre früheren Erfolge anknüpfen.

Dann endete ihr Vertrag mit der "Paramount", nachdem es zu

Differenzen gekommen war, nicht zuletzt weil sich der selbstbewusste

Star den Regeln der Hollywood-Bosse nicht unterwerfen wollte.

Sie arbeitete als Tänzerin in Night Clubs, trat hin und wieder in

Rundfunksendungen auf, hielt sich auch als Verkäuferin über Wasser. Ab

Mitte der 1930er Jahre tauchte sie dann noch einmal mit kleineren Rollen

in Filmen wie "Empty Saddles" (1936), "When You're in Love" (1937)

und zuletzt in dem von George Sherman1)

mit John Wayne gedrehten B-Western "Overland Stage Raiders" (1938,

"Gold in den Wolken") auf, danach war ihre

Filmkarriere endgültig beendet → Übersicht Tonfilme.

1943 erhielt Louise Brooks noch einmal

eine eigene Radiosendung, anschließend widmete sie sich verstärkt ihren

Hobbys, der Malerei, der Beschäftigung mit Literatur sowie ihren schriftstellerischen Ambitionen.

Mitte der 1950er Jahre begann ihre Beschäftigung mit der Filmgeschichte

als Historikerin und Filmkritikerin, war unter anderem im

"George Eastman House"1) in

Rochester1) tätig. In den 1960er Jahren begann

sie filmpublizistisch – vor allem über ihre Atelier-Erfahrungen in Hollywood und

Berlin – zu arbeiten. "Ihre gesammelten Aufsätze

erschienen 1982 in dem Buch "Lulu in Hollywood", das ein Überraschungserfolg

auf den Bestsellerlisten wurde. Zu sehen war Louise Brooks in den 1960er und

1970er Jahren in einigen TV-Dokumentationen, in denen sie Interviews

teilweise im Nachthemd gab." notiert Wikipedia.

Und bei filmportal.de

kann man lesen: "Brooks verschwand über Jahrzehnte von der Bildfläche und schien schon in Vergessenheit geraten, bis sie von mehreren Seiten wiederentdeckt wurde: 1958 veranstaltete die

"Cinémathèque Française"1) eine Retrospektive unter Leitung von

Henri Langlois1), der die Schauspielerin verehrte und von dem die Aussage überliefert ist:

"Es gibt keine Garbo! Es gibt keine

Dietrich! Es gibt nichts als Louise

Brooks!" In den USA machte sich James Card2), Filmkurator des "George Eastman

House", um eine Wiederentdeckung Brooks' verdient und holte sie nach Rochester, wo sie, inspiriert durch das Sichten alter Filme, zu schreiben begann. Auch wenn sie nicht mehr auf

der großen Leinwand zu sehen war, gab sie vereinzelt Interviews für Fernsehsendungen, in denen sie auf die goldenen Jahre der Stummfilmproduktion zurückblickte. (…) Der

Dokumentarfilmer Richard Leacock1) drehte 1982 ein einstündiges

Portrait der Künstlerin "Lulu in Berlin", in dem diese – nonchalant im Negligé – ihre Arbeit mit Pabst, den Kollegen vom Film und

das Studio-System, die Starmaschinerie Hollywoods der Zwanziger- und Dreißigerjahre

reflektierte."

Der ehemalige Stummfilmstar, der noch heute als die wahrscheinlich schönste

Frau und perfekteste Inkarnation einer "Femme fatale" gilt, erlag am 8. August 1985

im Alter von 81 Jahren in Rochester1) im Bundesstaat New York den Folgen eines

Herzanfalls. Die letzte Ruhe fand sie auf dem dortigen "Holy Sepulchre Cemetery"

→ Foto der Grabstelle bei knerger.de.

Louise Brooks, die zahlreiche Affären (auch

gleichgeschlechtliche) gehabt haben soll, war zwischen Juli 1926 und Juni 1928 mit

dem Filmregisseur und Schauspieler A. Edward Sutherland1) (1895 – 1973)

verheiratet, den sie während der Dreharbeiten zu "It's the Old Army Game" (1926) kennen und lieben gelernt hatte. Der Ehe galt bereits nach kurzer Zeit

als wenig glücklich, da beiden andere Beziehungen nschgesagt wurden. Louise Brooks'

zweiter Ehemann wurde 1933 der Millionär

Deering Davis2) (1897 – 1965); diese

Verbindung, die praktisch nur wenige Monate Bestand hatte – bereits nach fünf

Monaten verließ sie ihn im März 1934 –, wurde 1938 offiziell geschieden.

|

1973 entstand ein Dokumentarfilm für das Fernsehen unter dem Titel "A Conversation

with Louise Brooks", 1982 erschienen ihre Memoiren, 1983 in München die deutsche Ausgabe:

"Lulu in Berlin und Hollywood" → DER SPIEGEL (30/1983). Das Manuskript einer ersten Autobiografie

"Naked On My Goat" soll die verbitterte Brooks übrigens verbrannt

haben, mit einer zackigen Begründung: "Ich muss keiner erklären, wie sie ihr Leben vermasseln

kann." Von Barry Paris stammt die 1989 erschienene englischsprachige

Biografie "Louise Brooks: A Biography", von Rolland Jaccard (1941 – 2021) das Buch

"Louise Brooks: Portrait of an Anti-Star", welches erstmals 1977

erschien. Anlässlich des 100. Geburtstages der einstigen Stummfilm-Diva am

14. November 2006

publizierte der "Schirmer/Mosel Verlag"1) die aus dem Amerikanischen

von Ursula Wulfekamp und Rudolf Hermstein1) übersetzte, reichlich

bebilderte Louise Brooks-Monographie "Lulu forever" des britischen Filmhistorikers

Peter Cowie2),

der der Stummfilm-Ikone damit ein "herrliches Denkmal"

setzte. "Man sieht sie in Filmszenen, erotischen Posen, in Szenen der

Verführung mit kaltem, tödlichem Blick, mal kokett, mal melancholisch und

versonnen hingelagert. Der Band ist eine großartige, atemberaubende Hommage

an diese geheimnisvolle Schönheit." urteilte Michael Kluger in seinem Artikel in der "Frankfurter

Neuen Presse"1).

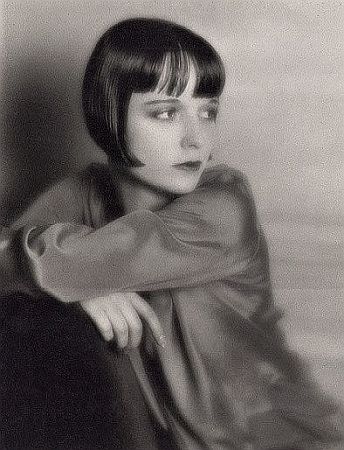

Louise Brooks, in den 1920er Jahren fotografiert

von Russell Ball1) (1896 – 1942)

Quelle: Wikimedia

Commons

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

Filme

Stummfilme / Tonfilme

Filmografie bei der Internet Movie Database

(Fremde Links: Wikipedia; R = Regie)

|

Stummfilme

- 1925: The Street of Forgotten Men (nur fragmentarisch erhalten;

nach einer Vorlage von George Kibbe Turner (1867–1952);

R: Herbert

Brenon; ungenannte Rolle) → Wikipedia (englisch)

- 1926: Die schönste Frau der Staaten / The American

Venus (verschollen, nur Trailer erhalten; R: Frank

Tuttle;

mit Esther

Ralston; als Miss Bayport) → Wikipedia (englisch)

- 1926: A Social Celebrity

(verschollen; R: Malcolm St. Clair; weibliche

Hauptrolle als Maniküre Kitty Laverne;

Adolphe

Menjou als Friseur Max Haber) → Wikipedia (englisch)

- 1926: It's the Old Army Game (nach der Revue "The Comic Supplement" von Joseph P. McEvoy

und W. C. Fields;

R: Eddie

Sutherland; als Mildred Marshall, W. C. Fields als Elmer Prettywillie) → Wikipedia (englisch)

- 1926: The Show Off (nach dem Theaterstück von George

Kelly → Wikipedia (englisch);

R: Malcolm St. Clair;

als Clara, Freundin von Joe Fisher (Gregory Kelly, 1891–1927)) → Wikipedia (englisch)

- 1926: Love 'Em and Leave 'Em (nach dem Theaterstück von George Abbott;

R: Frank

Tuttle; als Janie, Schwester

von Mame Walsh (Evelyn

Brent)) → Wikipedia (englisch)

- 1926: Just Another Blonde (verschollen; R: Alfred

Santell; als Diana O'Sullivan) → Wikipedia (englisch)

- 1927: Evening Clothes (verschollen; nach dem Theaterstück "L'homme en habit" von Andre Picard (1874–?) und

Yves Mirande (1876–1957);

R: Luther Reed (1888–1961); als Fox Trot; Adolphe Menjou als

Gutsbesitzer Lucien D'Artois)

→ Wikipedia (englisch),

IMDb

- 1927: Rolled Stockings (verschollen; R: Richard Rosson (1893 1953); als Carol Fleming) → Wikipedia (englisch),

IMDb

- 1927: Riff und Raff als Luftschiffer / Now We're in the Air (verschollen;

R: Frank

R. Strayer; als die Zwillinge

Griselle und Grisette) → Wikipedia (englisch)

- 1927: Der Verbrecherkönig von Chicago / The City Gone Wild (verschollen;

R: James

Cruze; als Snuggles Joy)

→ Wikipedia (englisch),

IMDb

- 1928: Blaue Jungen – blonde Mädchen / In jedem Hafen eine

Braut / A Girl in Every Port (R: Howard

Hawks;

mit Victor McLaglen (Spike Madden) und

Robert Armstrong (Salami),

die "blauen Jungen"; als Marie alias "Mlle.

Godivah")

- 1928: Bettler des Lebens / Beggars of Life (nach der Autobiografie

des Vagabunden und Schriftsteller Jim Tully (1886–1947)

bzw. dem Theaterstück "Outside Looking In" (dt. "Zaungäste")

von

Maxwell Anderson; R: William

A. Wellman; mit

Wallace Beery

und Richard Arlen als Landstreicher,

Louise Brooks als die junge Frau Nancy, die sich als junger Mann

verkleidet und vor dem Gesetz flieht; veröffentlicht auch mit zusätzlicher

Musik und Soundeffekten.) → Wikipedia (englisch)

- 1929: Die

Büchse der Pandora / Engl. Titel: Pandora's Box (lose nach

den Dramen "Erdgeist"

und "Die

Büchse der Pandora"

von Frank

Wedekind; R: Georg

Wilhelm Pabst; als Lulu, Fritz

Kortner als Dr. Peter Schön, Franz

Lederer als Alwa Schön)

→ filmportal.de

- 1929: Die Stimme aus dem Jenseits / The Canary Murder Case (nach

dem Roman von Willard Huntington Wright

alias S.S. Van Dine; R: Malcolm

St. Clair; mit William Powell als

Detektiv Philo Vance; als Revuetänzerin Margaret O'Dell

alias "The Canary" ("Kanarienvogel");

nachträglich vertont, Margaret Livingston

synchronisierte Louise Brooks)

→ artechock.de,

Wikipedia (englisch)

- 1929: Tagebuch

einer Verlorenen (nach dem gleichnamigen

Roman von Margarete

Böhme; R: Georg

Wilhelm Pabst;

als Marie, genannt "Thymian", Tochter des Apothekers Robert Henning (Josef

Rovenský); Fritz

Rasp als Provisor Meinert)

→ Murnau

Stiftung, filmportal.de

Tonfilme

|

|