|

Maria Carmi wurde am 3. März 1880 als Norina Gilli, Tochter des

Konditormeisters Luigi Gilli und dessen Ehefrau Emma, im italienischen

Florenz1)

(Toskana1))

geboren. "Luigi Gillis Ur-Großvater war aus Graubünden1)

in die Toskana ausgewandert und hatte die Konditorei Gilli im Jahr 1733 im

Zentrum von Florenz begründet." notiert Wikipedia. Nora

war das jüngste von fünf Geschwistern, verlebte ihre Kindheit und Jugend

in ihrer Geburtsstadt und in Fiesole1).

sowie in den Sommermonaten in Samedan1)

(Graubünden), wo die Familie ein Haus im Ortskern besaß. Bei Wikipedia

kann man lesen: "Nachdem sie 1894 lebensgefährlich an Tuberkulose

erkrankte, brachten ihre Eltern sie erst nach Samedan, von dort nach St. Moritz1) in eine Spezialklinik für

Lungenkranke."2) und weiter wird ausgeführt: "Durch die Brüder Züst,

Auswanderer aus der Schweiz, Gründer der "Züst Automobile"1)- Fabriken, lernte Norina 1903 ihren Ehemann

Karl Gustav Vollmoeller1) kennenn. Im Mai 1904 heiratete das Paar in

San

Salvatore al Monte1) in Florenz. Gabriele D'Annunzio1) war einer der Trauzeugen.

Das junge Paar lebte in Vollmoellers Villa in Sorrent1)

am Golf

von Neapel1), ab 1906 in Turin1)

und in der "Villa Il Pozzino" in Castello1),

die Vollmoeller für Norina erworben hatte. (…) Im Herbst 1907 reiste Norina nach Berlin, wo sie Gast bei Sabine Lepsius1) und deren

Mann Reinhold Lepsius1)

war. Das raue Berliner Klima ließ Norinas Lungenkrankheit wieder ausbrechen. Sie

fuhr nach Davos in ein Lungensanatorium, wo sie mehrere Monate behandelt

wurde."2)

Foto: Norina Gilli (Maria Carmi) als Kind in Florenz

Quelle: Wikipedia bzw.

Wikimedia

Commons (aus "Bündner Kalender1) 2010")

Urheber: Unbekannt; Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe

hier

|

Schon früh interessierte sich Maria Carmi, wie sie sich mit Beginn ihrer Schauspieler-Karriere nannte, für

das Theater, das später auch ihre eigentliche Domäne bleiben

sollte. In verschiedenen Quellen wird notiert, dass sie sich zwischen 1907 und 1909

in Berlin an der Schauspielschule von Max Reinhardt1) (1873 – 1943)

ihr darstellerisches Rüstzeug erwarb. Auf Grund ihrer Lungen-Erkrankung kann dies jedoch nicht zutreffend

sein, "dies beweist auch Ernst Sterns1) Äußerung in seinen Erinnerungen:

"Jene Frau Carmi kam aus Florenz … Obwohl Dilettantin, verkörperte sie in idealer Weise"

(die Madonna). Auch mehrere Stellen im Briefwechsel Rilkes1) mit

Mathilde Vollmoeller1) der Jahre 1907 bis 1909 bestätigen Norinas Abwesenheit von

Berlin."2)

Ihr Bühnendebüt gab Maria Carmi anlässlich der Weltpremiere

des von ihrem Ehemann Karl Vollmoeller verfassten Werks "The

Miracle"1) ("Das Mirakel") am 23. Dezember 1911 in der

Londoner "Olympia Hall", einem wortlosen Stück mit

integraler und begleitender Musik von Engelbert Humperdinck1) sowie zahlreichen Kirchenliedern und geistlichen Gesängen.

Die Handlung basiert auf einer mittelalterlichen Marienlegende, die in

ihrer Urform bei Caesarius

von Heisterbach1) im Dialogus

miraculorum1) zu finden ist. Es geht um die Beziehung einer jungen Nonne

zur Jungfrau Maria. Ein strahlender junger Ritter entführt die Nonne, für

die damit eine Odyssee über mehrere Jahre beginnt, die mit zahlreichen

Erniedrigungen und großem Leid angefüllt ist. Währenddessen vertritt die

Jungfrau Maria die Nonne und versieht deren Dienst im Kloster. Als die Nonne

schließlich gebrochen und gealtert zurückkehrt, tauschen Maria und sie

ihre Rollen. Im Gegensatz zur mittelalterlichen Legende spielt in

Vollmoellers "Das Mirakel" das Jesuskind eine wichtige Rolle.

Vollmoeller interpretiert die unbefleckte Empfängnis um, indem er das Baby

der Nonne durch die Heilige Jungfrau an Kindes statt annehmen lässt.2)

|

Max Reinhardt inszenierte das Stück im September 1912 vor bis zu 30.000 Zuschauern mit einem Heer von über

2.000 Darstellern, Sängern, Chöre von bis zu 150 Mitgliedern, Tänzern und Unmengen von Statisten auf

einer riesigen, ähnlich einem Amphitheater angeordneten Bühne. Ergänzt wurde der optische Eindruck

von einer, durch Engelbert Humperdinck teilweise kongenial auf die Handlung abgestimmten

musikalischen Untermalung. Das Orchester bestand aus bis zu 200 Mitgliedern, die teilweise

von

Humperdinck persönlich, teilweise von anderen, namhaften Dirigenten, so

Modest Altschuler1), dirigiert wurden.2)

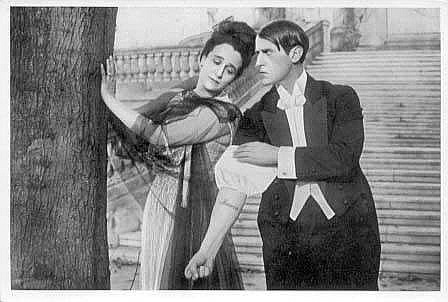

Aufgrund des enormen Erfolgs des Singspiels wurde das Thema noch im Jahre 1912 unter der Regie von

Max Reinhardt und Michel Carré (1865 – 1945) mit Maria Carmi auf die stumme Leinwand gebannt. Reinhardt drehte die aufwändige österreichisch-deutsche

Co-Produktion des mystischen Mimenspiels in der Umgebung von Wien und auf Burg

Kreuzenstein1),

Vollmoeller selbst überarbeitete sein rund vierstündiges Werk und kürzte

es auf zwei Stunden. Der Film "Das

Mirakel"1) (1912), welcher am am 28. Dezember 1912 im

Londoner "Royal Opera House"1)

in Covent Garden1) seine Weltpremiere

feierte, gilt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs als verschollen.

1913 folgte

Reinhards filmische Adaption "Eine venezianische

Nacht"1) nach Vollmoellers

Pantomime "Venezianische Abenteuer eines jungen Mannes", erneut mit Maria Carmi in der weiblichen Hauptrolle

der Marchesina dei Bisognosi sowie Alfred Abel als

Studiosus Anselmus Aselmeyer, der

einen wüsten Alptraum von Leidenschaft, Eifersucht und Tod

durchlebt.

Foto: Maria Carmi in "Das Mirakel" (1912)

Quelle: Wikipedia bzw.

Wikimedia

Commos (aus "Bündner Kalender1) 2010")

Urheber: Unbekannt; Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

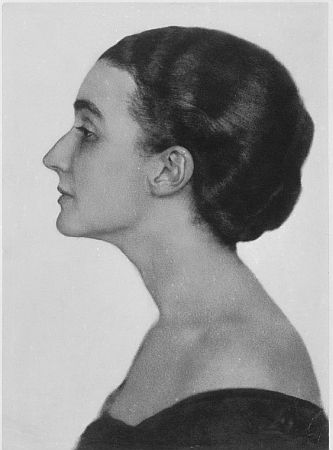

Stolze Haltung, vornehme Erscheinung und ihre strenge Ausstrahlung in der

Tradition der Theaterprimadonnen des 19. Jahrhunderts machten Maria Carmi zur idealen Darstellerin

literarisch anspruchsvoller Melodramen.3)

In den folgenden sechs Jahren drehte Maria Carmi verschiedene weitere

Stummfilme, sowohl in Italien als auch in Deutschland. In ihrem Heimatland

entstand beispielsweise unter der Regie von Nino Martoglio1) die Dramen-Adaption "Sperduti nel buio" (1914,

"Im ewigen Dunkel"),

der sie auch als Titelheldin in "Teresa Raquin"1) (1915)

nach dem gleichnamigen

Roman1) von Émile Zola1) besetzte, sowie die

psychologisierende Literaturverfilmung "Retaggio d'odio" (1914,

"Die Tote" / "Im Taumel des Hasses"), in dem sich Maria Carmi unter der Regie von Nino Oxilia1) "im Gewand größter Leidenschaftlichkeit"

zeigte,

wie es die Presse formulierte.

In Deutschland realisierte die "Deutsche Bioscop" mit ihr unter

anderem melodramatische Geschichten wie "Fluch

der Schönheit"1) (1915), "Der

Hermelinmantel"1) (1915), "Das Wunder der

Madonna"1) (1915/16), "Der

Fluch der Sonne"1) (1916), "Der Weg des Todes"1) (1916),

"Der Pfad der Sünde"1) (1916),

"Das Haus der Leidenschaften"1) (1916), "Für den Ruhm des Geliebten"1) (1916),

"Das Spitzentuch der Fürstin Wolkowska"1) (1917) und "Memoiren der Tragödin Thamar"1) (1917).

Ihre beiden letzten, in Deutschland gedrehten Filme waren das von Robert Reinert1),

für den sie wiederholt vor der Kamera stand, in Szene gesetzte Drama "Wenn Tote sprechen"1) (1917) sowie

der ebenfalls dramatische Streifen "Wenn

die Sonne sinkt"1) (1918) von Regisseur

Josef Stein1),

wo sie als verheiratete Frau Eddy in Erscheinung trat, die einen

Seitensprung begangen hat.

Der Schriftsteller und Journalist Manfred Georg1) (1893 – 1965) beschreibt 1916 den Besuch in einem (nicht genannten) Carmi-Film:

"Wenn Maria Carmi küßt, ist jede Pore ihres Körpers ein offenes Lippenpaar,

wenn sie jubelt, dann züngelt die Freude wie eine weißsiedende Flamme in alle Fingerspitzen,

wenn sie verzweifelt, zucken und winden sich alle Sehnen wie unter einem Schnitt

in hellstem Schmerz. (…) Transalpinische Glut birst in strömenden Eruptionen

hervor. Ihr scharfes, rasseadliges Profil zergliedert den Komplex eines Affekts

in seine geheimnisvollsten Einzelheiten, mehr als es das gesprochene Wort je kann.

Ihre Hände aber sind Märchenwunder. Sie leben ein Leben für sich, diese unendlich wissenden, schmalen Hände."4)

Maria Carmi, 1914 fotografiert

von Hugo Erfurth1) (1874 – 1948)

Quelle: Wikimedia

Commons

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier |

|

Privat musste die gefeierte Diva Maria Carmi Enttäuschungen hinnehmen,

währende des 1. Weltkrieges war Ehemann Karl Vollmoeller gemeinsam mit seinem

Freund Harry Graf Kessler1) im Auftrag der

Kulturabteilung des deutschen Außenministeriums in der Schweiz tätig, so

dass sich das Paar auseinander lebte. In Berliner Diplomatenkreisen lernte

sie 1916 den georgischen Prinzen Georges V. Matchabelli5)

(1885 – 1935) kennen, mit dem sie eine Affäre begann. Obwohl nach italienischem Gesetz noch nicht rechtskräftig von ihrem Ehemann

Vollmoeller geschieden, heiratete Maria Carmi Mitte Mai 1917 während eines Gastspiels

in Stockholm ihren Geliebten und

wurde somit zur Prinzessin Norina Matchabelli.3)

Nach Ende des 1. Weltkrieges bzw. der zu Beginn 1921 erfolgten

offiziellen Scheidung kehrte die Mimin nach Italien zurück und versuchte dort an ihre filmische

Glanzzeit anzuknüpfen. Sie drehte dort noch zwei stumme Streifen, "Per il passato" (1920)

sowie "Forse che sì forse che no" (1921, "Vielleicht, vielleicht auch

nicht"), eine Verfilmung Gaston Ravels1) nach dem Roman von

Gabriele D'Annunzio1),

hatte damit jedoch keinen nennenswerten Erfolg mehr und konzentrierte sich

nunmehr ausschließlich auf die Arbeit am Theater → Übersicht

Stummfilme.

1924 fuhr Maria Carmi auf Einladung von Max Reinhardt in die USA und spielte dort

in einer Neuinszenierung von

"Das Mirakel" am "Century Theatre" in New York. Gemeinsam mit ihrem

neuen Ehemann

gründete sie dann 1924 die "Prince Matchabelli Perfume Company". Nach einer weiteren Tournee (1929) durch Detroit, Milwaukee,

St. Paul und Dallas

eröffnete sie eine Schauspielschule in New York.

|

1933 kam es zur Scheidung von Prinz Matchabelli, da Maria Carmi

eine führende Jüngerin des Gurus Meher Baba1)

und Mitbegründerin von dessen amerikanischen Niederlassungen wurde,

unter anderem in Myrtle Beach1).

Nach Matchabellis Tod 1935 erbte sie einen mehrstelligen Millionenbetrag,

den sie Meher Baba schenkte. Norina Matchabelli wurde

Meher Babas Sprachrohr, da dieser ein Schweigegelübde abgelegt

hatte und nur mittels einer Tafel mit seiner Umwelt kommunizierte. Dank

Norinas exzellenter Kontakte nach Hollywood, die diese durch ihren Exmann

Karl Vollmoeller aufgebaut hatte, versuchte sie zwei Mal einen Film

über Meher Baba in Hollywood drehen zu lassen. Beide Male gelang es

Norina, ihren Exmann Vollmoeller für die Erarbeitung eines Drehbuches zu

gewinnen. Beide Projekte, für die sich namhafte Künstler engagierten,

scheiterten an den unrealistischen Vorstellungen und Einwänden

Meher Babas. Die Kopien der Drehbücher gehören zu Vollmoellers

Nachlass im "Deutschen Literaturarchiv Marbach"1).

Obwohl lebensbedrohlich erkrankt, lebte Norina viele Jahre in

ärmlichsten Verhältnissen in Indien, bis der fortschreitende Krebs eine

Behandlung in den USA erforderlich machte. Auch hier setzte sie sich

noch intensiv vom Krankenbett aus für die Belange ihrer Sekte ein2)

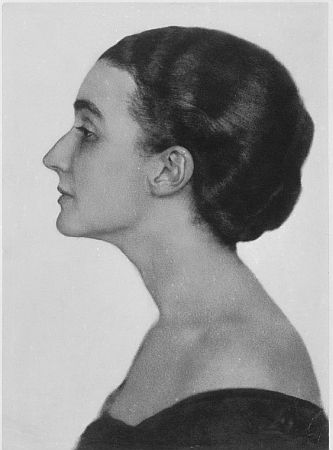

Foto:

Maria Carmi 1905

Quelle: Wikipedia bzw.

Wikimedia

Commos;

(aus "Bündner Kalender1) 2010")

Urheber: Unbekannt; Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier |

|

Die italienische Theater-Mimin und Stummfilmlegende Maria Carmi starb

am 4. August 1957 im Alter von 77 Jahren im kurz zuvor

errichteten Glaubenszentrum in Myrtle Beach (South Carolina). Die

Urne mit ihren sterblichen Überresten wurde nahe des "Samadhi"-Schreins von Meher Baba in der Nähe

der indischen Stadt Ahmednagar1) (Bundesstaat

Maharashtra1)) beigesetzt. Die

Grabinschrift trägt den Text" Princess Norina was and will ever remain Baba's".

→ www.findagrave.com.

Von Claudia Knapp, zeitweise Leiterin der Samedaner "Chesa Planta"1),

entstand die rund 25-minütige Dokumentation "Die

Prinzessin von Samedan" (2016) → programm.ard.de.

|

|

Stummfilme

Filmografie bei der Internet Movie Database,

filmportal.de

sowie

Stummfilme bei "The

German Early Cinema Database"

(Fremde Links: Wikipedia; R = Regie) |

- 1913: Das Mirakel

(nach

dem Bühnenwerk "Das

Mirakel" von Karl

Vollmoeller (auch Co-Drehbuch);

R: Max Reinhardt,

Michel Carré (1865–1945); als

Madonna)

→ filmportal.de

mit Kritik aus "Lichtbild-Bühne"

(Nr.

26, 16.05.1914)

- 1913: Eine venezianische Nacht (nach

der Pantomime "Venezianische Abenteuer eines jungen

Mannes"

von Karl Vollmoeller (auch Drehbuch); R: Max Reinhardt; als Marchesina dei Bisognosi,

Alfred

Abel als

Studiosus Anselmus Aselmeyer) → filmportal.de

mit Kritiken aus "Der

Kinematograph" (Nr.

382, 22.04.1914),

"Lichtbild-Bühne" (Nr. 18, 18.04.1914) und "Union-Theater-Zeitung" (Nr. 16, 17.04.1914)

- 1914: Die Tote / Im Taumel des Hasses / Retaggio d'odio (R: Nino Oxilia; als Herzogin Maria Lazorina)

→ Early Cinema Database,

IMDb,

Rezension

und Artikel in "Bild und Film" (1913/14)

bei filmportal.de

- 1914: L'accordo in minore (R: Ubaldo

Maria Del Colle; als ?) → IMDb

- 1914: Im ewigen Dunkel / Sperduti nel buio (nach dem Theaterstück von Roberto Bracco (1861–1943); R:

Nino Martoglio;

mit Giovanni Grasso Sr. (1873–1930) als Nunzio, der blinde Mann; als Livia Blanchard) → Early Cinema Database,

IMDb

- 1914: Mein Leben für das Deinige / La mia vita per la tua!

(nach einer Vorlage von Matilde

Serao; R: Emilio

Ghione; als ?)

→ Early Cinema Database,

IMDb

- 1914: Im Zauber der Barcarole (R: ?; als ?) → Early Cinema Database

- 1915: Therese Raquin / Teresa Raquin

(nach dem gleichnamigen Roman von

Émile Zola; R:

Nino

Martoglio; als Thérèse Raquin)

- 1915: Fluch der Schönheit

(R: Erich Zeiske alias D. J. Rector; als Gräfin Vera von Selbitz,

Gattin von Graf Selbitz (Emil

Albes))

→ filmportal.de (Foto)

- 1915: Der Hermelinmantel

(R: Walter

Schmidthässler; Drehbuch: Karl

Vollmoeller; als Gräfin Elvira Hochheimer)

- 1915: Die rätselhafte Frau (R:

Walter Schmidthässler; als die junge Verschwörerin Draga Twerskin)

→ filmportal.de (Foto)

- 1915: Spinolas

letztes Gesicht (R: Walter Schmidthässler; als Marie Martin, Rudolf

Klein-Rhoden als Spinola)→ filmportal.de (Foto)

- 1916: Homunculus

(6 Teile nach dem Roman von Robert Reinert (auch Drehbuch); R: Otto

Rippert; mit Olaf

Fönss in der Titelrolle)

- 1916: Der Letzte eines alten Geschlechts

(nach einer Novelle von Susa Walther-Grassi (auch Drehbuch); R: Emil

Justitz;

als schöne Schankwirtin des Dorfkrugs)

- 1916: Die Richterin von Solvigsholm

(R: Emil Justitz (oder Robert

Reinert); als Gunna, die Richterin von Solvingsholm)

- 1916–1917: Filme unter der Regie von Robert Reinert

(auch Drehbuch, wenn nicht anders vermerkt)

- 1916: Küsse, die töten (als ?) → Early Cinema Database

- 1916: Das Wunder der Madonna (R mit Walter

Schmidthässler; Drehbuch mit Alfred Graf Hessenstein;

als Künstlermodell Norina, Theodor

Loos

als der Bildhauer) → Murnau Stiftung,

filmportal.de

- 1916: Für den Ruhm des Geliebten

(als die einfache Arbeiterin Marietta, Joseph

Schildkraut als

der Geigenvirtuose Rolf)

- 1916: Aphrodite

(Drehbuch: Paul

Rosenhayn; als Frau von Versen)

- 1916: Der Pfad der Sünde

(R: Robert Reinert (unsicher); als

Maria)

- 1916: Das Haus der Leidenschaften

(als Maria, Gattin von Baron Rosar, ihr 2. Mann (Aage Fønss),

Theodor

Loos;

als Richard, ihr 1. Mann (Zuordnung

jeweiks unsicher))→ Murnau Stiftung

- 1916: Der Fluch der Sonne

(als Maria) → filmportal.de (Foto)

- 1916: Der Weg des Todes

(als Maria, Gattin des Grafen (Carl

de Vogt) (Zuordnung unsicher)) → filmportal.de

- 1917: Wenn Tote sprechen

(als die schöne Adelige Leonore von Radowitz,

verstorbene Gattin des

Edgar von Radowitz (Carl de Vogt) und deren Schwester Maria von

Brion) → filmportal.de (Foto)

- 1917: Das Spitzentuch der Fürstin Wolkowska

(R: Josef

Stein; als Fürstin Elinor Wolkowska) → filmportal.de (Foto)

- 1917: Die Memoiren der Tragödin Thamar

(R: Josef

Stein; als Künstlerin Thamar)

- 1917: Rächende Liebe

(R: Josef Stein; als ?)

- 1918: Wenn die Sonne sinkt (nach einer Vorlage von Karl Schneider; R:

Josef Stein; als die verheiratete Frau Eddy)

- 1921: Per il passato (nach einer Vorlage von Honoré

de Balzac; R: ?; als ?) → IMdb

- 1921: Forse che si, forse che no (nach dem Roman von Gabriele

D'Annunzio (dt. "Vielleicht – vielleicht auch

nicht",

Übersetzung: Karl

Vollmoeller);

R: Gaston

Ravel; als Izabel Inghirami) → IMdb

- 1926: Senza padre (von (Regie) und mit Emilio

Ghione; als ?) → IMdb

|

|