Filmografie / Fotos

|

|

| Lya Mara wurde am 1. August 1893*)

als Aleksandra Gudoviča und

Tochter des Gerichtsbeamten Anton Gudowicz im damals zum Russisches

Kaiserreich1) gehörenden Riga1)

(heute: Lettland1)) geboren. Schon früh zeigte sich ihre

Begabung für Naturwissenschaften, sodass ihre Eltern ihr den Besuch

eines Gymnasiums ermöglichten. Als der Vater starb, konnte Mutter

Mathilde,

die neben Lya noch fünf weitere Geschwister ernähren musste, die

Kosten für das Gymnasium nicht mehr aufbringen und Lya musste die

Schule verlassen. Da sie sich auch schon immer für Schauspielerei und

Tanz interessiert hatte, entschloss sich das junge Mädchen, in Riga

eine Ballettschule zu besuchen und erhielt wenig später ein erstes

Engagement am dortigen Stadttheater. |

Rasch avancierte Lya Mara zu einer

gefragten Solotänzerin, bereits zu Beginn des 1. Weltkrieges stieg sie

in Warschau1) zur Primaballerina auf. Hier wurde der Produzent, Regisseur

und Schauspieler Friedrich Zelnik

(1885 – 1950) auf sie aufmerksam,

der sie 1917 zum Film nach Berlin holte und das attraktive junge Mädchen

später ehelichte. Bereits

in Polen hatte die Tänzerin unter der Regie von Aleksander Hertz1) für einige, wenn auch unbedeutend

gebliebene Stummfilme vor der Kamera gestanden, darunter "Studenci" (1916, "Studenten")

und "Bestia"1) (1917)

mit Pola Negri.

In den nachfolgenden Jahren arbeitete Lya Mara nun fast ausschließlich für den

Film.

Anfangs zeigte sie sich in einigen von Alfred Halm1) in Szene gesetzten

Produktionen an der Seite von Zelnik, so unter anderem im ersten

Teil der Adaption "Das

Geschlecht der Schelme"1) (1917) nach dem

Roman von Fedor von Zobeltitz1) (1918 auch in

Teil 2) und "Die Rose von Dschiandur" (1918) oder unter

der Regie von Lupu Pick in

"Die

Rothenburger" (1918) nach dem gleichnamigen Roman von Adolf von Wilbrandt1).

Als Zelnik, den sie am 1. Juli 1920 heiratete, dann selbst als

Regisseur zahlreiche Stummfilme inszenierte bzw. produzierte, wurde sie dessen

bevorzugte Protagonistin in den Unterhaltungsstreifen jener Ära. Nur

wenige Male arbeitete Lya Mara noch mit anderen Regisseuren

zusammen.

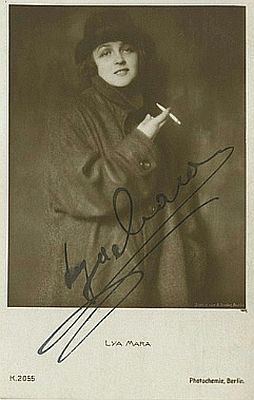

Lya Mara vor 1929

Urheber: Alexander

Binder1) (1888 – 1929)

Quelle: filmstarpostcards.blogspot.com; Ross-Karte Nr. 4180/1

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

|

|

|

Nach dem Roman "La petite Fadette" von George Sand1) realisierte

Zelnik den prominent besetzten Streifen "Die

lachende Grille"1) (1926), in

dem Liedtke als der schmucke Bürgermeistersohn Landry auftauchte, der

das Herz der kleinen Fadette (Lya Mara) erobert, die von allen nur die

"Grille" genannt wird. Einmal mehr neben Dieterle (Sandor Barinkay)

sowie Michael Bohnen (der reiche Schweinezüchter Kálmán Zsupán)

spielte sie

in "Der Zigeunerbaron" (1927) nach der gleichnamigen

Operette1) von Johann Strauss1) (Sohn),

mit Fred Louis Lerch als Partner zeigte sie sich

in dem Lustspiel "Heut’

tanzt Mariett"1) (1928) und

in dem Melodram "Mary Lou"1) (1928).

Ihr vorletzter, von Zelnik gedrehter Stummfilm hieß "Mein

Herz ist eine Jazzband"1) (1929), anschließend folgte

noch mit "Der

rote Kreis"1) (1929) die

Verfilmung des Romans "The Crimson Circle" von Edgar Wallace1), wo sie als

die betrügerische Thalia Drummond, Sekretärin

von Mr. Froyant (Albert Steinrück), in

Erscheinung trat,

in die sich der Sohn des ermordeten Birdmore Jack (Fred Louis Lerch)

verliebt → Übersicht Stummfilme.

Lya Mara 1922

Urheber: Atelier Madame d'Ora (1881–1963)

Fotos mit freundlicher Genehmigung der

Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB)

© ÖNB/Wien, Bildarchiv (Inventarnummer 204398-D)

|

|

|

Anschließend zog sich Lya Mara weitestgehend vom Filmgeschäft zurück,

wohl auch wegen eines

schweren Autounfalls, den sie Ende der 1920er Jahre erlitten hatte.

Lediglich 1931 zeigte sie sich noch einmal in dem Tonfilm bzw. der

Komödie "Jeder fragt nach Erika"3) – natürlich

unter der Regie ihres Ehemannes – als die

Parfümerie-Verkäuferin Erika Poliakoff, die nach einigen Turbulenzen

und Verwicklungen mit dem Baron Kurt von Zeillern (Walter Janssen) glücklich wird.

Mit dieser Produktion endete die Filmkarriere von Lya Mara.

Die Schauspielerin und Tänzerin, die vor allem für ihre Darstellung des typischen Wiener Mädels berühmt geworden

ist, war dem Stummfilm mit seinen Kolportagen verhaftet, die Zelnik

ganz auf seine Frau zugeschnitten hatte. Zur Kinokönigin stieg sie

auf, als sie Unschuld mit Sex-Appeal, Naivität mit Koketterie mischte;

sie konnte einfache Mädchen ebenso verkörpern wie mondäne,

standhafte Damen.**)

Seit ihrer Heirat mit Zelnik gehörte Lya Mara zur Berliner Film- und

Künstlerszene, in ihrem Haus gingen bekannte Filmschaffende der

damaligen Zeit ein und aus. Ihr Publikumserfolg schlug sich auch in

einer Romanheftchen-Reihe nieder, welche zwischen 1927 und 1928

erschien.

Lya Mara 1922

Urheber: Atelier Madame d'Ora (1881–1963)

Fotos mit freundlicher Genehmigung der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB)

© ÖNB/Wien, Bildarchiv (Inventarnummer 204397-D) |

Nach der so genannten Machtergreifung1)

der Nationalsozialisten Ende Januar 1933 emigrierte das Paar nach

Großbritannien bzw. London, wo Zelnik nun unter dem Vornamen

"Frederic" als Regisseur sowie als Produzent tätig war;

Lya Mara stand dort jedoch nicht mehr vor der Kamera. Nach dem Tod

ihres Mannes im Jahre 1950 zog sie sich vollständig aus der

Film-Szene zurück und soll in die westliche Schweiz gegangen sein, wo

sie am 1. November 1969 in

Lausanne1)

in der "Clinique Bois-Cerf"1)

starb; die letzte Ruhe fand sie auf dem dortigen "Friedhof

Bois-de-Vaux"1).

Wie zum Geburtsjahr gibt es auch zum Todesdatum unterschiedliche

Angaben, so weist Kay Weniger1)

in seinem Lexikon "Es wird im Leben dir mehr genommen als

gegeben …"4)

ebenso wie die "Internet Movie Database"

den 1. März 1960 aus.

|

|

Textbausteine des Kurzportraits aus

"Lexikon der deutschen Film- und

TV-Stars"**)

sowie von cyranos.ch;

siehe auch Wikipedia

Fotos bei virtual-history.com,

filmstarpostcards.blogspot.com

|

*) Laut Wikipedia und filmportal.de;

IMDb,

das "Lexikon der deutschen Film- und TV-Stars"

und Kay

Weniger ("Es wird im Leben dir mehr

genommen als gegeben …") weisen 1897 aus,

**) "Lexikon der deutschen Film- und TV-Stars" von

Adolf

Heinzlmeier/Berndt Schulz

(Ausgabe 2000, S. 235)

Fremde Links: 1) Wikipedia, 2) filmportal.de, 3) Murnau Stiftung

4) Kay

Weniger: "Es wird im Leben dir mehr

genommen als gegeben …". Lexikon der aus Deutschland und Österreich

emigrierten Filmschaffenden 1933 bis 1945. Eine Gesamtübersicht".

(Acabus-Verlag, Hamburg 2011, S. 330/331)

Lizenz Foto Lya Mara (Urheber Alexander Binder):

Diese Bild- oder Mediendatei ist gemeinfrei, weil ihre

urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Dies gilt für die

Europäische Union, die Vereinigten Staaten, Australien und alle

weiteren Staaten mit einer gesetzlichen Schutzfrist von 70 Jahren

nach dem Tod des Urhebers.

Lizenz Foto Ly Mara (Urheber: Fotoatelier Becker & Maass, Berlin (Otto Becker (1849–1892) / Heinrich Maass (1860–1930)):

Dieses Werk ist gemeinfrei, weil seine urheberrechtliche Schutzfrist

abgelaufen ist. Dies gilt für das Herkunftsland des Werks und alle weiteren

Staaten mit einer gesetzlichen Schutzfrist von 70 oder weniger Jahren nach

dem Tod des Urhebers.

|

|

|

|

|

|

|

Stummfilme

- 1916/17: Produktionen in Polen unter der Regie von Aleksander Hertz

- 1916: Wsciekly rywal (als ?) → IMDb

- 1916: Studenci

/ Studenten (mit Pola

Negri; als Stasia Majewska)

- 1916: Chcemy meza (als ?) → IMDb

- 1917: Bestia

(mit Pola

Negri; als ?)

- Produktionen in Deutschlandj

- 1917: Ballzauber

(R: Danny

Kaden; als ?)

- 1917/18: Das Geschlecht der Schelme (nach dem Roman von Fedor von Zobeltitz;

R: Alfred

Halsm; mit Friedrich

Zelnik

in der Doppelrolle des Grafen Eberhard von Gheyn / Freddy

Petzold; als Gräfin Mary Gheyn, geborene Runkel)

- 1918: Halkas

Gelöbnis (R: Alfred Halm alias H. Fredall; als Halka,

Pflegeschwester des Grafen

Symon Barinowsky (Hans

Albers (Zuordnung unsicher)) → filmportal.de (Foto)

- 1918: Die Rose von Dschiandur

(R: Alfred Halm; als Saidjah, Friedrich Zelnik als Sultan von Dschiandur)

→ Early Cinema Database

- 1918: Die Serenyi (nach

der Erzählung von Otto Erich Hartleben;

R: Alfred Halm; als Diva) → Early Cinema Database

- 1918: Die Nonne und der Harlekin

(nach dem Roman von Franz

Wolfgang Koebner (auch Drehbuch;

R: Alfred Halm; als ?) → Early Cinema Database

- 1918: Die Rothenburger / Leib und Seele

(nach dem Roman "Die Rothenburger" von Adolf von Wilbrandt;

R: Lupu

Pick (auch Darsteller); als Lene sowie deren Tochter;

Friedrich Zelnik als Dr. Richard Neidlinger

alias Dr. Tauber) → filmportal.de (Foto)

- 1918–1929: Filme unter der Regie von Friedrich Zelnik

- 1918/19: Margarete. Die Geschichte einer Gefallenen

(nach der Vorlage von Marie von

Ebner-Eschenbach;

als Margarete) → Early Cinema Database

- 1919: Charlotte Corday

(als Charlotte Corday)

→ Early Cinema Database

- 1919: Die Damen mit den Smaragden (als ?) → IMDb

- 1919: Die Erbin

des Grafen von Monte Christo

(nach dem Roman von Matthias Blank (1881–1928);

als Helene Montfort) → Early Cinema Database

- 1919: Das Fest der Rosella

(als Rosella) → Early Cinema Database

- 1919: Das Haus der Unschuld (als ?) → Early Cinema Database,

IMDb

- 1919: Manon.

Das hohe Lied der Liebe (nach dem Roman "Manon Lescaut" von

Antoine-François Prévost;

als Manon Lescaut,

Fred Goebel als Chevalier des Grieux)

- 1919: Maria Evere

(nach dem Werk von Franz Wolfgang Koebner

(auch Drehbuch); als Schauspielerin Maria Evere)

- 1920: Kri-Kri, die Herzogin von Tarabac

(als Tänzerin / Herzogin Kri-Kri)

- 1920: Die Erlebnisse der berühmten Tänzerin Fanny Elßler (als

Fanny Elßler) → IMDb

- 1920: Anna Karenina

(nach dem gleichnamigen

Roman von Leo

Tolstoi; als Anna Karenina, Gattin von

Staatsrat Karenin (Heinrich

Peer))

- 1921: Fasching

(als die junge Frau; Heinrich Peer als deren Vater)

- 1921: Die Geliebte des Grafen Varenne

(als die Geliebte) → IMDb

- 1921: Miss Beryll …Die Laune eines Millionärs (als

Miss Beryll, Erich Kaiser-Titz als der Millionär)

→ IMDb

- 1921: Aus den Memoiren einer Filmschauspielerin

(als die Filmschauspielerin)

- 1921: Trix, der Roman einer Millionärin

(als Trix)

- 1921: Tanja, die Frau an der Kette (als

Tanja Fedorovna)

→ IMDb

- 1921: Das Mädel vom

Piccadilly (2 Teile; als das Mädel)

- 1921: Die Ehe der Fürstin Demidoff

(als Fürstin Demidoff, Gattin von Fürst Demidoff (Hermann

Vallentin))

- 1922: Die Geliebte des Königs

(als die Geliebte?)

- 1922: Yvette, die Modeprinzessin

(als Yvette)

- 1922: Die Tochter Napoleons

(als Marion; Ludwig

Hartau als Napoleon

Bonaparte)

- 1922: Erniedrigte und Beleidigte

(nach dem gleichnamigen

Roman von Fjodor

Dostojewski; als ?)

- 1923: Das Mädel aus der Hölle

(als ?)

- 1923: Die Männer der Sybill

(als Sybill)

- 1923: Lyda Ssanin

(nach dem Roman "Sanin" von Michail

Arzybaschew; als Lyda Ssanin) → filmportal.de

- 1923: Katjuscha Maslowa

/ Auferstehung (nach dem Roman "Auferstehung"

von Leo

Tolstoi;

als Katjuscha Maslowa; Rudolf

Forster als Fürst Dimitri Nechludow)

- 1923: Daisy. Das Abenteuer einer Lady

(als Daisy)

- 1924: Nelly, die Braut ohne Mann

(als Nelly)

- 1924: Die Herrin von Monbijou

(als die Titelheldin)

- 1924: Das Mädel von Capri

(als Bianca, das Waisenmädchen)

- 1924: Auf Befehl der Pompadour

(als Lucienne / Marquise

de Pompadour) → filmportal.de (Foto)

- 1925: Die Venus von Montmartre

(als Joujou, die Venus vom Montmartre)

- 1925: Die Kirschenzeit (Kurz-Spielfilm; als ?) → IMDb

- 1925: Frauen, die man oft nicht grüßt

(als Nina)

- 1926: Die Försterchristel (nach

der gleichnamigen

Operette von Georg

Jarno (Musik); als Försterchristl;

Harry

Liedtke als österreichischer Kaiser Joseph

II.; Wilhelm

Dieterle

als Korporal Földessy) → filmportal.de (Foto)

- 1926: An der schönen blauen Donau (als

Mizzi Staudinger) → filmportal.de (Foto)

- 1926: Die lachende Grille

(nach dem Roman "La petite Fadette" von George

Sand; als Fadette, die "lachende Grille";

Harry

Liedtke als schmucke Bürgermeistersohn Landry; u. a. Dagny

Servaes als George Samd, Rudolf

Klein-Rogge als

Komponist Gioachino

Rossini)

- 1927: Der Zigeunerbaron

(nach der gleichnamigen

Operette von Johann

Strauss (Sohn); als Saffi; mit

Michael

Bohnen als Kálmán Zsupán, ein reicher Schweinezüchter, Wilhelm

Dieterle als Sandor Barinkay)

- 1927: Die Weber

(nach dem gleichnamigen

Drama von Gerhart

Hauptmann; mit Wilhelm Dieterle als der Reservist

Moritz Jäger; u. a. Paul

Wegener als Fabrikant Dreißiger; als ?) → Murnau

Stiftung, filmportal.de,

prisma.de

- 1927: Das tanzende

Wien. An der schönen blauen Donau. 2. Teil (als

Komtesse Frizzi Zirsky)

- 1928: Heut' tanzt Mariett

(als Mariett) → filmportal.de

- 1928: Mary Lou

(als Mary Lou)

- 1929: Mein Herz ist eine Jazzband

(als Jessie)

- 1929: Der rote Kreis

(nach dem Roman "The Crimson Circle" von Edgar

Wallace; als die Betrügerin

Thalia Drummond, Sekretärin von Mr. Froyant (Albert

Steinrück)) → filmportal.de

- 1919: Die kleine Staszewska (R: Alfred

Halm; als Grafentochter) → Early Cinema Database,

IMDb

- 1920: Eine Demimonde-Heirat

/ Demimonde-Ehe (nach dem Schauspiel von Émile

Augier; R: Martin

Zickel;

als Lebedame Iza, Tochter von Anuschka (Ilka

Grüning)) → Early Cinema Database

- 1920: Die Prinzessin vom Nil (R: Martin Zickel; als

"die Mumie" Naomi) → Early Cinema Database,

IMDb

- 1920: Yoshiwara, die Liebesstadt der Japaner (R:

Arthur

Bergen; als Geisha) → IMDb

- 1920: Der Apachenlord (R: Fred

Sauer; als ?; u. a. mit Friedrich

Zelnik) → IMDb

- 1921: Wer unter Euch ohne Sünde ist…

(R: Fred Sauer; als ?)

- 1924: Ein Weihnachtsfilm für Große

(Kurz-Spielfilm von (Regie) und mit Paul Heidemann;

als ?)

Tonfilm

|

|

|