Nach Lehrjahren in der österreich-ungarischen1)

Provinz kam der der aufstrebende Schauspieler über Linz1) (1902),

Olmütz1) (1903/04;

heute: Olomouc, Tschechien) und Bad Ischl1)

in seine Geburtsstadt zurück und erhielt 1904 an dem von Josef Jarno1)

(1866 – 1932) geleiteten "Theater in der Josefstadt"1)

ein Engagement, trat 1905 zudem an dem angeschlossenen "Lustspieltheater"2)

auf. Rasch entwickelte er sich zu einem brillanten Charakterkomiker, bereits

wenige Jahre später gehörte er zu den Operetten-Stars des "Theaters an der Wien"1),

trat unter anderem als Fürst Basil Basilowitsch in der Uraufführung

(12.11.1909) der Operette "Der

Graf von Luxemburg"1) von Franz Lehár1) auf; zur Spielzeit 1910/11

war er auch am "Deutschen Volkstheater"1) tätig. Seit 1911

wirkte Pallenberg in München am "Deutschen Künstlertheater"1),

wo er in den Inszenierungen von Max Reinhardt1)

(1873 – 1943) in dessen Inszenierungen der Operetten "Orpheus in der

Unterwelt"1) und "Die schöne

Helena"1) von Jacques Offenbach1) als Jupiter1)

bzw. Menelaos1) großen Beifall fand.

Ebenfalls 1911 erregte er in der Londoner "Olympia

Hall"1) Aufmerksamkeit in Reinhardts

Uraufführung (23.12.1911) des auf

einer mittelalterlichen Marienlegende basierenden Werks "Das

Mirakel"1) von Karl Gustav Vollmoeller1),

in dem er mit dem

Part des dämonischen Spielmannes auftrat → Foto bei flickr.com.

Ab 1914 wurde Berlin Max Pallenbergs künstlerische Heimat, dort

stand der meisterliche Mime überwiegend am "Deutschen Theater"1)

bei Max Reinhardt auf der Bühne, machte aber auch an Revue-Theatern und

Operettenhäusern Furore.

In Berlin lernte er auch seine spätere Ehefrau, die berühmte

Operetten-Diva Fritzi Massary

(1882 – 1969) kennen und lieben – das Paar heiratete am

20. Februar 1917 im Berliner Ortsteil Charlottenburg1).

Foto: Max Pallenberg 1909

Quelle: Alte Künstlerkarte; Urheber unbekannt

von Wikipedia

bzw. Wikimedia

Commons;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

|

Schon früh feierte Pallenberg Erfolge, war berühmt dafür, klassische Texte zu modernisieren

und umzuwandeln, diese in einem ganz eigenen, oft aggressiven Stil vorzutragen, ähnlich einem

Klaus Kinski

(1926 – 1991) in späteren Jahren. Der Schriftsteller Kurt Tucholsky1) beschrieb Max Pallenberg einmal als "ein Teufel, ein entgleister Gott, ein

großer Künstler", Pallenberg selbst sagte über seine Darstellungen

"Das Weinen ist dem Menschen angeboren, aber das Lachen will gelernt sein".

Seine Komik war bestechend, am "Deutschen Theater" galt der Künstler als

"komischster Komiker" seiner Zeit, so versetzte er beispielsweise als Böhme Zawadil in

dem Schwank "Familie Schimek" von Gustav Kadelburg1)

(Regie: Emil Jannings) täglich Zuschauer und Mitspieler in so unbeschreibliche Lachlust, dass

das Spiel auf der Bühne minutenlang aussetzen musste, damit die Leute sich wieder sammeln konnten.

Pallenberg wurde als der reiche Gutsbesitzer Herr von Rappelkopf in dem

Zauberspiel "Der

Alpenkönig und der Menschenfeind"1) (1914/15)

von Ferdinand Raimund1) ebenso

bejubelt wie als der

Protagonist Harpagon in der Moličre-Komödie "Der

Geizige"1) (1917) oder als Tobias Buntschuh

in dem als "burleske Tragödie" bezeichneten, gleichnamigen Stück (1917)

von Carl Hauptmann1).

An weitere herausragenden Interpretationen sind zu nennen der Rentier Krüger in

der Diebeskomödie"Der

Biberpelz"1) (1916) von Gerhart Hauptmann1),

der Hilfsschreiber Wilhelm Foldal in dem Ibsen-Drama "John Gabriel Borkman"1) (1916), der Ergast in

dem Einakter"Die Lästigen"1),

der von Hugo von Hofmannsthal1) nach Moličres

Comédie-ballet1)

"Les Fâcheux"1)

entstand und am "Deutschen Theater" unter der Regie von Max Reinhardt am 26. April 1917 zur Uraufführung gelangte, oder als Moličre-Interpret der Bürger Jourdain

in "Der Bürger als

Edelmann"1) (1918),

ebenfalls in einer Bearbeitung von Hugo von Hofmannsthal.

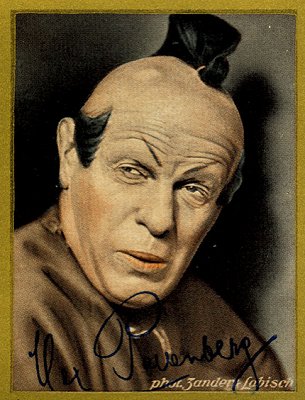

Max Pallenberg 1917 in der Rolle des Tobias Buntschuh

Urheber: Fotoatelier "Zander & Labisch"

(Albert Zander u. Siegmund Labisch1) (1863–1942))

Quelle: filmstarpostcards.blogspot.com;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier |

In der Uraufführung (16.03.1923) des Lustspiels

"Der

Unbestechliche"1) von Hugo von Hofmannsthal1)

brillierte er unter anderem am Wiener "Raimund-Theater"1)

mit der Hauptrolle des unbestechlichen Dieners Theodor oder ein Jahr später am "Deutschen

Theater" in dem Stück "Sechs Personen suchen einen Autor"1)

von Luigi Pirandello1)

als der Theaterdirektor. Weitere Glanzrollen des Charakterkomikers waren

beispielsweise die des Schluck in der Komödie "Schluck und Jau"1)

von Gerhart Hauptmann1)

und die des "Bettlerkönigs" Peachum in "Die

Dreigroschenoper"1) von Bertolt Brecht/Kurt Weill1). Auch auf ausgedehnten,

internationalen Gastspielreisen zeigte Pallenberg seine Kunst. Er

begeisterte mit Titelrollen in Stücken wie"Liliom"1) (1922)

von Ferenc Molnár1)

oder in der 1928 von Erwin Piscator an der

Berliner "Piscator-Bühne"1)

inszenierten Aufführung von "Die Abenteuer des braven Soldaten

Schwejk", Max Brods1)

und Hans Reimanns1) Bühnenadaption des

antimilitaristisch-satirischen, gleichnamigen

Schelmenromans1) von Jaroslav Hašek1)

(1883 – 1923) – eine seiner Paraderollen. 1929 gestaltete

Pallenberg den Bankdirektor Norrison in dem amüsanten Stück "Eins, zwei,

drei" von Ferenc Molnár und den Komponist Zamrjaki in

dem Hochstaplerstück "Der Marquis von Keith"1) von

Frank Wedekind1).

Diese letztgenannte Aufführung fand am 28. März 1929 im Berliner "Schauspielhaus am Gendarmenmarkt"1)

zu Ehren des am 10. Februar 1929 mit nur 56 Jahren plötzlich

verstorbenen Schauspielers Albert Steinrück statt,

Heinrich George

organisierte diese von Leopold Jessner1) inszenierte "Albert Steinrück

Gedächtnisfeier" bzw. Benefiz-Veranstaltung mit sich in der

Titelrolle, um Steinrücks Witwe finanziell zu unterstützen. Da das

Schauspiel selbst gar nicht für viele Rollen ausgelegt ist, erfand man

kurzerhand eine Vielzahl von "Statistenrollen", etliche der

teilnehmenden Künstler/-innen gingen als Gäste des Marquis von Keith

einfach nur stumm über die Bühne. Die Liste der insgesamt 86 Mitwirkenden

liest sich wie das "Who is Who" der Berliner Theater- und

Filmszene, angefangen von Hans Albers

(Kellner) über weitere Stars wie Maria Bard

(Freifrau von Rosenkron), Elisabeth Bergner

(Freifrau von Totleben und Laufbursche Sascha), Mady Christians

(Frau Krenzl), Marlene Dietrich,

Tilla Durieux

(Gräfin Werdenfels), Fritz Kortner

(Metzgerknecht), Fritzi Massary

(stumme Dienstmädchen), Werner Krauß

(Konsul Casimir), Hermann Vallentin

(Kriminalkommissar Raspe), Paul Wegener

(Metzherknecht) bis hin zu Wolfgang Zilzer.

Zum "Ehrenausschuss" gehörten unter anderem der Physiker Albert Einstein1),

der Maler Max Liebermann1),

der Theatermann Max Reinhardt1),

der Berliner Oberbürgermeister Gustav Böß1)

und Reichstagspräsident Paul Löbe1)

→ mehr bei cyranos.ch (Aushang). Kein geringerer als der Schriftsteller Heinrich Mann1)

sprach die Gedenkworte, im "Ifflandsaal" des Hauses wurden Steinrücks Bilder ausgestellt bzw. zum Verkauf angeboten.

|

Das Publikum der "Salzburger Festspiele"1) konnten Pallenberg

ebenfalls jeweils in den Inszenierungen von Max Reinhardt für sich einnehmen, trat hier erstmals 1923

als Protagonist Argan in der Moličre1)-Komödie "Der eingebildete Kranke"1)

in Erscheinung, unter anderem gab Nora Gregor Argans Frau Béline,

Alma Seidler1) deren Tochter Angelique,

Hans Brausewetter Angeliques Geliebten Cléante und

Hansi Niese das Dienstmädchen Toinette.

1926 gehörte er neben Alexander Moissi in der

Titelrolle und u. a. Dagny Servaes

(Buhlschaft) als "der Teufel" zur Besetzung des Traditions-Stücks "Jedermann"1) von

Hugo von Hofmannsthal1), gab

ebenfalls 1926 den obersten Eunuchen Truffaldino in dem tragikomischen

Märchen "Turandot"1) von

Carlo Gozzi1)

mit Helene Thimig als Turandot, Prinzessin von China bzw. Tochter des Kaisers Altum

(Gustav Waldau).

Dann vergingen einige Jahre, bis man Pallenbergs Kunst wieder in Salzburg

bewundern konnte, 1933 brillierte mit der Figur des Mephistopheles in der

Goethe-Tragödie "Faust I"1) an

der Seite von Ewald Balser

in der Rolle des Faust, Paula Wessely als Gretchen und

Lotte Medelsky1) als Marthe Schwerdtlein.

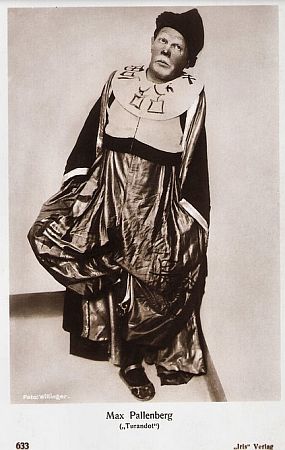

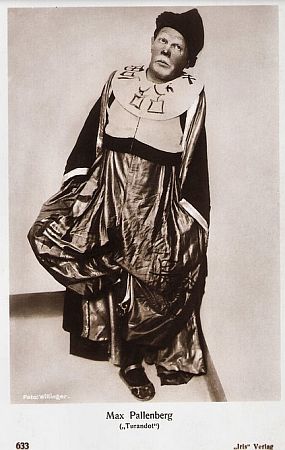

Max Pallenberg 1926 bei den "Salzburger Festspielen"

als Traffaldino in "Turandot", fotografiert von

von Wilhelm

Willinger1) (1879 – 1943)

Quelle: filmstarpostcards.blogspot.com;

"Iris Verlag" Nr. 633

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

Ingeborg Liane Schack schreibt in "Neue

Deutsche Biographie"*):

"Der Improvisationskunst Pallenbergs wegen einzigartig in der Theatergeschichte blieb seine Gestaltung des

"Eingebildeten Kranken" in der Inszenierung Max Reinhardts auf

Schloß Leopoldskron1) bei Salzburg 1923:

Pallenberg, der die Zuschauer im Foyer einzeln willkommen hieß, spielte sich allmählich

auf die Bühne, wo er sich ermattet in seinen Krankensessel sinken ließ und mit

dem Text Moličres begann."

Auf der Leinwand erschien Pallenberg eher selten, im Stummfilm hatte er bereits 1912

erste Auftritte in den

ganz auf ihn zugeschnittenen, von Alexander Kolowrat-Krakowsky1) gedrehten, kurzen Streifen "Pampulik als Affe",

"Pampulik kriegt ein Kind" und "Pampulik hat Hunger".

Von (Regie/Produktion) Heinrich Bolten-Baeckers1) entstanden 1915 die Geschichten "Max und seine zwei Frauen", "Der rasende Roland"

und

"Kapellmeisters Pflegekind"1).

|

In letztgenanntem Melodram präsentierte er sich als der Kapellmeister

Raninger, der durch einen Zufall in den "Besitz" eines kleinen

Mädchens gerät und sich liebevoll um seine Ziehtochter kümmert. So

schrieb die "Kinematographische Rundschau"1)

(21.03.1915, S. 42) unter anderem: "Die österreichisch-ungarische

Gaumant1)-Gesellschaft

hat einen Film erworben, den Bolten-Bäckers inszeniert hat und in dem Max Pallenberg, einer größten Lieblinge

des Wiener Theaters der letzten Jahre, die Hauptrolle spielt. Die Behauptung, dass Pallenberg ein

ausgesprochener Komiker ist, ist nicht richtig. Das Wiener Publikum kennt ihn auch von der ernsten Seite

und ehe er ein Star der Operettenbühne war, war er bereits der Künstler, der in Schauspielen feinhumoristische

und ebenso gemütvolle Rollen zu verkörpern wusste, die die Grundlage seiner Beliebtheit bildeten und ein

stärkerer Gradmesser seiner Kunst waren, als die späteren Erfolge in der Operette. Es gibt viele, die

ihm diesen Schritt nicht verzeihen konnten. Mit diesen begrüßen

auch wir es, daß Pallenberg sich für den Film einen jener Rollen gewählt

hat, die durch eine ungemein sympathische, gemütvolle Innerlichkeit glänzen,

nicht in der tiefen Tragik untergehen und dabei wie ein Irrlicht den

leisen Humor der Behaglichkeit durchglänzen lassen." → online

anno.onb.ac.at

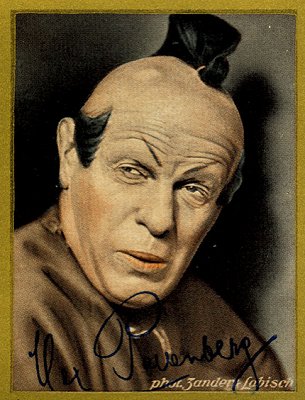

Max Pallenberg auf einem Sammelbild aus der Serie

"Bühnenstars und ihre Autogramme", die 1933 den "Gold-Saba"-Zigaretten

der "Garbaty"1)-Zigarettenfabrik

von Josef Garbáty1)

beilagen.

Urheber: Fotoatelier "Zander & Labisch"

(Albert Zander u. Siegmund Labisch1) (1863–1942))

Quelle: Wikimedia

Commons; Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

| Danach trat Pallenberg nur noch in einem Stummfilm in

Erscheinung, mit ihm als Lord Cunterby und unter anderem Ria Jende als Lady Cunterby

drehte Adolf Abter1)

den Streifen "Die Nacht und der Leichnam" (1920).

Pallenbergs einziger Tonfilm war unter der Regie von Fritz Kortner

die Komödie "Der brave Sünder"1) (1931)

nach dem Roman "Die Betrüger" von Walentin Petrowitsch Katajew1)

bzw. dem darauf basierenden Theaterstück "Die Defraudanten"

von Alfred Polgar1), der auch gemeinsam mit

Kortner das Drehbuch schrieb: Hier zeigte er sich als der

grundehrliche Hauptkassierer und sittenstrenge Familienvater

Leopold Pichler, dessen Tochter Hedwig (Dolly Haas)

sich in Pichlers Gehilfen Karl Wittek (Heinz Rühmann) verliebt.

Als Pichler und Wittek dem gerade abgereisten Bankdirektor (Ekkehard Arendt1)) eine Geldsumme

übergeben wollen, geraten beide in der Großstadt in ungeahnte

Turbulenzen. Mimisch, sprachlich und schauspielerisch

wird dieser Streifen von Max Pallenberg dominiert, der in einer Szene bemerkt:

"Wo wir sind, ist Büro. Büro ist kein Lokal. Büro ist ein geistiger Zustand."

Diese Figur hatte Pallenberg bereits zuvor an der Berliner

"Volksbühne"1) in der

von Karlheinz Martin1)

inszenierten Uraufführung (12.12.1930) von "Die Defraudanten"gestaltet,

zur Besetzung gehörten Therese Giehse,

Ernst Ginsberg1),

Leonard Steckel und

Karl-Heinz Stroux1 → Übersicht Filmografie.

|

Mit der so genannten "Machtergreifung"1) der

Nationalsozialisten verließ Pallenberg 1933, wie viele andere

jüdische Künstler, gemeinsam mit seiner Ehefrau Fritzi Massary Berlin und ging zunächst

in seine österreichische Heimat zurück. Nur ein Jahr später

starb er

am 26. Juni 1934 mit nur 56 Jahren auf tragische Weise: Das Flugzeug, welches

ihn nach Prag bringen sollte, stürzte in der Nähe von Karlsbad1)

(heute Karlovy

Vary, Tschechien) ab. Es heißt, er habe

sein Ticket für den Fünf-Uhr-Flug gegen ein Ticket für einen früheren

Flug umgetauscht; während der späte Flug pünktlich sein Ziel erreichte, stürzte die Maschine mit Max Pallenberg ab.

Die Urne mit seinen sterblichen Überresten wurde in dem Urnenhain der

"Feuerhalle Simmering"1) (Abteilung ML, Gruppe 16, Nummer 1G)

im 11. Wiener Gemeindebezirk Simmering1) beigesetzt → Foto der

Grabstätte bei knerger.de

sowie

Wikimedia Commons. Pallenbergs Witwe Fritzi Maasary überlebte

ihren Ehemann um mehr als drei Jahrzehnte und starb am 30. Januar 1969

86-jährig im kalifornischen Beverly Hills1) (USA),

Noch heute sind einige Schallplatten, überwiegend Ensembleszenen, mit

Pallenberg erhalten, aber auch Lieder wie das Couplet "Mein Freund, der

Löbl" aus der Operette "Ein

Herbstmanöver"1) von Emmerich Kálmán

→ youtube.com.

Seit 1955 trägt die vormalige "Alleestraße" als "Pallenbergstraße" im 13. Wiener

Gemeindebezirk Hietzing1)

seinen Namen.

Max Pallenberg, 1930 fotografiert ;von Fritz

Eschen1) (1900–1964)

Quelle: Deutsche

Fotothek, (file: df_e_0050521);

© SLUB Dresden/Deutsche Fotothek/Fritz Eschen

Urheber: Fritz Eschen; Datierung: 1930;

Quelle:

www.deutschefotothek.de;

Genehmigung zur Veröffentlichung:

30.03.2017

|

|

|