|

Carl de Vogt wurde am 14. September 1885 als Carl Bernhard de Vogt in

Köln1) geboren,

verbrachte dort auch seine Kindheit und Jugend;

sein Vater Balthasar de Vogt war von Beruf Schriftsetzer.

Nach dem Besuch der Volksschule trat Sohn Carl in die Fußstapfen seines

Vaters und machte zunächst eine Lehre als

Buchdrucker, entschied sich dann aber für die Schauspielerei und ließ sich am Konservatorium

seiner Geburtsstadt dementsprechend ausbilden. 1908 schloss er seine Studien,

die auch Gesang und Tanz beinhalteten, ab, erhielt ein erstes Engagement am Kölner

"Residenztheater". Doch die

Bühne wurde bereits drei Monate später aufgrund finanzieller

Schwierigkeiten geschlossen, Carl de Vogt wechselte zunächst nach Wien an

die Kleinkunstbühne "Cabaret

Fledermaus"1), ging dann nach Mainz,

wo er am "Stadttheater"1) unter anderem auch als Sänger in Operetten wie "Der fidele Bauer"1)

und "Der Graf von Luxemburg"1) sowie in Lustspielen auftrat.

Schließlich wurde Freiburg1) eine weitere Station seiner beginnenden

Schauspielerkarriere, die er jedoch wegen des 1. Weltkrieges, wenn auch nur

kurz, unterbrechen musste. Für mehrere Monate wurde er ab 22. Juli 1915

bis 9. Dezember 1915 an die Front geschickt, doch bereits Anfang 1916

erhielt er in Berlin ein Engagement am "Lessingtheater"1),

wenig später wurde er Mitglied des "Königlichen

Schauspielhauses"1).

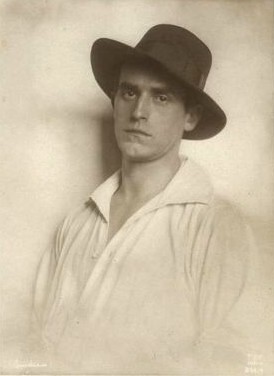

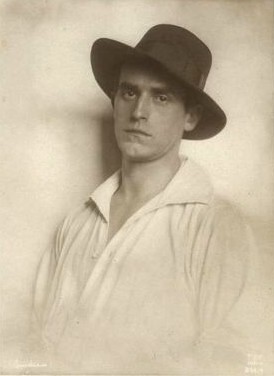

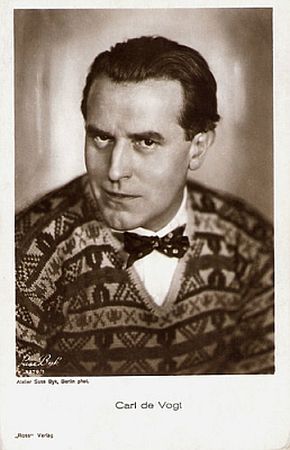

Foto: Carl de Vogt um 1920

Urheber: Alexander Binder1) (1888 – 1929)

Quelle: Wikimedia

Commons;

Ross-Karte Nr. 266/4 (Ausschnitt)

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

|

Zu dieser Zeit begann Carl de Vogts Arbeit für den Film,

erste

Auftritte hatte er 1916 in den stummen Produktionen "Friedrich Werders Sendung"

in "Die Einsame", "Schwert und Herd"1)

und in "Der Weg des Todes"1).

In der Folgezeit stand er – oft mit

Carola Toelle

(1893 – 1958) als

Partnerin – in zahlreichen weiteren Geschichten als Hauptdarsteller vor der

Kamera der noch jungen Berliner "Bioscop-Filmgesellschaft". Bereits mit einem

seiner frühen Filme, dem von Otto Rippert1)

nach dem Roman von Hugo Landsberger1) alias Hans Land

in Szene gesetzten Streifen "Friedrich Werders Sendung" (1916),

wurde der Schauspieler populär und avancierte mit der Titelrolle zum Star der

Stummfilm-Szene: Die Geschichte thematisierte einen Vater-Sohn-Konflikt, Friedrich Werder findet heraus,

dass sein eigener Vater ein Verbrecher war und erkennt

in der Laufbahn seines Sohnes (Theodor Loos) wiederum den Vater.

"Der

Kinematograph"1)

(Nr. 525) vom 17.1.1917 schrieb damals: "Herr de Vogt vom Kgl. Schauspielhaus

trat mit der Titelrolle zum ersten Male in einer großen Aufgabe vor das Publikum.

Sein Erfolg war stark. Er scheint eine Persönlichkeit zu sein. Ihm gelang

der Ausdruck des nach seiner Herkunft verzweifelt Suchenden außerordentlich, und

das Zeichen des unglücklichen Menschen und Vaters lag über ihm."

Carl de Vogt auf einer Künstlerkarte (Film-Sterne 223/1),

aufgenommen im Fotoatelier "Becker & Maass", Berlin

(Otto Becker (1849–1892)/Heinrich Maass (1860–1930))

Quelle: virtual-history.com;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

Bis etwa 1918 arbeitete Carl de Vogt für die "Deutsche Bioscop GmbH",

war deren Hauptdarsteller in rund 15 Produktionen, die meist von Robert Reinert1) (1872 – 1928) gedreht

wurden. So als Protagonist Ahasver1) in dem

gleichnamigen Dreiteiler1) (1917),

welcher 1920 dann auch in einer einteilige Fassung in die Lichtspielhäuser

gelangte.

Ebenfalls 1917 entstand das zweiteilige Werk "Der Herr der Welt"

("Liebe"/"Der lebende Tote"),

das wie viele andere Filme de Vogts als verschollen gilt. Carl de Vogt als Träger

der Hauptrolle und seine Partnerin Carola Toelle geben in diesem Film ihre

darstellerische Kunst und bringen ihre Aufgabe in einer Form zur Durchführung, die vollste Anerkennung

verdient, so nachzulesen in "Lichtbild-Bühne"1) (Nr. 51) vom

22.12.1917. Nach "Das Licht des Lebens" (1918), "Der Mann im Mond" (1918)

und "Die Beichte des Mönchs" (1918) folgte mit dem als

"Ein Detektivroman " untertitelten Streifen "Kassenrevision" (1918) der Auftakt zu einer kleinen "Carl-de-Vogt-Serie",

die mit dem vierten Film "Olaf Bernadotte" (1919), der Läuterungsgeschichte

eines jungen Tunichtguts, beendet wurde.

Carl de Vogt betätigte sich nun ausschließlich beim Film,

am Theater war er Anfeindungen

ausgesetzt gewesen, die Kritiker attestierten ihm vor allem nach seinem

Auftritt in der Shakespeare-Tragödie "Othello"1) bzw. seiner Interpretation des Jago nur "Mittelmaß": Herr de Vogt ist ganz

altes Theater; Verharren im Wohllaut; jede Silbe ein Akzent; auch im Nebensächlichen

"bedeutend"; kein Sinn für den Humor der Rolle; ein ganzer Bühnenteufel; gar kein

Mensch. urteilte ein Kritiker am 6.12.1918 im "Berliner Tageblatt"1).

Die "Vossische Zeitung"1) schrieb am

selben Tage: Er spielte eigentlich

mehrere Jagos: einen Gymnastiker, der über Tische springt und sich wie ein

tanzender Derwisch um die eigene Achse dreht, einen Biedermeier, dem der

Untergrund der Bosheit fehlte, und zwischendurch wohl auch die gegebene Gestalt, den lauernden Schurken in der Maske der

Treuherzigkeit.

Beim Film war und blieb Carl de Vogt als Naturbursche und Abenteurer der

Star und Liebling des Publikums,

drehte beispielsweise mit Regisseur Fritz Lang1)

und Ressel Orla

als Partnerin das exotische Drama "Halbblut"1) (1919) sowie

zusammen mit Gilda Langer das spektakuläre, erotische Rührstück "Der Herr der Liebe"1) (1919),

welches die Eskapaden eines sexhungrigen ungarischen

Edelmanns erzählte, der am Ende von seiner Geliebten (Gilda Langer) betrogen wird,

sie erwürgt und sich erschießt. Karl de Vogt bringt für die

Hauptrolle die imposante Erscheinung und seine

männlich-kraftvolle schauspielerische Ausdrucksfähigkeit

mit. ("Film-Kurier"1), Nr. 96, 26.9.1919). Brutalität und Sinnlichkeit spiegeln sich trefflich in seinen

Mienen. ("Der Film", Nr. 39, 27.9.1919).

|

Eine weitere Zusammenarbeit mit Fritz Lang fand mit dem zweiteiligen

Abenteuerzyklus "Die Spinnen"1) (1919/1920)

statt, einer Mischung aus Western und Krimi.

Fritz Lang selbst hatte das Drehbuch geschrieben,

Carl de Vogt mimte den Sportler, Abenteurer und Weltenbummler Kay Hoog, der,

dem Hilferuf einer Flaschenpost folgend, einem sagenhaften Schatz aus dem Reich der

Inka nachjagt und dabei gegen die Verbrecherorganisation

"Die Spinnen" kämpft, die von der rassigen und gefährlichen Lio Sha

(Ressel Orla) angeführt wird. Die ursprünglich auf vier Teile ausgelegte

Geschichte fand mit den Episoden "Der Goldene See"2) und "Das Brillantenschiff"2)

ein vorzeitiges Ende, da Fritz Lang sich von der "Decla-Bioscop

A.G."1) getrennt

hatte.

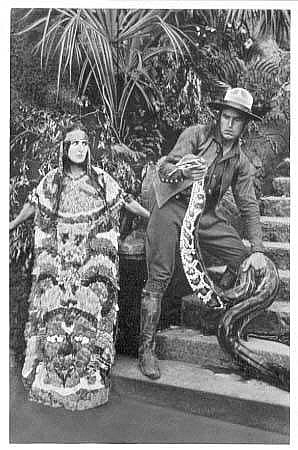

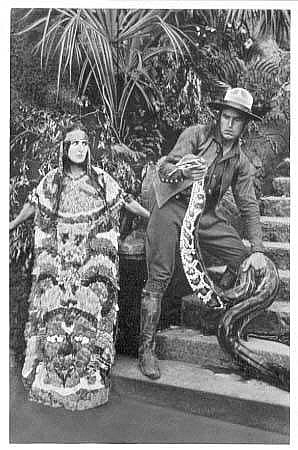

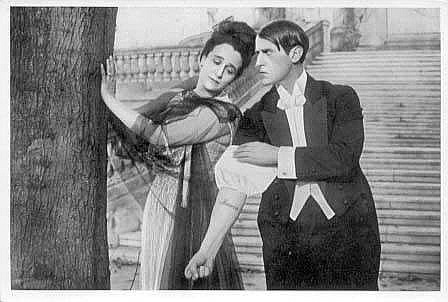

Carl de Vogt als Kay Hoog und Lil Dagover als Sonnenpriesterin Naela

in dem Stummfilm "Der goldene See" (1919), 1. Teil des Filmzyklus

"Die Spinnen",

von Fritz Lang gedreht für die "Decla-Film"

Quelle: Deutsche

Fotothek, (file: df_pos-2006-a_0000838)

aus "Vom Werden deutscher Filmkunst/1. Teil: Der stumme Film"

von Dr. Oskar Kalbus (Berlin 1935, S. 49) / Sammelwerk Nr. 10 bzw. Ross-Verlag 1935

© SLUB Dresden/Deutsche Fotothek/Unbekannter Fotograf

Quelle: www.deutschefotothek.de; Genehmigung zur Veröffentlichung: 30.03.2017

|

Carl de Vogt drehte mit anderen Regisseuren, unter anderem mit Johannes Guter1),

Hans Werckmeister1),

Reinhard Bruck1) und

Arthur Günsburg1), trat beispielsweise 1920 als

Kara

Ben Nemsi1)

zusammen mit Meinhart Maur1) (Hadschi Halef Omar1))

in der Karl May1)-Trilogie "Auf den Trümmern des Paradieses"1), "Die Todeskarawane"1)

und "Die Teufelsanbeter"1) auf, die

Josef Stein1) bzw.

Marie-Luise Droop1)

realisiert hatte. In den beiden erstgenannten Abenteuern war die aus

Vorpommern stammende Claire Lotto1)

(1893 – 1952) de Vogts Partnerin, aus der beruflichen Zusammenarbeit ergab

sich eine private, das Paar heiratete am 14. Oktober 1922 und stand bis

Ende der 1920er Jahre

noch für zahlreiche weitere Filme gemeinsam vor der Kamera.

Zu Carl de Vogts weiteren Stummfilmen zählen unter anderem

der Krimi "Die

Dreizehn aus Stahl"1) (1921), der Zweiteiler

"Die Schatzkammer im See" (1921), die "Raubtierfilm"-Reihe

"Der Herr der Bestien" (1921), "Die Schreckensnacht in der Menagerie" (1921),

"Unter Räubern und Bestien" (1921), "Die Tigerin"1) (1922),

"Allein im Urwald" (1922, auch "Die Rache der Afrikanerin")

und "Die

weisse Wüste"1) (1922), alle von

Ernst Wendt1) in Szene

gesetzt und mit Ehefrau Claire Lotto als Partnerin. Der athletische Carl de Vogt

drehte alle Stunts selbst, soll innerhalb des Löwenkäfigs von einem

drei Meter hohen Felsen über ein Gebüsch hinweg in das eiskalte Wasser springen,

während von rückwärts, ohne irgend welchen Schutz, ihn sechs Löwen attackieren, die

möglichst auf einen Meter an ihn herankommen sollen, während zu gleicher Zeit vor ihm

auf einer Steinplatte im Wasser ein 3,50 Meter langes Krokodil

lauert. ("Film-Kurier"1), Nr. 248, 24.10.1922).

|

Erwähnenswert ist

jedoch auch seine Darstellung des Malers Rembrandt van Rijn1) in Arthur Günburgs

Biopic "Die Tragödie eines Großen" (1920),

sein Tempelherr in Manfred Noas1)

Adaption "Nathan der Weise"1) (1922)

nach dem gleichnamigen

Drama1) von Gotthold Ephraim Lessing1)

mit Werner Krauß in der Titelrolle,

der Hektor1) in

Noas zweiteiligem "Helena"1)-Epos "Der Raub der Helena"2) und "Der Untergang Trojas"2)

(beide 1924) Edy Darclea (1895 – ?) als die schöne Helena1)

sowie der Kaiser Napoleon III.1)

in den mit Franz Ludwig als Otto von Bismarck1) realisierten

Historienfilmen "Bismarck"1) (1925)

und "Bismarck 1862–1898"1) (1926).

Erfolgreich war auch Rolf Randolfs1) Detektivstreifen "Der Bettler vom Kölner Dom"1) (1927), die Geschichte einer internationalen Einbrecherbande,

die als Bettler verkleidet in Köln ihr Unwesen treiben: "Carl de Vogt ist der dämonische Verbrecher. Er stellt

den Bettler in einer kühn erschauten Maske dar, mit Glatze und strähnigem Seitenhaar, Brille, Radmantel und

Krücke", schrieb die "Lichtbild-Bühne"1) (Nr. 205,

27.8.1927); in "Der

Kinematograph"1) (Nr. 1071, 28.8.1927)

las man: "Carl de Vogt erwies

sich als Bettler vom Kölner Dom als ein ausgezeichneter Maskenkünstler.

Dieser eine Zeitlang nicht recht wirksame Schauspieler ist auf dem besten Wege, ein deutscher Lon Chaney zu

werden. Eine digital restaurierte Fassung dieses

rasanten Stummfilms mit Carl de Vogt in der Titelrolle und Henry Stuart als

Interpol-Inspektor Tom Wilkins bzw. "Mann der tausend Verkleidungen und Masken" ist

inzwischen im Handel erhältlich → edition-filmmuseum.com.

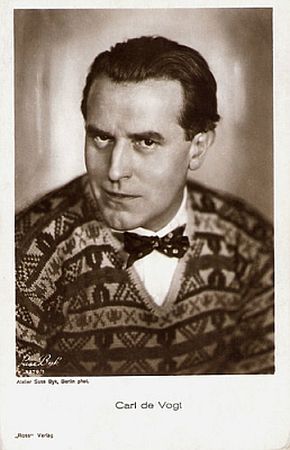

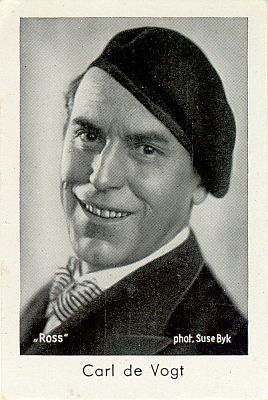

Carl de Vogt, fotografiert von Suse

Byk1) (1884 – 1943)

Quelle: filmstarpostcards.blogspot.com;

Ross-Karte Nr. 3279/1

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier |

|

Danach ging Carl de Vogts Karriere als "Draufgänger"

und Filmheld zu Ende, im

Tonfilm konnte er an seine alten Erfolge nicht mehr anknüpfen und wurde meist

nur noch in Nebenrollen besetzt, von denen jedoch einige durchaus prägnant

waren: In der amüsanten Geschichte "Lumpenball"1) (1930) mimte er einen Rechtsanwalt,

in "Flachsmann

als Erzieher"1) (1930) nach dem Bühnenstück von Otto Ernst1) neben

"Titelheld" Paul Henckels den Lehrer Bernhard Vogelsang

und in der mit Gustaf

Gründgens gedrehten Gaunerkomödie "Teilnehmer antwortet nicht"2) (1932)

einen Kommissar. Seine einzige Hauptrolle in Tonfilm blieb die des Patrioten und

Freiheitskämpfers Ferdinand von Schill1) in

Rudolf Meinerts1) Spielfilm "Die elf

Schill’schen Offiziere"1) (1932).

Man sah Carl de Vogt unter anderem als Antoine Pesne1), seit 1722 Direktor der "Berliner

Kunstakademie"1), in dem so

genannten Fridericus-Rex-Film1)

"Die

Tänzerin von Sanssouci" (1932) mit Otto Gebühr als

Preußenkönig Friedrich II.1)

und Lil Dagover als Tänzerin Barberina Campanini1), als

Konrad Baumgarten, Landsmann aus Unterwalden, in "Wilhelm Tell"1) (1934) mit Hans Marr

als Schweizer Nationalheld Wilhelm Tell1) und Conrad Veidt als dessen Gegenspieler Reichsvogt Gessler

oder in der mit Sybille Schmitz in der

Titelrolle gedrehten, mystischen Filmlegende "Fährmann

Maria"1) (1936) als den romantischen Geiger und Sänger, der durch das Moor wandelt.

Nach seinem Part eines Rechtsanwalts in der Komödie "Rheinische

Brautfahrt"2) (1939) beendete Carl de Vogt

vorerst seine Tätigkeit für den Film.

Trotz seiner Zugehörigkeit zur NSDAP1) (seit 1933)

sowie der NSBO1)

und der SA1)

erhielt der Schauspieler keine weiteren Aufgaben im Film, hielt sich nun unter anderem mit Arbeiten für die Synchronisation

ausländischer Filmproduktionen über Wasser oder und wirkte mit Soloprogrammen bei der Truppenbetreuung

mit.

Nach Kriegsende wurde der Schauspieler 1945 zunächst mit einem Auftrittsverbot belegt, erhielt

später noch kleinere Bühnenengagements in Potsdam und Berlin. Seit den 1950er Jahren stand er wieder sporadisch mit

kleinen, unbedeutenden

Nebenrollen vor der Kamera. So unter anderem für den Rühmann-Film "Briefträger Müller"1) (1953),

das Lustspiel "Die

sieben Kleider der Katrin"1) (1954)

oder die Krimis "Banktresor 713"1) (1957), "Das

Geheimnis der schwarzen Koffer"1) (1962) und "Die Unsichtbaren Krallen des Dr. Mabuse"1) (1962).

Der Bryan Edgar Wallace1)-Thriller "Der Würger von Schloß Blackmoor"1) (1963) war

seine letzte Arbeit für den Kinofilm → Übersicht Tonfilme.

Darüber hinaus wirkte er noch in zwei TV-Produktionen mit, als Hausdiener

Jakob in der Adaption "Dumala"3) (1963) nach

dem gleichnamigen Roman1) von Eduard Graf von Keyserling1) an der

Seite von Rudolf Fernau (der alte Baron Werland, Herr auf Schloss Dumala), Margot Trooger (dessen

Gattin Karola), Heinz Weiss (Pastor Erwin Werner)

und Albert Lieven

(Baron Behrent von Rast) sowie als Gerichtsdiener in dem Stück "Ein Windstoß" (1963) nach dem Lustspiel "Un colpo di vento"

von Giovacchino Forzano1).

Nicht nur als Stummfilmstar machte sich Carl de Vogt einen Namen,

auch als Rezitator und Sänger konnte er mit seiner kräftigen Baritonstimme

Erfolge verzeichnen. Einige seiner Lieder wie

der Foxtrott "Trude, Trudelchen" oder seine Rezitation

über den "Fremdenlegionär" nach dem gleichnamigen Melodram von

Hermann Mestrum und Gerhard Ebeler1), sind bis heute erhalten

geblieben → Tondokumente

bei Wikipedia.

Vereinzelt war er zudem an Hörspielproduktionen beteiligt.

Der einstige Stummfilmstar Carl de Vogt starb am 16. Februar 1970 – von den

Medien fast unbeachtet – im Alter von 84 Jahren in einem Berliner

Altersheim; dort war er gelegentlich noch als Sänger mit seiner Laute aufgetreten.

Er war zwei Mal verheiratet, in erster Ehe mit der ebenfalls in Köln

geborenen Opernsängerin Elsa Jülich1) (1886 – 1964),

die nach der Scheidung später den Korrepetitor und Kapellmeister Michael Taube1) (1890 – 1972)

heiratete. Aus der Verbindung mit Jülich ging die um 1913 geborene

Tochter Ruth de Vogt hervor, die nach Ende des 2. Weltkrieges unter

ihrem Ehenamen "Ruth Bruck" als Chanson- bzw. Jazzsängerin bekannt

wurde → grammophon-platten.de, sowie Sohn Karl Franz de Vogt (1917 – 1999), der später als Filmproduzent tätig

war.4) Am 14. Oktober 1922 heiratete de Vogt seine Kollegin Claire Lotto1),

die bereits Ende August 1952 verstarb.

|

|

Quellen: CineGraph – Lexikon

zum deutschsprachigen Film"*) sowie

Wikipedia,

cyranos.ch, filmhistoriker.de

Fotos bei virtual-history.com,

filmstarpostcards.blogspot.com

|

*) CineGraph – Lexikon zum deutschsprachigen Film, Lieferung 39

Fremde Links: 1) Wikipedia, 2) filmportal.de, 3) Die Krimihomepage

4) Quelle: Wikipedia

(Artikel zu Elsa Jülich)

Lizenz Foto Carl de Vogt (Urheber Alexander Binder/Suse Byk): Die Schutzdauer (von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers) für das von dieser Datei gezeigte Werk ist nach den Maßstäben des deutschen, des österreichischen

und des schweizerischen Urheberrechts abgelaufen. Es ist daher gemeinfrei.

Lizenz Foto Carl de Vogt (Urheber: Fotoatelier

Becker & Maass, Berlin (Otto Becker (1849–1892) / Heinrich

Maass (1860–1930)): Dieses Werk ist gemeinfrei,

weil seine urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Dies gilt für das

Herkunftsland des Werks und alle weiteren Staaten mit einer gesetzlichen

Schutzfrist von 70 oder weniger Jahren nach dem Tod des Urhebers.

|

|

Filme

Stummfilme / Tonfilme

Filmografie bei der Internet Movie Database,

filmportal.de

sowie

frühe Stummfilme bei "The

German Early Cinema Database"

(Fremde Links: filmportal.de, Wikipedia, Murnau

Stiftung; R = Regie)

|

Stummfilme (Auszug)

- 1916: Friedrich Werders Sendung

(nach dem Roman von Hugo

Landsberger alias Hans Land; R: Otto

Rippert;

als Friedrich Werder) → Early Cinema Database

- 1916: Die Einsame

(R: Fred

Sauer (auch Darsteller); mit Hermine

Körner; als ?)

- 1916: Schwert und Herd

(R: Georg Victor Mendel;

als Wilhelm Trautmann, der Schmied)

- 1916: Der Weg des Todes

(R: Robert

Reinert; als der Graf (Rollenzuordnung

unsicher), Gatte von Marie (Maria

Carmi))

|

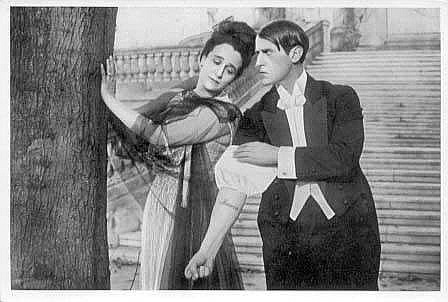

Maria Carmi als Gräfin Marie

und Carl

de Vogt

als ihr Gatte?

in dem Ufa-Stummfilm

"Weg des Todes" (1916)

von (Regie) Robert Reinert

Quelle: Deutsche

Fotothek, (file: df_pos-2006-a_0000861)

aus "Vom Werden deutscher Filmkunst/1. Teil: Der stumme Film"

von Dr. Oskar Kalbus1) (Berlin 1935, S. 26)/

Sammelwerk Nr. 10 bzw. Ross-Verlag 1935)

©/Rechteinhaber SLUB Dresden/Deutsche Fotothek

Unbekannter Fotograf

Quelle: www.deutschefotothek.de;

Genehmigung zur Veröffentlichung: 30.03.2017

→ filmportal.de

|

- 1917: Wenn Tote sprechen

(R: Robert

Reinert; als Edgar von Radowitz, Gemahl von Leonore (Maria Carmi))

- 1917: Der Knute entflohen

(R: Josef

Stein; als Bräutigam Walter Fuchs, Carola Toelle

als Braut Maria)

→ Early Cinema Database

- 1917: Ahasver

(R: Robert Reinert; als der "ewige Jude" Ahasver)

- 1917: Erloschene

Augen. Tragödie eines blinden Kindes (R: Josef Stein;

als Graf Wartenburg, Carola Toelle als Maria)

- 1917(18: Der Herr der Welt (R: Robert Reinert; als Graf

Latour sowie dessen Sohn; mit Carola Toelle)

- 1918: Der Weg der Erlösung (R: Josef

Stein; als ?) → Early Cinema Database

- 1918: Das Licht des Lebens (R: Josef Stein; als ?)

- 1918: Der Mann im Monde

(R: Robert Leffler;

als ?)

- 1918: Die Beichte des Mönchs

(R: Robert Leffler; als ?)

- 1918: Die

Kassenrevision (Detektiv-Drama; R: Josef Stein, Adolf

Gärtner; als ?))

- 1919: Olaf

Bernadotte (R: Nils

Chrisander; als ?) → Early Cinema Database,

IMDb

- 1919: Vom Rande des Sumpfes

(nach einer Vorlage von Toni

Attenberger; R: Aruth

Wartan (auch Darsteller);

als Ingenieur Erich Romberg) → Early Cinema Database

- 1919: Die Ehe der Frau Mary

(R: Josef

Coenen; mit Carola

Toelle als Mary Stanley; als deren Ehemann)

→ Early Cinema Database

- 1919: Die Frau mit den Orchideen (R: Otto

Rippert; Drehbuch: Fritz

Lang; als ?; Kurzinfo: über eine Frau (Gilda

Langer),

die einen Mann so leidenschaftlich liebt, dass er ihr Sklave wird, und

sie selbst zum Symbol der Macht des Schicksals.) → IMDb

- 1919: Halbblut

(R: Fritz

Lang; mit Ressel

Orla als die einstige Prostituierte Juanitta, das

"Halbblut", nun verheiratet mit;

Edward Scott (Carl Gebhard-Schröder); als dessen Freund Axel van

der Straaten) → filmportal.de

- 1919: Der Herr der Liebe

(R: Fritz Lang; als Edelmann Vasile Disecu, Gilda

Langer als dessen Geliebte Yvette) → filmportal.de

- 1919/1920: Die Spinnen (R: Fritz

Lang; als der junge Millionär und Sportsegler Kay Hoog)

- 1920: Verfilmung der Vorlagen von Karl May

(als Kara

Ben Nemsi; Meinhart

Maur als Hadschi

Halef Omar)

- 1920: Die Tragödie eines Großen / Rembrandt

(R: Arthur

Günsburg; als Maler Rembrandt van Rijn)

→ Early Cinema Database

- 1920: Die entfesselte Menschheit

(nach dem Roman von Max

Glass; R: Joseph

Delmont; mit Eugen

Klöpfer in der

Hauptrolle des russischen Revolutionärs Karenow; als dessen

Kumpan Bernhard Winterstein)→ filmportal.de

- 1920: Das Fest der

schwarzen Tulpe (nach dem Roman "La

tulipe noire" von Alexandre

Dumas d.Ä.;

R: Muhsin

Ertuğrul, Marie-Louise

Droop (auch Drehbuch); mit Theodor

Becker als Johan

de Witt; als Adrian Witt)→ IMDb

- 1921: Die Dreizehn aus Stahl

(R: Johannes

Guter; als Detektiv Frank Steen) → Murnau Stiftung

- 1921: Klatsch

(R: Josef

Stein; als ?)

- 1921: Die Schatzkammer im See (R: Hans

Werckmeister; als Harry Wills / Bill Jackson)

- 1921: Acht Uhr

Dreizehn. Das Geheimnis des Deltaklubs (R: Hans Werckmeister; als

Fred Hobbing)

- 1921: Der Herr der Bestien

(R: Ernst

Wendt; als Bob Johnson, Privatsekretär des Ölbarons James

Barker)

- 1921: Die Schreckensnacht in der Menagerie

(R: Ernst Wendt; als ?)

- 1921: Planetenschieber

(R: Reinhard Bruck; als ?)

- 1921: Der

Eid des Stephan Huller – Teil 2 (nach dem

Roman von Felix

Hollaender; R: Reinhard Bruck;

als der junge Stephan)

- 1921: Aus dem Schwarzbuche eines Polizeikommissars

- 1921: Erlebnisse einer Sekretärin

(R: Emmerich Hanus; als Olaf Lindborg)

- 1921: Der vergiftete Strom

(R: Urban

Gad; als Pirat Nr. 25)

- 1921–1926: Filme mit Ehefrau Claire

Lotto (auch Cläre Lotto; Heirat am 14.10.1922)

- 1921: Unter Räubern und Bestien

(R: Ernst

Wendt; als ?)

- 1922: Liebes-List und -Lust (R: Reinhard Bruck; als

Dioneo / Bertram / Pyrries)

- 1922: Matrosenliebste (R: Hans

Werckmeister; als Matrose John)

- 1922: Die Stumme von Portici

(nach der Oper "La

muette de Portici" von Daniel-François-Esprit

Auber (Musik);

R: Arthur Günsburg; als Fischer Masaniello, Bruder

der stummen Fenella (Claire Lotto)) → Wikipedia (englisch)

- 1922: Die Tigerin

(R: Ernst

Wendt; Produktion: John

Hagenbeck; als ?)

- 1922: Die Kleine vom Film

(R: Hans

Werckmeister; als Van der Heyt) → IMDb

- 1922: Der Gaukler von Paris

(R: Arthur

Günsburg; als französischen Bandit Cartouche)

- 1922: Es waren zwei Königskinder

(R: Arthur Günsburg; als der König)

- 1922: Die

weisse Wüste (R: Ernst

Wendt; Produktion: John

Hagenbeck; als Sigurd)

- 1922: Allein im Urwald (R: Ernst

Wendt; als Ingenieur Gyldendal) → IMDb

- 1923: Dämon Zirkus

/ Das Todesurteil der Blandin-Truppe (nach dem Roman von Paula

Busch; R: Emil

Justitz;

als ?; Kurzinfo: Ein Dreiecksdrama um die Gunst einer Zirkusbesitzerin hat Konsequenzen. Paula Busch,

die "Grande Dame" des deutschen Zirkus, erzählt eine Geschichte aus der Welt der

Artisten.) → IMDb

- 1923: Lachendes Weinen

(R: Josef

Stein; als ?)

- 1924: Der Schrecken des Meeres

(R: Franz

Osten; als ?)

- 1924: Prater.

Die Erlebnisse zweier Nähmädchen (R: Peter

Paul Felner; mit Henny

Porten als Annemarie,

Claire Lotto als Franzi; als Martin, ein Matrose) → filmportal.de

- 1925: Ballettratten

(R: Arthur

Günsburg; als der König)

- 1925: Durch Sport zum Sieg (Dokumebtarfilm mit Spielhandlung;

R: Alexander Alexander; als Paul, einer der Söhne

des alten Invaliden Karl Werner (Wilhelm

Diegelmann))

- 1925: Die Kleine aus Amerika

(R: Josef Stein; als Lutz Gutzewitt / Marquis Saintbrillant)

- 1925: Am besten gefällt mir Lore

(R: Josef Stein; Claire Lotto als Lore; als Carl, Sohn des

Ehepaares

Funke (Rudolf

Lettinger / Ida Grünke)

- 1926: Schützenliesl

(nach der Operette von Edmund

Eysler (Musik), Leo

Stein und Karl

Lindau (Libretti);

R: Rudolf

Walther-Fein, Rudolf

Dworsky; mit Xenia

Desni als Liesl, Tochter der Mooshammerwirtin (Mizzi

Zwerenz);

Livio

Pavanelli als Forstadjunkt Konrad Sturm; Claire Lotto als Fräulein

Wilhelmine)

→ IMDb;

siehe auch Verfilmung 1954

- 1922: Wer wirft den ersten Stein?

(R: Arthur

Günsburg; als Goot, Direktor der Tabakfabrik)

- 1922: Nathan

der Weise (nach dem gleichnamigen

Drama von Gotthold

Ephraim Lessing; R: Manfred

Noa;

mit Werner

Krauß in der Titelrolle; als der Tempelherr) → filmportal.de,

prisma.de

- 1923: Schlagende

Wetter

(nach einer Vorlage von Stefan Großmann;

R: Karl

Grune; als der Freund des Verführers

George (Walther

Brügmann))→ filmportal.de

- 1923: Das Spiel der Liebe

(R: Guido

Parisch alias Guido Schamberg; mit Marcella Albani;

als Ingenieur Georg)

- 1924: Helena

(nach Motiven der "Ilias"

von Homer;

R: Manfred

Noa; mit Edy Darclea (1895–?) als die schöne Helena,

Wladimir

Gaidarow als Paris; als

trojanischer Held Hektor,

Gatte der Andromache

(Hanna

Ralph))

→ film.at,

Fünf-Seen-Filmfestival

- 1924: Das blonde Hannele

(R: Franz

Seitz sr,; mit Maria

Minzenti in der Titelrolle; als Maler Walter Bergson)

- 1924: …die sich verkaufen

(R: Fritz

Greiner; als ?)

- 1924: Die vier letzten Sekunden des Quidam Uhl

(R: Robert

Reinert; als Quidam Uhl) → IMDb

- 1924/25: Der

erste Stand. Der Großkapitalist (gedreht 1924, Zensur: 09.11.1925;

Arbeitstitel: Rex Mundi / Der tanzende Tod;

R: Rolf

Raffé; mit Eugen

Klöpfer als Großindustrieller Kerkoven; als Lavin)

- 1925: Die

Europameisterschaft (R: Peter Heuser; als ?)

- Teil 2: Der letzte Grenadier

- 1925/27: Filme über Otto

von Bismarck, dargestellt von Franz

Ludwig (als Kaiser Napoleon

III.)

- 1926: Der Wilderer

(R: Johannes

Meyer; als Werner, Jäger des Grafen Oetzbach (Heinrich

Schroth))

→ Murnau Stiftung,

filmportal.de

- 1926: Das Geheimnis von St. Pauli

(R: Rolf

Randolf; als ?)

- 1926: Ich hatt einen Kameraden

(R: Conrad

Wiene; als Oberleutnant Hellmuth von Khaden) → www.dhm.de

- 1926: Das Lebenslied

(nach dem Roman von Rudolf Herzog;

R: Arthur Bergen;

als Richards Marschall)

- 1927: Der Bettler vom Kölner Dom

(R: Rolf Randolf;

als "der Bettler", Anführer der Diebesbande)

- 1927: Stolzenfels am Rhein.

Napoleon in Moskau (R: Richard

Löwenbein; als preußischer Major Wenzel von Geyr;

Egon von Hagen als Napoleon

I., Kaiser von Frankreich)

- 1927: U 9 Weddigen –

Ein Heldenschicksal aus vergangenen Tagen (R: Heinz

Paul; als Otto

Weddigen, unter anderem

U-Boot-Kommandant der "SM

U 9" und der "SM

U 29") → filmportal.de

- 1927: Die Lindenwirtin am Rhein –

Die Geschichte einer jungen Liebe (R: Rolf

Randolf; mit Maly

Delschaft

als die Lindenwirtin; als Dr. Allertag)

- 1927: Gefährdete Mädchen / Was weißt Du von der

Liebe (R:

Heinz Schall; als ?) → IMDb

- 1927: Der Fluch der

Vererbung. Die nicht Mütter werden dürfen –

Ein Film von Liebe und Pflicht (über die so genannte

"Bluterkrankheit";

R: Adolf

Trotz; als Dr. Münchow, Verlobter von Olga Römer (Marcella

Albani))

-

1927: Der fröhliche Weinberg

(nach dem gleichnamigen

Lustspiel von Carl

Zuckmayer; R: Jakob

Fleck, Luise Fleck;

als der mittellose Rheinschiffer Jochen Most,

Bruder von Annemarie

Most (Lotte

Neumann), der Hausdame des

Weingutsbesitzers Jean Baptiste Gunderloch

(Rudolf Rittner))

- 1928: Frau Sorge

(nach dem Roman von Hermann

Sudermann; R: Robert

Land; mit Mary

Carr in der Titelrolle der

Frau Meyhöfer alias "Frau Sorge", Ehefrau von Herrn

Meyhöfer (Fritz

Kortner); als Baron Douglas) → filmportal.de

- 1928: Haus Nummer 17

(nach dem Kriminalstück "Number 17" von Joseph Jefferson Farjeon (1883–1955);

R: Géza

von Bolváry; als Privatdetektiv Gilbert Fordyce (dt.

Fassung: Barton))

- 1928: Herr Meister und Frau Meisterin – Ehret Eure deutschen Meister!

(R: Alfred Theodor Mann; als Robert)

- 1928: Zuflucht

(R: Carl

Froelich; mit Henny

Porten und Franz

Lederer; als Fleischergehilfe Kölling)

→ filmportal.de,

stummfilmkonzerte.de

- 1928: Hinter Klostermauern

(nach dem Bühnenstück von Anton

Ohorn; R: Franz

Seitz sr.; als Bruder Meinrad)

- 1929: Waterloo.

Ein Zeitbild (über die Schlacht

bei Waterloo am 18. Juni 1815; R: Karl

Grune; mit Otto

Gebühr als

Feldmarschall Gebhard

Leberecht von Blücher / Friedrich

der Große; Charles

Vanel als Napoléon

Bonaparte;

als Marschall Michel

Ney) → filmportal.de

- 1929: Die Schleiertänzerin / Le meneur de joies

(R: Charles Burguet (1878–1946); als ?) → Zensurentscheidung

- 1929: Morgenröte. Todesstollen 306 – Ein Spielfilm aus dem Waldenburger Kohlenrevier

(R: Wolfgang

Neff;

als Bernhard Eggebrecht)

- 1929: Andreas

Hofer. Der Freiheitskampf des Tiroler Volkes (R/Drehbuch:

Hanns Prechtl; mit Fritz

Greiner in der Titelrolle

des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas

Hofer; als Adjutant/Major Josef

Eisenstecken) → stummfilm.at

- 1929: Drei Tage auf Leben und

Tod. Aus dem Logbuch der U.C.1 (R: Heinz

Paul; als U-Boot-Kommandan der "SM

UC 1")

- 1929: Schande / Hanba

(Produktion: Tschechoslowakei/Deutschland; R: Josef Medeotti-Bohác (1884–1945); als

Dr. Holan)

Tonfilme

- Produktionen bis 1939

- 1929: Carl de Vogt singt zwei Lieder zur Laute (Kurz-Dokumentarfilm;

R: ?)

- 1930: Lumpenball

(R: Carl

Heinz Wolff; als Rechtsanwalt Dr. Wiegand)

- 1930: Flachsmann als Erzieher

(nach dem Bühnenstück von Otto

Ernst; R: Carl Heinz Wolff; mit Paul

Henckels

als als Oberlehrer/Rektor Jürgen Heinrich Flachsmann; als

Lehrer Bernhard Vogelsang) → projekt-gutenberg.org

- 1931: Die Frau – Die Nachtigall

/ Die Perle des Südens (R: Leo Lasko;

als ein Offizier) → IMDb

- 1931: Das Geheimnis der roten Katze

(R: Erich

Schönfelder; als ?) → filmdienst.de

- 1932: Melodie der Liebe

(R: Georg

Jacoby; mit Tenor Richard

Tauber in der Hauptrolle des Kammersängers

Richard Hoffmann; als der Wirt "Zum schmalen

Handtuch")

→ filmportal.de

(Besetzung)

- 1932: Teilnehmer antwortet nicht

(R: Mark

Sorkin, Rudolf

Katscher; als Kommissär Buhlke)

- 1932: Die elf Schill’schen

Offiziere

(R: Rudolf

Meinert; als Patriot und Freiheitskämpfer Ferdinand

von Schill)

→ filmportal.de

- 1932: Die

Tänzerin von Sanssouci (Fridericus-Rex-Film;

R: Friedrich

Zelnik; mit Otto

Gebühr als Friedrich II.

und Lil

Dagover als

Barberina

Campanini, die Tänzerin von Sanssouci; als Antoine

Pesne, seit 1722 Direktor

der "Berliner

Kunstakademie") → filmportal.de

- 1932: Trenck – Der Roman einer großen Liebe (nach dem Roman "Trenck.

Roman eines Günstlings" von Bruno

Frank;

R: Heinz

Paul, Ernst

Neubach; mit Hans

Stüwe als Friedrich

von der Trenck, Dorothea

Wieck als Kronprinzessin Amalie,

jüngste Schwester des Preußenkönigs Friedrich

II. (Theodor

Loos); als Herzog von Württemberg)

→ filmportal.de

- 1932: Der Tanz im Wandel der Zeit (Kurz-Dokumentarfilm;

R: ?)

- 1933: Das Lied der schwarzen Berge

/ Der Sohn der schwarzen Berge (R: Hans Natge;

als Windolf;

Kurzinfo: Deutsche Abenteurer entdecken die kulturellen und natürlichen Reichtümer der Regionen Jugoslawiens.

Umrahmt wird das Ganze von einer Liebesgeschichte. Zwei Kulturen und

Weltanschauungen treffen aufeinander –

die der der germanischen und der slawischen. ) → IMDb

- 1933: Ein

Lied geht um die Welt

(R: Richard

Oswald; mit Tenor Joseph

Schmidt; als Theaterdirektor) → filmportal.de

- 1933: Die Nacht der großen Liebe

(R: Géza

von Bolváry; als der Kapitän)

- 1933: Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt (R: Charles

Klein; als Gutsverwalter Fritz Wendhofer) → IMDb

- 1933: Schüsse an der Grenze (R: Johann

Alexander Hübler-Kahla; als ?) → filmdienst.de,

IMDb

- 1933: Liebesfrühling

(R: Karl Otto Krause;

als ?)

- 1933: Die weiße Majestät

(R: Anton

Kutter, August

Kern; als Bnndesrichter Dr. Reymond)

- 1933: Blut und

Boden. Grundlagen zum Neuen Reich

(Kurzfilm mit Dokumentarteilen über die "Blut-und-Boden-Ideologie"

der Nazis; diverse Regisseure; als ?) → Wikipedia (englisch)

- 1934: Wilhelm

Tell. Das Freiheitsdrama eines Volkes / Guillaume Tell (frei

nach der Chronik von Aegidius

Tschudi,

dem gleichnamigen

Drama von Friedrich

Schiller und der Erzählung "Der Knabe des

Tell" von Jeremias

Gotthelf;

R: Heinz

Paul; mit Hans

Marr als Wilhelm

Tell und Conrad

Veidt als dessen Gegenspieler Reichsvogt Gessler;

als Konrad Baumgarten, Landsmann aus Unterwalden)

- 1934: Zu Straßburg auf der Schanz (R: Franz

Osten; als Konrad, Sohn der Gutsherrin Ida Pfister (Anna

von Palen):

Kurzinfo: Zwei Brüder (Hans

Stüwe/Carl

de Vogt)

der Schweizerischen Eidgenossenschaft verlieben sich in dieselbe

Frau (Ursula

Grabley) und kämpfen für die Freiheit

gegen die Herrschaft der Franzosen.)

→ Wikipedia (englisch),

wunschliste.de)

- 1934: Elisabeth und der Narr

(R: Thea

von Harbou; mit Hertha

Thiele als Elisabeth, Tochter von Bankier

Dietrich (Fritz

Alberti) und Rudolf

Klein-Rogge als der einfach gestrickte Dorfmensch Michele, der

sich in Elisabeth

verliebt hat; als ?) → filmportal.de

- 1934: Ich für Dich – Du für mich

(NS-Propagandafilm für den weiblichen "Reichsarbeitsdienst";

R: Carl

Froelich;

als Siedler Kollerbuch; Kurzinfo: Deutsche Mädchen aus unterschiedlichen Lebensbereichen kommen im

"Bund deutscher

Mädel" (BDN) zusammen, um dem Vaterland zu dienen, indem sie Getreide ernten, Hausarbeit

erledigen, als Hebammen fungieren, beim Basteln helfen und

fröhliche Lieder singen.)

→ IMDb

- 1935: Soldatenlieder

(Kurz-Spielfilm von (Regie) Wilhelm

Prager; als ?)

- 1936: Fährmann

Maria (R: Frank

Wysbar; mit Sybille

Schmitz als Maria; als der Geiger) → filmportal.de

- 1936: Wenn wir alle Engel wären (R:

Carl

Froelich; nach dem Roman von Heinrich

Spoerl; mit Heinz

Rühmann

und Leny

Marenbach; als Hotelportier)

→ filmportal.de

- 1936: Ein Mannsbild muss her

(Kurz-Spielfilm von (Regie) Hans Morschel; als Hansel)

- 1938: Musketier Meier III (R: Joe

Stöckel; mit Rudi

Godden als Meier III; als Unteroffizier Macke) → IMDb

- 1939: Rheinische Brautfahrt

(R: Alois

Johannes Lippl; als Rechtsanwalt Dr. Vollbrecht) → Murnau Stiftung

- Nachkriegsproduktionen (Kinofilme, wenn nicht

anders vermerkt)

|

|

|

Um zur Seite der Publikumslieblinge zurückzukehren, bitte dieses Fenster

schließen.

Home: www.steffi-line.de

|