|

Der dänische Tenor Helge Roswaenge (auch: Rosvaenge, Rosvćnge)

wurde am 29. August 1897 als Helge Anton Rosenvinge Hansen in

Kopenhagen1) geboren. Zunächst absolvierte

der Sohn von Emil Anton Hansen (1871 –1941) und dessen Ehefrau Ane Sofie (1868 –1930)

nach dem Abitur an der Technischen Hochschule

seiner Geburtsstadt ein Ingenieurstudium, welches er mit der Note

"sehr gut" und Diplom abschloss, hatte während dieser Zeit jedoch

schon privaten Gesangsunterricht bei einem ehemaligen Schüler des

legendären polnischen Tenors Jean de Reszké (1850 – 1925) genommen. Sein

Operndebüt gab der Autodidakt Roswaenge 1921 als Don José in Bizets "Carmen"1) am Stadttheater von

Neustrelitz1) und verzeichnete

erste Erfolge. Ein weiteres Engagement führte den Tenor dann 1922 für zwei

Jahre zusammen mit seiner damaligen ersten Ehefrau, der ungarischen Sopranistin Ilonka Holndonner

(1895 – 1985; → OPERSISSIMO), in das thüringische

Altenburg1), über

Basel1) (1924 – 1926) und

Köln1) (1926 – 1929) kam Roswaenge Ende 1929 nach Berlin an die

"Staatsoper"1)

sowie 1930 an die "Wiener

Staatsoper"1), avancierte mit seiner ungemein brillanten Stimme

rasch zu einem der bedeutendsten Tenöre nicht nur im deutschsprachigen

Raum – wurde gar als Nachfolger von Richard Tauber (1891 – 1948)

gefeiert. Bis 1957 blieb er

der "Wiener Staatsoper" verbunden, die neben Berlin zu seiner künstlerischen

Heimat wurde.

Bei seine Gastauftritten an so bedeutenden Bühnen wie in Salzburg, München

oder London glänzte Roswaenge vorwiegend mit Titelrollen in Opern von Giuseppe Verdi1),

Wolfgang Amadeus Mozart1)

oder Giacomo Puccini1), mit Wagner-Partien war er eher selten zu hören.

Seine wenigen Auftritte, wie unter anderem 1934

und 1936 sein

"Parsifal"1)

bei den "Bayreuther

Festspielen"1) hinterließen jedoch stets nachhaltigen

Eindruck.

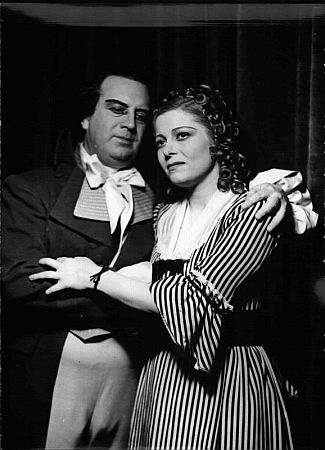

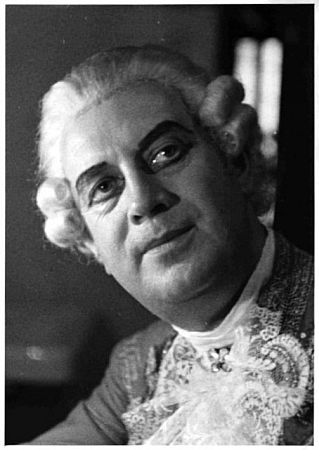

Porträt Helge Roswaenge um 1940; Signierte ELECTROLA-Autogrammkarte

(bezeichnet Wien 1941; Druck nach Fotografie)

Sammlung der Kostümbildnerin Annelies Rose

Quelle: Deutsche

Fotothek, (file: df_pos-2009-a_0000029)

Eigentümer/© SLUB Dresden/Deutsche Fotothek/Unbekannter Fotograf

Quelle: www.deutschefotothek.de;

Genehmigung zur Veröffentlichung: 30.03.2017

|

1932 trat Roswaenge erstmalig bei den "Salzburger

Festspielen"1) auf und glänzte

gleich mehrfach, unter anderem als Tamino in "Die Zauberflöte"1)

und als Belmonte in "Die Entführung aus dem Serail"1),

wurde von Fachwelt und

Publikum gleichermaßen umjubelt. Bis 1939 stand er regelmäßig bei den

Festspielen auf auf der Bühne, brillierte dort unter anderem auch als Hüon von Bordeaux, Herzog von

Guienne, in Carl Maria von Webers "Oberon"1) oder als

Florestan in Beethovens "Fidelio"1),

mit dem er 1938 auch am Londoner "Royal

Opera House"1)

das Publikum in seinen Bann zog → Auftritte bei den "Salzburger

Festspielen" siehe hier. Neben seinem Mozart-Repertoire, glänzte

Roswaenge mit dramatischen

Heldenrollen in Verdi-Opern wie beispielsweise als "Otello"1)

und "Rigoletto"1), er interpretierte den

Alfredo Germont in

"La Traviata"1) oder

den jungen Arrigo in "Die Sizilianische

Vesper"1) ebenso grandios wie den ägyptischen Feldherrn Radames in "Aida"1) oder

den Titelhelden Manrico in "Der Troubadour"1).

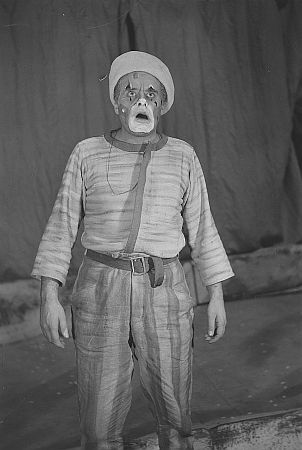

Roswaenge gab den Gounodschen "Faust"1), den Canio

in Leoncavallos "Der Bajazzo"1) oder

den Rodolfo in Puccinis "La Bohčme"1),

überzeugte aber auch bei seinem Ausflug in die Moderne: So gestaltete er beispielsweise

1950 an der "Wiener Staatsoper" den Moritatensänger in der

Brecht/Weillschen "Die

Dreigroschenoper"1).

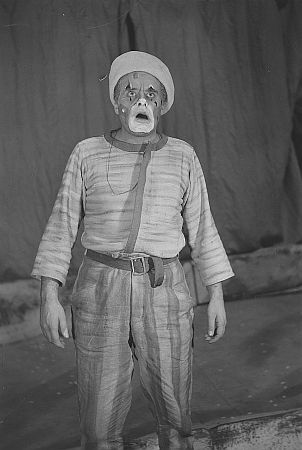

Helge Roswaenge als Bajazzo in der Oper "Der

Bajazzo"

von Ruggero

Leoncavallo1), 1951 an der "Deutschen Staatsoper", Berlin

Quelle: Deutsche

Fotothek, (file: df_pkm_0000991_018)

© SLUB Dresden/Deutsche Fotothek/Abraham Pisarek

Urheber: Abraham

Pisarek1) (1901–1983); Datierung: 1951

Quelle: www.deutschefotothek.de;

Genehmigung zur Veröffentlichung: 30.03.2017 |

|

Seine Vielseitigkeit war ebenso legendär wie seine stimmliche Unverwüstlichkeit – eine

Roswaenge-Absage gehörte zu den allerseltensten Ereignissen. Er sang nicht nur die

Standard-Puccini- und Verdi-Rollen, sondern auch Mozarts "Tamino" (…), auf der

heldischen Seite reichte seine Spannweite bis zu "Radames" und

"Otello" (für den Rundfunk) sowie zu "Lohengrin"1), "Stolzing"1) und

"Parsifal". Vor allem aber war er Spezialist für die Rollen, denen

seine Kollegen wegen der stimmlichen Schwierigkeiten aus dem Wege gingen – je häufiger und je höher

Spitzentöne gefordert waren, desto wohler fühlte

Roswaenge sich, und auch vor Ausgefallenem machte er keine Umwege, sei es Aubers

"Fra Diavolo" oder Berlioz' "Troyens". (…) Es bereitete ihm keine Kopfschmerzen,

"Manrico" und "Radames", "Rodolfo" und "Bacchus" innerhalb einer Woche zu singen.2)

Roswaenge, der für seine äußerst flexible Stimme bekannt war, trat auch

als Liedsänger in Erscheinung und setzte sich besonders für

Werke von Hugo Wolf1) sowie die skandinavischen Komponisten ein. Zu seinen

Glanzzeiten soll er über 200 Vorstellungen pro Jahr gegeben haben, nach dem

2. Weltkrieg hatte er zunächst Schwierigkeiten wegen seiner Nähe

zum Nazi-Regime. 1933 war er in Graz der NSDAP1)

beigetreten, "wo er sich bereits 1934 für Propagandaveranstaltungen

einspannen ließ. 1935 war er Gast bei Görings1)

Hochzeit mit Emmy Sonnemann1). Er trat auch später

im Rahmen von NS-Kulturveranstaltungen auf, etwa bei

Kameradschaftsabenden für "Alte Kämpfer"1) (…) In der Endphase

des Zweiten Weltkrieges wurde er 1944 von Hitler auf die "Gottbegnadeten-Liste"1)

der unentbehrlichen Künstler gesetzt, was ihn vor einem Kriegseinsatz bewahrte. (…) Bei Kriegsende befand er sich in Berlin in seiner Villa am

Wannsee, sein Haus wurde von den Russen besetzt. Nachdem diese feststellten,

dass sie sich im Hause eines bekannten Künstlers befanden, musste er

stundenlang für seine ungebetenen Gäste singen. Es wurde das längste

Konzert seines Lebens. Als Däne wurde er unter dem Vorwand, nach Dänemark

abgeschoben zu werden, von den Besatzern in das Lager

Krasnogorsk1) nahe Moskau deportiert,

von dort ging es nach einigen Monaten über Leningrad nach Helsinki und dann

nach Stockholm."3)

|

"Rosvaenge war in politischer Hinsicht eher von großer Naivität,

wie er später auch im Umgang mit der DDR bewiesen hat, wo er nicht nur einmal ins Fettnäpfen getreten ist.

Tatsächlich blieb er sein ganzes Leben lang dänischer Staatsbürger, alle gegen ihn in seiner Heimat

geschürten Ressentiments sind nach genauem Studium seines Lebens und Wirkens daher nicht

nachvollziehbar" notiert Wikipedia3).

Nach seiner Freilassung kam Roswaenge über Schweden in seine Heimat Dänemark, wo man dem

"Deutschenfreund" die Einreise verweigerte. Doch schon bald konnte er

seine Karriere fortsetzen, er gab 1948 in Basel den Radames in

"Aida", wurde wenig

später nach Wien eingeladen und kehrte 1949 nach Berlin zurück. Bis 1957

sang er an der "Wiener Staatsoper", zog sich dann allmählich von der Bühne zurück – nicht zuletzt wegen der Entwicklung, dass italienische

Opern in der Originalsprache gesungen wurden. Roswaenge war jedoch auf die

deutsche Sprache festgelegt und eine erneute Einstudierung der Rollen lehnte

er ab. Er gab jedoch weiterhin erfolgreiche

Konzerte mit Arien und Liedern, ging auch auf eine Operetten-Tournee.

Als Mittsechziger gab er erstmals in New York eine Vorstellung mit einem Arienabend in der

"Carnegie Hall"1), trat 1963 noch einmal im New Yorker "Madison Square Garden"1)

auf. Seine Stimme hatte bis ins hohe Alter seinen warmen und

sonoren Klang behalten, noch mit 65 Jahren sang er eindrucksvoll den

Titelhelden Manrico

in Verdis "Der Troubadour"1).

Noch wenige Wochen vor seinem Tod trat er in München am "Staatstheater

am Gärtnerplatz"1) in einer zeitgenössischen Oper

mit einem kleinen Part auf.3)

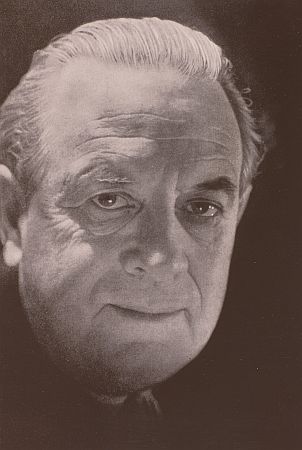

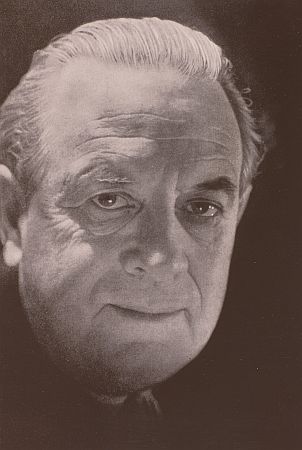

Porträt Helge Roswaenge, vermutlich 1951

Quelle: Deutsche

Fotothek, (file: df_pkm_0001127_008)

© SLUB Dresden/Deutsche Fotothek/Abraham Pisarek

Urheber: Abraham

Pisarek1) (1901–1983); Datierung: 1951 (?)

Quelle: www.deutschefotothek.de;

Genehmigung zur Veröffentlichung: 30.03.2017 |

|

Roswaenges Stimme gehört zu jenen, die man unter Hunderten sofort

wiedererkennt, nicht aufgrund einer außergewöhnlichen Schönheit ebendieser

Stimme, sondern aufgrund eher eines Artikulationsmangels, der hellen und

spitzen I-Laute, die aufdringlich hervorstechen. Diese oft parodierte und

kritisierte Eigenart seiner Stimme war so etwas wie ein Markenzeichen, ein

weiteres waren die leicht angesetzten, enorm tragfähigen Spitzentöne, die

an italienische Tenöre wie Giovanni Martinelli und Giacomo Lauri-Volpi

denken lassen.2)

Bis zu seinem Tod war der mehrfach zum "Kammersänger" ernannte Helge Roswaenge

als Gesangspädagoge in München tätig; dort starb er am 19. Juni 1972

im Alter von 74 Jahren Er hinterließ seine zweite Ehefrau Gertrud

(geborene Beckel) sowie Tochter Eva und Sohn Dan Ole. Die letzte Ruhe fand er auf dem Friedhof der dänischen Gemeinde

Glostrup1)

nahe Kopenhagen → Foto der Grabstelle bei knerger.de.

Bereits 1945 hatte der Tenor seine Autobiografie "Lache, Bajazzo"

veröffentlicht, 1962 erschienen weitere Erinnerungen unter dem

Titel "Mach es besser, mein Sohn, ein Tenor erzählt aus seinem Leben";

1964 veröffentlichte der Sänger einen "Leitfaden für Gesangsbeflissene".

Roswaenges inzwischen ebenfalls verstorbene Witwe Gertrud

kommt übrigens in dem von

SPIEGEL-TV-Autor Michael Kloft1) gedrehten Dokumentarfilm "Hitler und der Wagner-Clan: Götterdämmerung in Bayreuth" (2002)

im Rahmen historischer Filmdokumente zu Wort → spiegel.de.

Im Jahre 1983 wurde im Wiener Gemeindebezirk Donaustadt1)

die "Rosvaengegasse" nach ihm benannt.

Porträt Helge Roswaenge → Info-Karte

Quelle: Deutsche

Fotothek, (file: df_hauptkatalog_0163374)

Eigentümer/© SLUB Dresden/Deutsche Fotothek

Quelle: www.deutschefotothek.de

Genehmigung zur Veröffentlichung: 30.03.2017

|

|

|

|

|

|

|

|

Helge Roswaenge bei den "Salzburger Festspielen"

(Fremde Links: Wikipedia (deutsch/englisch), whoswho.de, geschichtewiki.wien.gv.at; R = Regie)

|

- 1932, 1939: Belmonte in "Die Entführung aus dem Serail" von

Wolfgang Amadeus Mozart, weitere Besetzung unter anderem

- 1932, 1933, 1938, 1949: Ein Sänger in "Der

Rosenkavalier" von Richard Strauss, weitere Besetzung unter anderem

- 1932, 1933, 1937: Tamino in in "Die Zauberflöte"

von Wolfgang Amadeus Mozart, weitere Besetzung unter anderem

- 1932, 1933: Richard Mayr (Sarastro),

Maria Gerhart (Königin der Nacht),

Lotte Schöne (Pamina),

Karl Hammes (Papageno),

Irene Eisinger (Papagena)

- 1937: Alexander Kipnis (Sarastro),

Júlia Osváth (1906–1994; Königin der Nacht), Jarmila Novotna (Pamina),

Willi Domgraf-Fassbaender (Papageno),

Dora Komarek (Papagena)

(Dirigent: Arturo Toscanini, R: Herbert Graf)

- 1932, 1933: Erscheinung eines Jünglings in "Die

Frau ohne Schatten" von Richard

Strauss (Musik), Hugo

von Hofmannsthal (Libretto),

mit u. a. Franz Völker (Der Kaiser),

Viorica Ursuleac (Die Kaiserin),

Gertrud Rünger (Die Amme)

(Dirigent: Clemens Krauss; R: Lothar Wallerstein)

- 1932, 1933: Hüon von Bordeaux, Herzog von Guienne, in "Oberon" von

Carl Maria von Weber,

mit Lotte Schöne in der Titelpartie

(Dirigent: Bruno Walter; R: Franz Ludwig Hörth)

- 1932: Mitwirkung bei "7. Orchesterkonzert – Clemens Krauss";

Johann Sebastian Bach: Hohe Messe h-Moll für Soli,

Chor, Orchester und Orgel BWV 232 (Dirigent; Clemens Krauss)

- 1932: Mitwirkung bei "3. Domkonzert – Haydn";

Joseph Haydn: Die Schöpfung – Oratorium für Soli, Chor

und Orchester Hob. XXI:2, Text von Gottfried van Swieten (Dirigent: Joseph

Messner)

- 1933: Da-Ud, der Sohn des Altair, in "Die ägyptische Helena" von Richard

Strauss (Musik), Hugo

von Hofmannsthal (Libretto);

Literarische Vorlage: "Helena"

des Euripides;

mit Viorica Ursuleac in der Titelpartie (Dirigent: Clemens Krauss;

R: Lothar Wallerstein)

- 1933: Ein junger Seemann in "Tristan und Isolde" von

Richard

Wagner, mit u. a. Hans Grahl (Tristan),

Dorothea Manski (1891/1895–1957; Isolde), Richard Mayr (König Marke)

(Dirigent: Bruno Walter; R: Otto Erhardt (1888–1971))

- 1933: Mitwirkung bei "4. Orchesterkonzert – Bruno Walter";

Giuseppe Verdi: Messa da Requiem (Dirigent: Bruno Walter)

- 1937, 1938: Florestan in "Fidelio" von

Ludwig van Beethoven, weitere Besetzung unter anderem

- 1937: Mitwirkung bei "5. Festkonzert – Arturo Toscanini";

Giuseppe Verdi: "Te deum" für achtstimmigen Doppelchor und Orchester

aus "Quattro pezzi sacri"/"Messa da Requiem" für vier Solostimmen, Chor und Orchester

(Dirigent: Arturo Toscanini)

- 1937: Mitwirkung bei "7. Festkonzert – Wilhelm Furtwängler";

Ludwig van Beethoven: Symphonie Nr. 9 d-Moll op. 125

(Dirigent: Wilhelm Furtwängler)

- 1938: Mitwirkung bei "6. Festkonzert – Hans

Knappertsbusch;

Ludwig van Beethoven: Symphonie Nr. 9 d-Moll op. 125

(Dirigent: Hans Knappertsbusch)

- 1949: Mitwirkung bei "3. Orchesterkonzert – Herbert von Karajan";

Giuseppe Verdi: Messa da Requiem

für vier Solostimmen,

Chor und Orchester (Dirigent: Herbert von Karajan)

|

|

|