|

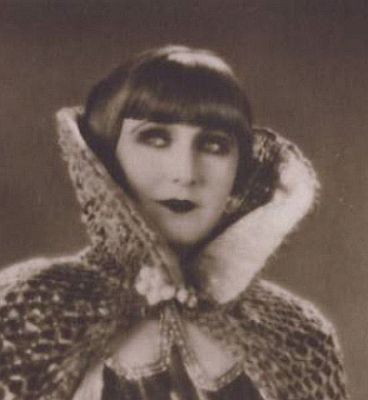

Mitte der 1920er Jahre eroberte mit María Corda (auch Maria Korda)

eine bildhübsche Ungarin auch in Deutschland die noch stumme Leinwand. Am 4. Mai 1898

im damals zur k. u. k. Doppelmonarchie Österreich-Ungarn1)

gehörenden Diemrich1)

(Siebenbürgen, heute: Deva, Rumänien) als Mária Antónia Farkas

geboren, wandte sie sich schon früh der Schauspielerei zu und begann in der Frühphase des Ersten Weltkriegs

am "Budapester Theater"1).

|

|

Kurz nach der Unabhängigkeitserklärung Ungarns

am 31. Oktober 1918 bzw. der Auflösung der österreichisch-ungarischen

Monarchie wandte sich María Corda dem Film zu und avancierte noch unter

ihrem Geburtsnamen rasch zu einer

beliebten Darstellerin. Seit 1919 mit dem ungarischen Filmregisseur

Alexander Korda1) (Sándor Korda; 1893 – 1956) verheiratet,

ging sie mit ihrem Mann nach Wien, wohin dieser nach dem Sturz der Räteregierung1)

im August 1919 geflohen war. Korda baute seine Frau im österreichischen

Stummfilm zum Star auf, in seinem pompösen, zwölf Millionen teuren,

mit rund 400 Statisten ausgestattetem Monumental-Epos "Samson

und Delila"1) (1922), der Geschichte der Entführung

einer Sängerin mit biblischer Parallelhandlung, mimte sie die Doppelrolle der

Delila1) bzw. der Primadonna Julia Sorelva. Franz Herterich1)

(1877 – 1966), Heldendarsteller am Wiener "Burgtheater", gab Delilas Ehemann

und König der Philister Abimelech1) bzw. den die Opernsängerin bewundernden

Großfürsten Andrej Andrewiwitsch, der ungarische Schauspieler Paul Lukas1) (1895 – 1971) den Tenor

Ettore Ricco und der Italiener Alfredo Boccolini1) (1885 – 1956)

den Samson1)

sowie Ernst Arndt den Impresario → filmportal.de.

Foto: María Corda vor 1929

Urheber: Alexander Binder1) (1888 – 1929)

Quelle: Wikimedia

Commons bzw. Wikipedia (Ausschnitt)

Original-Foto der Ross-Karte 1823/1 u.a. bei www.flickr.com;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

|

|

Anschließend drehte María Corda mit Regisseur

Michael Kertész1) die

nach dem Roman "The Moon of Israel" von Henry Rider Haggard realisierte, britisch-österreichische

Produktion "Die Sklavenkönigin"1) (1924), erneut ein Monumentalfilm, in dem

sie als jüdisches Sklavenmädchen

Merapi ("The Moon of Israel") in Erscheinung trat, die sich in den in Prinzen Seti

(Adelqui Migliar, 1891–1956) bzw. Sohn des Pharao Menapta (Adolf Weisse)

verliebt. "Wie auch andere Filme zu dieser Zeit war "Die

Sklavenkönigin" inspiriert durch die "Ägyptomanie", die

weltweit seit dem ersten Fund eines ungeplünderten Pharaonengrabes, jenem

des ägyptischen Pharaos Tutenchamun1), herrschte. Hauptdarstellerin war

dieses Mal nicht die Frau des Regisseurs, wie es in den meisten

vorangegangenen Filmen von Michael Kertész der Fall war.

Da Lucy Doraine

(1898 – 1989) mittlerweile von ihm geschieden war, bekam mit

María Corda ausgerechnet die Frau seines ebenfalls aus Ungarn

stammenden "Konkurrenten" Alexander Korda, der in diesen

Jahren für die konkurrierende "Vita-Film"1) gleichfalls

Monumentalfilme in Wien inszenierte, die Hauptrolle zugesprochen."

notiert Wikipedia.

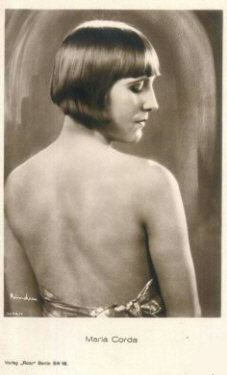

Foto: María Corda Ende der 1920er Jahre

Urheber: Alexander Binder1)

(1888 – 1929)

Quelle: cyranos.ch;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier |

Mit Carmine

Gallones1) Stummfilm "Die letzten Tage von Pompeji" (1925,

"Gli

ultimi giorni di Pompeii") nach dem gleichnamigen

Roman1) von Edward Bulwer-Lytton1)

folgte ein weiterer monumentaler Streifen, in dem Maria Corda als das blinde

Sklavenmädchen Nydia auftauchte, dass sich in den reichen Griechen Glaukus

(Victor Varconi1)) verliebt, der sie dem brutalen Vorbesitzer abgekauft

hat.

Dass die temperamentvolle María Corda in den Streifen jener Jahre

nicht nur auf den Typus der mit großem Gestus leidenden Tragödin abonniert

war, bewies sie als Partnerin von Willy Fritsch in Kordas heiteren

Geschichte "Der Tänzer meiner Frau"1) (1925)

nach dem Boulevardstück "Le Danseur de Madame" von Paul Armont (1874 – 1943) und

Jacques Bousquet (1883 – 1939). Das damalige

Filmplakat bewarb den Film folgendermaßen: "Eine lustige, verwickelte

und interessante Begebenheit aus unserer tanzwütigen Zeit schildert dieser

Film Alexander Kordas, in der die graziöse Maria Corda die Rolle

der von der Tanzwut befallenen jungen Frau spielt, die ihren Gatten durch

die Höllen der Eifersucht hindurchhetzt, bis er schließlich das Einzige

Richtige tut, um seine Frau wieder an sich zu fesseln, indem er ein Opfer

bringt und schleunigst selber tanzen lernt. Die liebenswürdige interessante

Handlung, die erstklassige Darstellung … außer Maria Corda

wirken mit Willy Fritsch, Victor Varconi1),

Lea Seidl1),

Hans Junkermann,

Livio Pavanelli,

Olga Limburg,

Hermann Thimig …: die Photographie von Oertel1)1)

und Paul Lenis1)

geschmackvolle Bauten lassen diesen Film für alle Häuser geeignet

erscheinen. Manuscript Adolf Lantz1) und A. Korda –

Felsom-Film der Ufa."

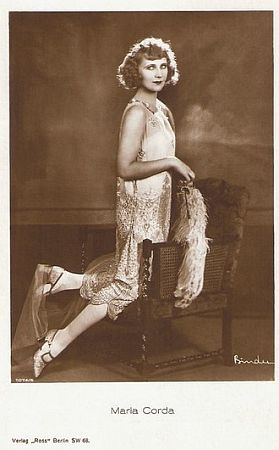

Foto: Maria Corda in den 1920er Jahren

Urheber: Alexander Binder1)

(1888 – 1929)

Quelle: filmstarpostcards.blogspot.com;

Ross-Karte Nr. 1074/6

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

Korda besetzte seine Frau mit einer Hauptrolle ebenfalls in der witzigen Story

"Madame wünscht keine Kinder"1) (1926)

nach dem Roman "Madame ne veut pas d'enfants" von Clément Vautel (1876 – 1954),

wo sie als Tänzerin Elyane bzw. Partnerin von Harry Liedtke auch schon

mal leichtbekleidet das Publikum begeisterte. Die Berliner Wochenzeitung

"Der Montag-Morgen" (4. Jg., Nr. 51) schrieb am

20.12.1926 unter anderem: "Wenn dieser Film hoch gelobt werden darf,

wenn er das beste ist, was an deutscher Produktion dieses Jahr bisher zu

sehen war, so dankt er's zuvörderst dem Manuskriptautor. (…) Herr

Béla Balázs1), zum ersten Mal auf diesem Feld an die Arbeit gesetzt,

hat verstanden, worauf es ankommt. Locker, lustig, mit guten Einfällen,

logisch, bei der Sache bleibend, immer handlungsreich ist sein Buch. (…)

Und zweimal wurde bei der Premiere erlebt, was nie zuvor geschehen war: daß

das Publikum nicht wegen einer Aufnahme klatschte, wegen eines Tricks, wegen

eines schönen Bildes, sondern weil es herzhaft seine Sympathie mit gewissen

Handlungen zum Ausdruck bringen wollte. Es war einverstanden, daß

Harry Liedtke seine vertanzte Maria Corda aus dem Ballokal riß.

Und es war einverstanden, daß er ihr die Hutschachteln zerdepperte."2)

Ein Jahr später kam Kordas Unterhaltungsstreifen "Eine

Dubarry von heute"1) (1927)

in die Lichtspielhäuser, in dem María Corda als hübsche Toinette

erneut Publikum und Kritiker für sich einzunehmen wusste.

Hans Wollenberg1) notierte am 25. Januar 1927 in der

"Lichtbild-Bühne"1) unter anderem "Der Film als Ganzes ist

eine sehr gepflegte, durch, und durch kultivierte Arbeit. Ein

Unterhaltungsfilm, dessen Linie durch seinen noblen Stil, seine brillante

Aufmachung und einen stark bewegten Schluß bestimmt ist. Damit ist das

Entscheidende über Alexander Kordas Regie bereits gesagt. Ohne eine

ausgesprochene oder gar starke Originalität in der Führung und Gestaltung

trifft er durchaus einen europäischen, ja internationalen Ton, ist absolut

sicher im Geschmacklichen und hat einen wesentlichen Instinkt für das

Dekorative und Bildmäßige. In den Revolutionsszenen am Schluß entwickelt

er Tempo und Kraft. (…) Der Film fand im Ufapalast1) die beifällige

Aufnahme, die ein Werk, das mit viel Könnerschaft, Geschmack, erlesenster

Ausstattung und in technischer Vollendung geschaffen ist, verdient."3)

Zu erwähnen ist übrigens, dass auch hier, wie schon in "Der Tänzer

meiner Frau" und "Madame wünscht keine Kinder", die junge,

noch unbekannte

Marlene Dietrich

(1901 – 1992) in einer kleinen Nebenrolle zu sehen war.

Als Alexander Korda 1926 ein Angebot aus Hollywood annahm, verließ das Paar

Europa und María Corda zeigte sich weiter in Produktionen ihres Mannes.

Sie konnte jedoch nur noch in der "Oscar"-nominierten Komödie "Das

Liebesleben der schönen Helena"1) (1927,

"The Private Life of Helen of Troy"), gedreht nach dem Roman von

John Erskine1), noch einmal internationalen Ruhm erwerben. Sie mimte die

schöne Helena1), Lewis Stone1)

(1879 – 1953) deren Ehemann, den König von Sparta Menelaos1) und Ricardo Cortez1)

(1899 – 1977) den trojanischen Königs-Sohn Paris1), der Helena

nach Troja entführt und damit den Trojanischen

Krieg1) auslöst. "Von dem Film

sind nur noch Fragmente mit einer Dauer von 29,5 Minuten im Archiv des

"British

Film Institute" in Form von Filmrollen mit einer Länge von rund

727 Fuß (rund 222 Meter) des Beginns und 1.757 Fuß (rund 536 Meter) vom

Filmende vorhanden, die nicht mehr öffentlich aufgeführt werden."

wird bei Wikipedia vermerkt.

Die Schauspielerin übernahm weitere Hauptrollen in Stummfilmen, mit denen

sie jedoch nicht mehr an ihre früheren Erfolge anknüpfen konnte. Eine

ihrer letzten Arbeiten für den Stummfilm war das Drama "Heilige

oder Dirne"1) (1929) nach dem Bühnenstück

von Georges Ohnet1), wo sie

neben Marcel Vibert (1883 – 1959), Hans Adalbert Schlettow

und Hilde

von Stolz alias Helen Steels (die "Heilige") als die triebhafte Lydia in

Erscheinung trat → Übersicht Stummfilme.

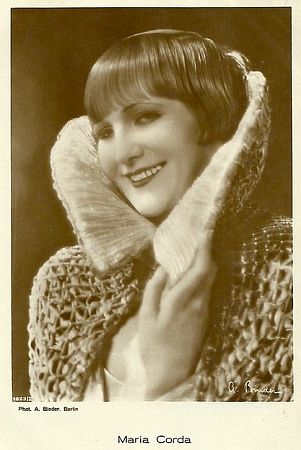

Foto: Maria Corda in den 1920er Jahren

Urheber: Alexander Binder1)

(1888 – 1929)

Quelle: filmstarpostcards.blogspot.com;

Ross-Karte Nr. 1823/2

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

Mit

Beginn des Tonfilms zog sich der gefeierte Star vom Filmgeschäft zurück,

in Hollywood sah sie aufgrund ihrer schlechten englischen Aussprache als

Schauspielerin in den "Talkies" keine Chance. Sie kehrte

zeitweilig nach Europa zurück, lediglich in dem starbesetzten Revuefilm "Die

große Sehnsucht"1) (1930) war sie noch einmal auf der Leinwand zu sehen – und spielte

sich selbst.

Im Jahre 1930 erfolgte die Scheidung von Alexander Korda, der sich ab

Anfang der 1930er Jahre in London niederließ und zu einer der

beherrschenden Persönlichkeiten der britischen Filmindustrie avancierte.

María Corda zog nach New York1) und versuchte sich dort als

Roman-Autorin. Ihre späten Lebensjahre verbrachte sie im Schweizerischen

Gemeinde Thônex1)

in der Nähe von Genf1), wo sie am 15. Februar 19764)

im Alter von 77 Jahren – von der Öffentlichkeit vergessen –

starb.

Aus der Ehe mit Alexander Korda ging der 1921 geborene Sohn Peter

Vincent Korda hervor.

|

|

|

Stummfilme

- 1919–1928: Filme von (Regie) Alexander Korda

- 1919: Se ki, se be (nach einer Vorlage von Avery Hopwood (1882–1928); als Kitty) → IMDb

- 1919: Fehér rózsa (nach dem Roman von Mór Jókai;

als ?) → Wikipedia (englisch),

IMDb

- 1919: Ave Caesar! (als ?) → Wikipedia (englisch)

- 1919: Der Mann mit der Guillotine

/ A 111-es (nach dem Roman "Zimmer 111" von Jenő

Heltai; als Olga / Vera)

→ Wikipedia (englisch)

- 1922: Samson

und Delila. Der Roman einer Opernsängerin (als berühmte

Opernsängerin Julia Sorel / Delila,

Alfredo

Boccolini: als Samson)

→ stummfilm.at,

filmportal.de

- 1923: Das unbekannte Morgen (als

Stella Wood, verheiratet mit dem Astronom Prof. Gordon Manners (Carl

Ebert))

→ stummfilm.at

- 1924: Jedermanns

Frau / Jedermanns Weib (als Blumenverkäuferin Theres Huber)

- 1924: Tragödie im Hause Habsburg

(nach der Vorlage von Vajda Ernő; als die österreichische Adelige Mary

Vetsera,

Geliebte des Kronprinzen Rudolf

von Österreich-Ungarn (Kálmán Zátony (1886–1957)), die gemeinsam mit diesem am

30.

Januar 1889 auf Schloss

Mayerling in den den

Freitod ging)

- 1925: Der Tänzer meiner Frau

(nach dem Boulevardstück "Le Danseur de Madame" von Paul Armont (1874–1943)

und Jacques Bousquet (1883–1939); als Lucille, Gattin von

Edmund Chauvelin (Michael

Varkonyi); Willy

Fritsch

als begnadeter Tänzer Max de Sillery) → filmportal.de

- 1926: Madame wünscht keine Kinder

(nach dem Roman "Madame ne veut pas d'enfants" von Clément Vautel (1876–1954);

als Elyane

Parizot, später verheiratet mit Rechtsanwalt Paul le Barroy (Harry

Liedtke)) →

stummfilm.at,

filmportal.de

- 1927: Eine

Dubarry von heute (nach dem Roman von Lajos Biró

(auch C-Drehbuch); als Toinette)

→ Murnau

Stiftung, marlenedietrich-filme.de,

filmportal.de

- 1927: Das

Liebesleben der schönen Helena / The Private Life of Helen of Troy

(nach dem Roman

"Private Life of Helen of Troy" von John

Erskine; als Helena)

- 1928: Ehebruch – die Tragödie der Giovanna Etti / Love and the Devil

(mit Tonsequenzen; als Giovanna)

→ Wikipedia (englisch)

- 1921: Filme von (Regie) und mit Alfredo De Antoni (1875–1953)

- Totote di Gyp (als ?) → IMDb

- La vita e la commedia (als

?)→ IMDb

- Il sogno d'una notte d'estate a Venezia (als ?) → IMDb

- 1924: Holnap kezdödik az élet (nach dem Roman "Az utrechti diákok" von Viktor Rákosi (1880–1923);

R: Antal Forgács (1881–1930); als Derry, Tochter des Ratsherrn)→ IMDb

- 1924: Die

Sklavenkönigin (UA: Tonfilm-Fassung: 29.07.1932; nach dem

Roman "The Moon of Israel" von

,Henry

Rider Haggard, basierend auf der biblischen Geschichte vom Auszug

aus Ägypten; R: Mihály

Kertész (= Michael Curtiz);

als

das jüdische Sklavenmädchen Merapi, "The Moon of Israel") → filmportal.de

- 1925: L'uomo piů allegro di Vienna (R: Amleto

Palermi; als Katy) → IMDb

- 1925: Die letzten Tage von Pompeji

/ Gli ultimi giorni di Pompeii (nach dem Roman "Die

letzten Tage von Pompeji"

von Edward

Bulwer-Lytton; R: Carmine

Gallone; als das in Glauco (Victor

Varconi) verliebte, blinde Sklavenmädchen Nydia)

→ Wikipedia (englisch)

- 1927: Der Gardeoffizier / Der Leibgardist

(nach dem Theaterstück "A

Testőr" (dt. "Der Leibgardist") von Ferenc

Molnár

R: Robert

Wiene; als die Schauspielerin, Ehefrau des Schauspielers (Alfred

Abel))

- 1927: Der Kampf um den Mann

(R: Hans

Werckmeister; als ?)

- 1928: Dulderin Weib / Tesha

(nach der Vorlage von Marguerite Florence Laura Jarvis alias Gräfin Barcynska (1886–1964);

R: Victor Saville,

Edwin Greenwood (1895–1939);

als die schöne, geheimnisvolle Tänzerin Tesha)

- 1928: Der moderne Casanova

(R: Max

Obal; mit Harry

Liedtke in der Titelrolle; als ?) → IMDb

- 1928/29: Rund

um die Liebe (Kompilationsfilm; Archivmaterial)

- 1929: Heilige oder Dirne.

Nebenbuhlerinnen / Madonna oder Dirne (nach dem Bühnenstück von Georges

Ohnet;

R: Martin

Berger; als die die triebhafte Lydia)

- 1929: Die Konkurrenz platzt

(R: Max

Obal; als Marion Gutmann)

Tonfilm

|

|