| Der unter dem klingenden skandinavischen Namen "Olaf Fjord" bekannt gewordene Schauspieler konnte auf eine nur kurze,

dennoch intensive Filmkarriere zurückblicken. Geboren am 3. August 1897*) als Emilian Maximilian Pouch

bzw. Sohn eines hohen k.u.k-Beamten im österreichischen Graz1), kam er im

Alter von drei Jahren mit seinen Eltern nach Bosnien-Herzegowina1),

wuchs dort in einem Benediktinerkloster

auf und besuchte später ein Gymnasium.

Olaf Fjord behauptet später, seine Eltern

hätten aus ihm einen Geistlichen machen wollen und seine

künstlerischen Neigungen mit Argwohn beobachtet. Die Behauptung entspricht wohl kaum der Wahrheit, da

Fjord in Selbstaussagen die eigene Herkunft als illustre Fabel mit geheimnisvoll exotischer Note

umnebelt, So behauptet er, in Christiania (dem heutigen Oslo1)) geboren, auf dem Balkan aufgewachsen und

als Halbwüchsiger einem Benediktinerkloster entflohen zu sein.**)

|

|

Noch während des 1. Weltkrieges, den er zeitweise als Soldat erlebte,

absolvierte der junge Mann eine Kaufmannslehre und ließ sich

gleichzeitig in Wien gesanglich ausbilden. Im Winter 1917/18 lernte er

dann den dänischen Regisseur Einar Zangenberg1)

(1882 – 1918) kennen, der ihn für die Schauspielerei

bzw. das neue Medium Film begeisterte. Unter dem Künstlernamen

"Olaf Fjord" stieg der attraktive Mann ins Filmgeschäft ein

und spielte vermutlich zunächst in einer Reihe von

Stummfilmproduktionen kleine bis kleinste Parts, die heute nicht mehr

nachweisbar sind. Belegt dagegen ist, dass er mit seiner eigenen "Fjord-Film" einige

kurze Streifen realisierte, in denen er die Hauptrolle spielte und

zudem, wie beispielsweise bei "Paulchen, das Millionenbaby" (1920,

auch "Das Dollarbaby"), unter dem Namen "Olaf van der

Fjord" Regie führte. Die Wiener "Fjord-Film" gründete er 1920

gemeinsam mit Harald Gurschner, dem Sohn des Bildhauers Gustav

Gurschner1) und dessen Gattin Alice

Gurschner1), die sich unter dem Pseudonym "Paul Althof"

als Schriftstellerin und Feuilletonistin betätigte. Nach deren

Novelle entstand der Kurzfilm "Der Graf von Imola" (1920)

→ Werbung/Anzeige

in "Neue Kino-Rundschau"1).

Bald hatte sich Olaf Fjord in der Stummfilmszene etabliert, einen ersten Erfolg

konnte er mit der Titelfigur des legendären Bayernkönigs Ludwig II.1) in Otto Kreislers1) frühen, ambitionierten

Verfilmung des "Ludwig"-Stoffes "Ludwig II." (1921) verbuchen, in dem

heute weithin vergessene Künstler wie Thea Rosenquist1) (Baronesse Tirnau), Eugen Preiß

(Richard Wagner1)) oder

Fjords Schwester Gina Puch-Klitsch (Kaiserin Elisabeth1))

mit tragenden in Erscheinung traten.

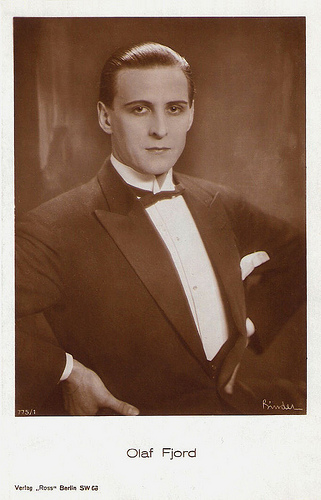

Foto: Olaf Fjord vor 1929

Urheber: Alexander Binder1) (1888 – 1929)

Quelle: Wikimedia

Commons bzw. cyranos.ch;

Ross-Karte Nr. 775/1

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

Fjord tauchte in den Folgejahren in etlichen österreichischen,

französischen und tschechischen Stummfilmproduktionen auf, zeigte sich in Melodramen,

Historiendramen oder Kriminalgeschichten an der Seite von weiblichen

Stars wie Hella Moja,

Agnes Esterhazy,

Olga Tschechowa oder

Lee Parry

mit Haupt- bzw. prägnanten Nebenrollen, verkörperte meist

hochstehende Personen der Gesellschaft, Offiziere, Lebemänner oder

Liebhaber – "gut aussehende junge Männer von Eleganz und düsterer Leidenschaft."

wie CineGraph**)

notiert. Fjord spielt niemals

den netten jungen Mann von nebenan, nie eine wirklich erreichbare Gestalt aus dem

Alltag, sondern stets den verwunschenen Traum eines romantisch schmachtenden Herzens. Um 1924/25 ist er

ein Top-Star des deutschen und österreichischen Unterhaltungskinos, einer der umschwärmtesten Männer des

Films, einer, der das Leben als Star in vollen Zügen genießt und seine enormen Gagen mit ehrlicher Lust

verprasst.**)

In Hans Steinhoffs Krimi "Der Mann, der sich verkauft"1) (1925)

zeigte er sich an der Seite von Nora Gregor

und Vivian Gibson als Achim von Wehrstädt, der

in einen Mord verwickelt wird, in Hubert Moests1)

Adaption "Götz von Berlichingen zubenannt mit der eisernen Hand"1) (1925)

nach dem gleichnamigen Schauspiel1) von

Johann Wolfgang von Goethe1)

mit Eugen Klöpfer als Götz von Berlichingen1)

mimte er als Carl den Sohn des Titelhelden und dessen Gattin Elisabeth (Lucie Höflich).

In Frankreich drehte Fjord mit Regisseur Abel Gance1) das aufwendige

Historien-Epos

"Napoleon"1) (1927,

"Napoléon") und

spielte neben Albert Dieudonné1) als

Napoléon Bonaparte1)

den eher "unter ferner liefen" kleinen Part des jungen Offiziers Horatio Nelson1).

|

Nach den französischen Produktionen "Mon coeur au ralenti" (1928)

und "Madonna im Schlafwagen" (1929, "La madone des

sleepings") nach den gleichnamigen Romanen von Maurice Dekobra1) sowie "Le désir" (1928) trat Fjord

in einem Film in Erscheinung, der international zum Gesprächsthema

werden sollte: "Erotik" (1929, "Erotikon")

hieß das von dem tschechischen Regisseur Gustav Machatý1)

(1901 – 1963) in Szene gesetzte, stimmungsvolle Melodram, in dem Olaf Fjord neben Ita Rina

mit für jene Zeit ungewohnten, intensiven

Liebesszenen zu sehen war. Die Geschichte handelte von der jungen naiven

Bahnwärterstochter Andrea (Ita Rina), die – von dem Verführer George (Olaf Fjord) geschwängert und verlassen – den

vornehmen, sympathischen Jean (Luigi Serventi1)) heiratet. Erst als sie entdeckt, dass sie für den sie inzwischen wieder umwerbenden

George nur eine von vielen ist, erkennt sie ihre wahre Liebe für Jean.3)

Der Streifen, vor allem von der Kirche als "unmoralisch"

angeprangert, wurde von der Kritik hochgelobt und ließ die Kinokassen

klingeln, bei film.at

kann man unter anderem lesen. "Mit einem Minimum an Zwischentiteln fand

Machatý zu einer subtilen Filmsprache, welche die Atmosphäre der Erotik,

Verführung und Begierde durch eine Folge von symbolkräftigen Bildern und Überblendungen erzeugt."

→ Übersicht Stummfilme

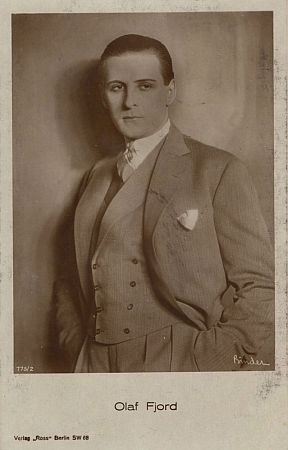

Foto: Olaf Fjord vor 1929

Urheber: Alexander Binder1) (1888 – 1929)

Quelle: virtual-history.com;

Ross-Karte Nr. 775/2

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

Mit Einsetzen des Tonfilms zog sich Fjord mehr und mehr vom

Filmgeschäft zurück, wohl auch deshalb, weil er das bisherige Rollen-Klischee nicht

mehr bedienen wollte. Er selbst beschrieb seine schauspielerische Arbeit bzw.

Ambitionen einmal so: "Der Film ist eine fabelhafte Angelegenheit, wenn man Rollen spielen kann, die einem liegen. Nicht immer

die süßen, kitschigen, verlogenen Himmler und Liebhaber, zu denen man mich so oft und so gern verwendet,

und die jeden künstlerischen Ehrgeiz in meiner Seele töten. Aufgaben, je schwieriger, um so lieber,

starke Rollen, von seelischen Kämpfen getragen, will ich erhalten – Rollen, in denen ich mich entfalten

kann! Dieses heute so oft praktizierte Durchhetzen eines Filmspiels in zwei oder drei Wochen aus

Ersparnisgründen durch das bittere geldliche "Muß" liegt mir nicht; ich kann nichts Oberflächliches

vertragen, denn ich nehme es mit der Filmkunst sehr genau, und die Gestaltung einer Rolle ist für mich

eine sehr ernste Angelegenheit."***)

Nach dem bereits mit Tonverfahren in Frankreich von Raymond Bernard1) gedrehten Melodram "Tarakanova, die falsche Zarentochter" (1930,

"Tarakanova") über das Liebesverhältniss der von Édith Jéhanne1)

dargestellten Fürstin Tarakanowa1) mit dem russischen Offizier

Graf Alexei Grigorjewitsch Orlow1) (Fjord), wurde

er von Richard Oswald

in dem Historienstreifen "1914, die letzten Tage vor dem Weltbrand"1) (1931) als

serbischer Prinzregent Alexander I.1)

besetzt. Danach stand er für Constantin J. Davids1)

Romanze "Kennst Du das Land" (1931) vor der Kamera, in der, obwohl in Italien

hergestellt, überwiegend deutsche Schauspieler/innen wie Hans Adalbert Schlettow,

Eduard von Winterstein, Maria Matray oder

Mary Kid auf der

Besetzungsliste standen, da es sich um die deutschsprachige Version der Produktion

"Terra madre" (Regie: Alessandro Blasetti1)) handelte. Mit den Unterhaltungsstreifen "Kavaliere vom Kurfürstendamm" (1932)

und "Alles um eine Frau. Kameraden"2) (1935; Regie:

Alfred Abel) verabschiedete sich Olaf Fjord als Darsteller von

seinem Publikum. Stattdessen verlegte er sich nun ganz auf die Produktion,

wagte sich nach der bereits mehrfach adaptierten Paul Keller1)-Geschichte "Ferien vom Ich"2) (1934; Regie:

Hans Deppe1))

mit der Verfilmung des berühmten Romans "Pan – Aus Leutnant Glahns Papieren"1) (1894) des norwegischen

Literatur-Nobelpreisträgers Knut Hamsun1) an einen schwierigen Stoff. "Pan"2)

(1937) mit dem Untertitel "Das Schicksal des Leutnants Thomas Glahn" mit

Christian Kayßler1)

in der Titelrolle löst durch seine von Zweifeln und Visionen bestimmte Atmosphäre bei

Goebbels1) und der

"Reichsfilmkammer"1) Beklemmung und Ablehnung aus. Zwar zeichnet Fjord nicht nur als

Produzent, sondern offiziell auch als Regisseur verantwortlich,

doch ist der eigentlich maßgebliche Mann für Buch und Regie der Tscheche

Josef Rovenský1) (der wenige

Wochen nach der Uraufführung verstirbt). Fjord versucht mit dem Trick, sich selbst als Regisseur zu

benennen, für den Film überhaupt noch die Chance zur öffentlichen Zulassung zu erreichen. Goebbels jedoch

untersagt dem ehemaligen Stummfilmstar weitere Betätigungen als Produzent.**) → Übersicht

Tonfilme

Als somit wenig später auch Fjords Plan, den Roman "Gösta Berling"1)

von Selma Lagerlöf1) zu verfilmen, gescheitert war, ging er im Januar 1939 in die USA, wo er eine

Zeitlang lebte und angeblich vorübergehend mit der Tochter eines amerikanischen

Silberbergwerksbesitzers verheiratet gewesen sein soll. Wann Fjord wieder nach

Europa zurückkehrte, ist unbekannt. Der noch nicht einmal 50 Jahre alte,

einstige Publikumsliebling starb – kurz vor Ende des 2. Weltkrieges – am 19. April 1945 in

Wien1). Seine Angehörigen, die in

den Wirren des zu Ende gehenden Krieges in Wien an sein Sterbelager im Hospital

"Göttlicher Heiland" gerufen werden, befremdet nicht, dass sie einen verarmten, sondern einen offenbar

verwahrlost wirkenden, vollbärtigen Mann vorfinden, dessen Anblick kaum noch an den überaus gepflegten,

glamourösen Herzensbrecher von einst erinnert.**)

Sechs seiner sieben Geschwister ergriffen unter dem Familiennamen Pouch

ebenfalls künstlerische Berufe: Bruder Karl Pouch soll ein hoch dekorierter Kammervirtuose am türkischen

Hof gewesen sein, Hermann Pouch gründete als Musiker eine eigene Kapelle. Norbert Pouch trat mit einem Unterhaltungsorchester in Schweden

auf und arbeitete als Komponist unter anderem für Zarah Leander.

Edmund Pouch4) (1892 – ?) trat ab Anfang der

1930er Jahre sporadisch ebenfalls als Schauspieler mit kleinen Parts in

Erscheinung und wirkte unter anderem in Berlin als Radiosprecher. Halbbruder

Oskar Pouché4) stand ebenfalls vor der Filmkamera, konnte aber vor allem in Wien als Betreiber

von Revuebühnen Erfolge verbuchen. Die mit dem Berufskollegen Edi Klitsch4)

(1888 – 1942) verheiratete Schwester Regina war im Wien der 1910er und 1920er Jahre eine populäre Soubrette

und Filmdarstellerin (Gina Puch-Klitsch).**)

Schauspieler Victor Varconi

1) (1891 – 1976) war Fjords Cousin.5)

|

Filme

Stummfilme / Tonfilme

Filmografie bei der Internet Movie Database

sowie

filmportal.de

(Fremde Links: filmportal.de, Wikipedia;

R = Regie, P = Produktion) |

Stummfilme

- 1920: Der Graf von Imola (Kurzfilm nach der Novelle von Alice Gurschner

alias Paul Althof; R: Bozo Miler

(auch Darsteller); als Graf von Imola; auch P) → IMDb

- 1920: Paulchen, das Millionenbaby/ Das Dollarbaby (Kurzfilm

mit Paul Ollop; als ?; auch R/P) → IMDb

- 1920: Die Pendeluhr (Kurzfilm; R: Harald Gurschner (Sohn von

Alice Gurschner);

als ?; auch P) → IMDb

- 1920: Der Herzog von Reichstadt

(R: Hans Otto Löwenstein;

als Herzog von

Reichstadt und Alexander Wronsky) → IMDb

- 1922: Ludwig II.

(R: Otto

Kreisler; als Bayernkönig Ludwig

II.; Wikipedia: "Dieser Film entstand in der zweiten

Jahreshälfte 1921 am Starnberger

See und am Chiemsee

und hatte Olaf Fjord in der Titelrolle sowie erneut

Thea

Rosenquist in einer weiblichen Hauptrolle (Anm,.:

als Baronesse Tirnau). Ludwig II. lief am 24. März 1922

in

Wien an. Die hohen Kosten dieser zum Teil sehr aufwändigen

Inszenierungen konnten kaum eingespielt werden

und brachten Kreisler in finanzielle Bedrängnis.) → Wikipedia (englisch)

- 1922: Napoleon in Schönbrunn (R: ?; mit Rainer Simons

als Napoleon;

als ?) → IMDb

- 1922: Monna Vanna

(nach dem gleichnamigem

Schauspiel von Maurice

Maeterlinck und historischen Abhandlungen

von Niccolò Machiavelli und

Paolo

Giovio;

R: Richard

Eichberg; mit Lee

Parry als Madonna Giovanna,

genannt "Monna Vanna"; als Heerführer Pitellozo Vitelli; Paul

Wegener als Guido Gurlino, Kommandant von Pisa)

→ filmportal.de

- 1923: Der Löwe von Venedig

(R: Paul

Ludwig Stein; als ?)

- 1924: Der Mann um Mitternacht (R: Holger-Madsen

(auch Darsteller); als Helge Bjoernstad,

Hella Moja als Elsa)

→ Wikipedia (englisch)

- 1924: Zwei Menschen (nach dem Roman von Richard

Voß; R: Hanns

Schwarz; als Graf Rocus von Enna;

Agnes

Esterhazy als dessen Geliebte?) → IMDb;

siehe auch Verfilnung 1952

- 1924: Vitus Thavons Generalcoup

(nach dem Roman "Der gestohlene Professor" von Ernst

Klein; R: Emil

Justitz; als ?)

→ Zensurentscheidung

- 1924: Die schönste Frau der Welt

(nach dem Roman von Hugo Bettauer;

R: Richard

Eichberg; mit Lee

Parry;

als Chefredakteur Fred Holm, Neffe und Pflegesohn des Bankiers Henry

Garrick (Livio

Pavanelli))

- 1924: Der Weg zu Gott (R: Franz

Seitz sr,; als ?) → IMDb

- 1925: Die Millionenkompagnie (R: Fred

Sauer; als ?)→ IMDb

- 1925: Ein Lebenskünstler

(nach dem Schauspiel "Lebenskünstler" von Richard Voß;

R: Holger-Madsen;

als ?)

- 1925: Frauen, die nicht lieben dürfen / Frauen, die vom Weg abirren

(R: Geza

von Bolvary; als Gaston Dupont;

Ellen

Kürti als die kleine Putzmacherin bzw, spätere Prostituierte

Yvonne Pallet) → filmportal.de (Foto)

- 1925: Luxusweibchen

(nach dem Roman "Der Fall Moser" von Ola

Alsen; R: Erich

Schönfelder; mit Lee

Parry als

Harriet, verschwendungssüchtige Gattin von Kurt von Randow (Hans

Albers); als Wolfgang Rainer, Modehaus-Besitzer

und Ehemann von Lissy (Lia

Eibenschütz)) → filmportal.de

- 1925: Der Mann, der sich verkauft

(nach einem in der "Berliner

Morgenpost" abgedruckten Roman von Hans Schulze (1876–?);

R: Hans

Steinhoff; als Achim von Wehrstädt, ehemaliger Geliebter

der Schauspielerin Marion de L′Orme (Vivian

Gibson))

→ filmportal.de,

Murnau Stiftung,

stummfilmkonzerte.de

- 1925: Götz von Berlichingen zubenannt mit der eisernen Hand

(nach dem gleichnamigen

Schauspiel von

Johann

Wolfgang von Goethe; R: Hubert

Moest; mit Eugen

Klöpfer als Götz von Berlichingen; als

Carl, Sohn des

Götz von Berlichingen und dessen Gattin Elisabeth (Lucie

Höflich))

- 1926: Wir armen kleinen Mädchen

(R: Karl Otto Krause;

als ?)

- 1926: Ich hatt' einen Kameraden

(R: Conrad

Wiene; als Leutnant Jürgen von Goritz) → www.dhm.de

- 1927: Napoleon

/ Napoléon (Produktion: Frankreich; R: Abel

Gance (auch Rolle des Louis

Saint-Just);

mit Albert

Dieudonné: als Napoleon

Bonaparte; als der junge Horatio

Nelson) → Wikipedia (englisch),

fernsehserien.de

- 1928: Le désir (Produktion: Frankreich; nach dem Roman "Un fruit et puis un

autre fruit" von Lucie Guénot alias

Jean Pommerol (1858–1921);

R: Albert Durec; als Khadour, der junge Mann, der Aïcha (Mary Serta; 1898–1984) liebt)

→ IMDb

- 1928: Mon coeur au ralenti (Produktion: Frankreich; nach dem

Roman von Maurice

Dekobra; R: Marco de Gastyne;

als Prinz Seliman) → Wikipedia (englisch)

- 1928: Madonna im Schlafwagen / La madone des sleepings (Produktion: Frankreich; nach dem Roman von

Maurice Dekobra (auch Darsteller); R: Marco de Gastyne und Maurice Gleize (1898–1974); als Prinz Seliman;

Kurzinfo: Die schöne Lady Diana Winham (Claude

France; 1889?–1928) reist in Luxuszügen durch Europa. Sie besitzt auch

eine Uranmine, an der viele Menschen interessiert sind.)

→ Wikipedia (englisch)

- 1929: Kameradschaftsehe / Kamarádské manzelství

(R: Heinz

Schall, Josef Medeotti-Bohác (1884–1945);

als Walter Brunneck)

- 1929: Das Geständnis der Drei

(nach der Novelle "Der Mord am Karlsbad" von Paul

Rosenhayn (auch Drehbuch);

R: von James

Bauer; als Rechtsanwalt Dr. Fritz Kerkhoff; Hertha

von Walther als Baronin Hertha von Valentini)

- 1929: Indizienbeweis (nach

dem Roman "Vendetta!, or The Story Of One Forgotten" von Marie Corelli;

R: Georg

Jacoby;

als Georges, Bruder von Maria Ferrat (Suzy

Vernon)) → Wikipedia (englisch)

- 1929: Erotik

/ Erotikon (Produktion: Tschechoslowakei;

R: Gustav

Machatý; als George; Ita Rina als Andrea,

Tochter des Streckenwärters (Karel Schleichert; 1885–1940))

→ stummfilm.at,

film.at

- 1930: Dzungle velkomesta (Produktion: Frankreich/Tschechoslowakei; R: Léo Marten (1897–1961),

Marguerite Viel (1894–1976);

als Fedor Fedorovic) → IMDb

Tonfilme

- 1930: Tarakanova

/ Tarakanova (Produktion:

Frankreich; R: Raymond

Bernard;

über Fürstin

Tarakanowa, dargestellt von Édith

Jéhanne, und deren Liebesverhältnis

zu dem russischen Offizier

Graf Alexei

Grigorjewitsch Orlow, gespielt von Olaf Fjord, der 1775 auf Befehl der russischen Zarin

Katharina II. (Paule Andral, 1879–1956) Jelisaweta Alexejewna

Tarakanowa nach Russland entführen sollte;

Orloff und Tarakanova verlieben sich

ineinander…) → Wikipedia (englisch)

- 1931: 1914,

die letzten Tage vor dem Weltbrand

(nach "Die kritischen 39 Tage von Sarajewo bis zum

Weltbrand"

des Historikers Eugen

Fischer-Baling; R: Richard

Oswald; als Kronprinz Alexander

von Serbien)→ filmportal.de

- 1931: Kennst Du das Land / Saltarello – Ein Roman

zweier Menschen (R: Constantin J. David;

deutsche Version der

italienischen Produktion

"Terra Madre" → IMDb;

als Bianchi; Kurzinfo: Ein junger Aristokrat (Hans Adalbert

Schlettow)

kehrt aus der Stadt zurück, um sein Ackerland an einen modernisierenden neuen Besitzer zu verkaufen, und bedroht so das

Wohlergehen der Bauern, die für ihn arbeiten.) → IMDb

- 1932: Kavaliere vom Kurfürstendamm

(R: Romano Mengon (1886–?) als André Carlson, Ehemann von

Elena (Friedl

Haerlin))

- 1934: Ferien vom Ich (nach

dem Roman von Paul

Keller; R; Hans

Deppe; Produktion)

- 1935: Alles um eine

Frau. Kameraden (R: Alfred

Abel; als Henry Durand, ein Tänzer) → IMDb

- 1937: Pan. Das Schicksal des Leutnants Thomas Glahn

(Regie mit Josef Rovenský

sowie Produktion;

nach dem Roman

"Pan – Aus Leutnant Glahns Papieren""von

Knut

Hamsun; mit Christian

Kayßler als Leutnant Thomas Glahn)

|

|