|

Zu seinen vielbeachteten Rollen jener Jahre zählte unter

anderem die Figur des Zaren Nikolaus I.1) in

der Adaption "Otez Sergi"1) (1918, "Vater Sergius")

nach der Kurzgeschichte "Vater Sergej"1)

von Leo Tolstoi1) an der Seite des Stars

bzw. Titelhelden Iwan Mosschuchin (Ivan Mozzhukhin).

Erzählt wird die Geschichte des Prinzen bzw. adeligen

Offiziers Kasatsky (Iwan Mosschuchin), der ins Kloster geht und Mönch wird, nachdem seine Verlobte,

die Gräfin Maria Korotkowa (Wera Dschenejewa),

eine Affäre mit dem Zaren begonnen hat; Regie führten Jakow Protasanow1) – mit ihm arbeitete

er mehrfach zusammen – und Alexander Wolkow1), der zudem für das Drehbuch verantwortlich

zeichnete.

Aufgrund der politischen Wirren bzw. Unruhen nach der russischen Oktoberrevolution1) ging Gaidarow

mit seiner Ehefrau zunächst im November 1920 nach Estland1), wirkte über zwei

Monate am Theater in Reval1)

(heute: Tallinn) und kam dann im März 1921 über Riga1)

(Lettland1)) nach Berlin.

Gemeinsam mit anderen russischen Exil-Künstlern wurde er kurz danach für das

stumme Melodram "Die

Gezeichneten"1) (1922) engagiert, von

Carl Theodor Dreyer1) gedreht nach dem 1912 erschienenen,

komplexen Roman "Elsker hverandre"

des dänischen Schriftstellers Aage Madelung1), mit dem der Autor die

anti-semitischen

Pogrome im vorrevolutionären Russland in den Jahren zwischen 1900 und 1905

thematisiert. Gaidarow überzeugte an der

Seite der Protagonistin Gräfin Polina Piechowska gleich mit der tragenden

Rolle deren zum christlichen Glauben übergetretenen Bruders Jakow Segal

→ filmportal.de.

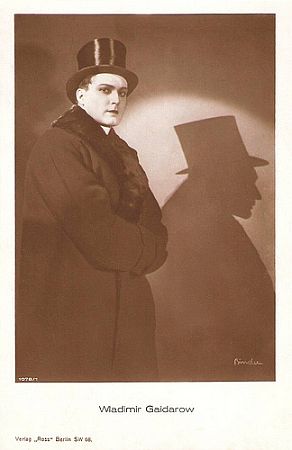

Wladimir Gaidarow vor 1929

Urheber bzw. Nutzungsrechtinhaber: Alexander Binder1) (1888 – 1929)

Quelle: filmstarpostcards.blogspot.com

bzw. www.flickr.com;

Ross-Karte Nr. 1978/1

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

Wenig später betraute ihn Friedrich Wilhelm Murnau1)

in seinem als verschollen geltenden Meisterwerk "Der

brennende Acker"1) (1922) neben Stars wie

Eugen Klöpfer,

Werner Krauß und

Lya de Putti

mit der zentralen Figur des Johannes Rog, Sohn des alten Bauern Rog (Krauß)

bzw. Bruder von Peter (Klöpfer). Wladimir Gaidarow avancierte in kurzer Zeit in Deutschland zum neuen

Leinwand-Idol, machte in Melodramen, Abenteuern und Kriminalgeschichten als "adonishafter Heroe"*)

und "bleichgesichtiger Betörer"**)

Furore. In dem Abenteuer "Der Mann mit der eisernen Maske"1) (1923)

nach dem Roman von Alexandre Dumas d. .1) zeigte er

sich unter der Regie von Max Glass1) mit der Doppelrolle des französischen

Sonnenkönigs Ludwig XIV.1)

und dessen angeblichen Zwillingsbruders Bertrand, der "Mann mit der

eisernen Maske" – unter anderem glänzte Albert Bassermann

als Kardinal Jules Mazarin1). In

Joe Mays1) vierteiligem,

kriminalistischen Gesellschaftsdrama "Tragödie der Liebe"1) (1923) tauchte er

als André Rabatin auf, der unter Mordverdacht gerät und

am Ende der Geschichte bei einem Handgemenge selbst sein Leben verliert.

Filmpionier Joe May hatte den Streifen, "der in der Vollkommenheit alles

bot, was der damalige Entwicklungsstand des Films erforderte"2),

publikumswirksam besetzt, neben Gaidarow und May-Ehefrau Mia May

(Gräfin Manon Moreau) standen unter anderem Emil Jannings

(der brutale Ringkämpfer Ombrade), Erika Glässner

(dessen Geliebte Musette), Ida Wüst

(Madame de la Roquére) und Rudolf Forster (Graf François Moreau) auf der Besetzungsliste,

Film-Debütantin Marlene Dietrich zeigte sich

als Lucie, Freundin des Staatsanwalts (Curt Goetz) ebenfalls mit einem kleinen Part.

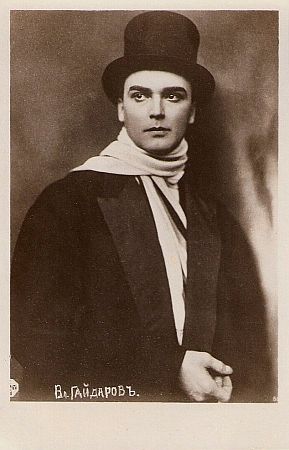

Wladimir Gaidarow zwischen 1915 und 1920

Urheber: Alexander Binder1) (1888 – 1929)

Quelle: Wikimedia

Commons;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

Zum großen Erfolg geriet Manfred Noas1)

zweiteiliges, hochkarätig besetztes Troja1)-Epos "Helena"1) (1923/24),

in dem Gaidarow als strahlender Königssohn Paris1) neben

der bis dahin völlig unbekannten italienischen Stummfilm-Darstellerin Edy Darclea (1895 – ?) als die schöne

Helena1)

und Publikumslieblingen wie Carl de Vogt

(Hektor1)),

Friedrich Ulmer

(Menelaos1)),

Albert Steinrück (König

Priamos1))

oder Adele Sandrock

(dessen Gattin Hekabe1))

begeisterte. Der aufwendige Monumentalfilm, basierend auf Motiven der antiken "Ilias"1)-Sage

des Homer1)

sowie einem Drehbuch von Hans Kyser1), erregte auch durch

spektakuläre Massenszenen Aufsehen, ist heute jedoch nicht mehr als Originalfassung erhalten.

|

Die österreichische Tageszeitung "Neue

Freie Presse"1) notierte in ihrer

Ausgabe vom 7. November 1924 unter anderem: "Dieser Helena-Film

ist eine Großtat. Er ist würdig, auf die feinste Goldwaage der Kritik gelegt

zu werden (…) Wir wollen bloß sagen, daß die dramatische Verdichtung

des epischen Stoffels im allgemeinen recht gut, im ersten, viel freier an die

Ueberlieferung angelehnten Teile besser als im zweiten gelungen ist. Womit man

nicht durchwegs einverstanden sein dürfte ist die Lösung der in solchem

Falle ungemein schwierigen Besetzungsfragen. Der Priamos

Albert Steinrücks ist kaum zu übertreffen. Desgleichen der trojanische

Seher Aisakos1)

Albert Bassermanns.

Auch die niobeske Gestalt der Hekabe ist bei Adele Sandrock in guten

Händen. Für den Paris hätte man gleichfalls schwerlich einen schöneren und

hellenischer wirkenden Darsteller finde können als den so rasch bekannt

gewordenen Wladimir Gaidarow. Aber schon die Helena der ausnehmend

schönen Edy Darclea regt doch ein wenig dazu an, im Gedächtnis Umschau

nach irgendeiner gewiß noch viel zutreffenderen Helena zu suchen. (…)

Dieser Achill1)

des Athleten Carlo Aldini1),

mit Verlaub, so schaut Achill nicht aus. (…) Technisch, photographisch,

regiemäßig steht dieser Film auf kaum zu überbietendem Niveau. Wunderbar

die Visionstechnik im ersten Teil, zumal in dem zum Traume umgedeuteten Urteil

des Paris." → anno.onb.ac.at

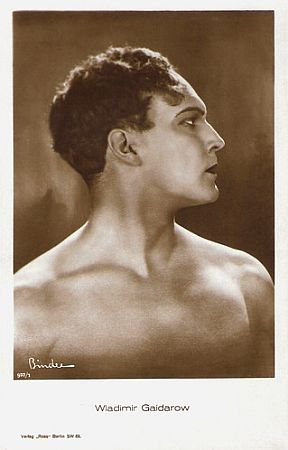

Wladimir Gaidarow ca. 1925/26

Urheber: Alexander Binder1) (1888 – 1929);

Ross-Karte Nr. 977/1

Quelle:

filmstarpostcards.blogspot.com;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier |

|

"Dornenweg einer

Fürstin"1) (1928) hieß das Melodram mit Suzanne Delmas (1901–1984) als Fürstin Ludmilla Woronzowa,

Gaidarow als Student bzw. Exil-Russe Alexander Kolossow und Grigori Chmara1)

als skandalumwitterter, russischer Wanderprediger und Wunderheiler Grigori Rasputin1). Für

Gennaro

Righelli1) mimte er in dem Abenteuer

"Frauenraub

in Marokko"1) (1928) den

Afrikaforscher Fred Morton, der in der Maske des finsteren Arabers Ben Rawak

die verwöhnte und exaltierte amerikanische Dollar-Millionärin Elinor

Clifford (Claire

Rommer) beeindrucken soll. Als dann der reale, schurkische Rawak (Aruth

Wartan1)) auftaucht, kann sich Fred als

heldenhafter Retter beweisen und schließlich das Herz der anspruchsvollen

Amerikanerin gewinnen. Die Wiener Zeitug "Der Tag"1) (01.03.1929, S. 8) meinte unter

anderem: "Wladimir Gaidarow bewegt sich als Wüstensohn wie

aus dem Lexikon geschnitten: schön, edel, romantisch. Und seine

darstellerischen Qualitäten beweisen sich als gediegene. Claire Rommer ist

eine sehr hübsche Amerikanerin … Der Film im ganzen ist an Abwechslung

reich und mit Spannungsstoff bis an den Rand gefüllt." → anno.onb.ac.at

Letzte Arbeit für den Stummfilm war das romantische Ostsee-Abenteuer

um Alkoholschmuggel und Liebe mit dem Titel "Wellen

der Leidenschaft"1) (1930,

auch "Kurs auf die Ehe"/"Kire lained") und seiner Rolle

des Schriftstellers bzw. Journalisten Rex. Mit

dieser deutsch-estnischen Co-Produktion, in der Raimondo van Riel,

Ita Rina und Fritz Greiner zur Besetzung gehörten, lieferte der

Schauspieler mit seiner "Wladimir Gaidarow-Film GmbH" zugleich

sein Regie-Debüt ab → Übersicht Stummfilme.

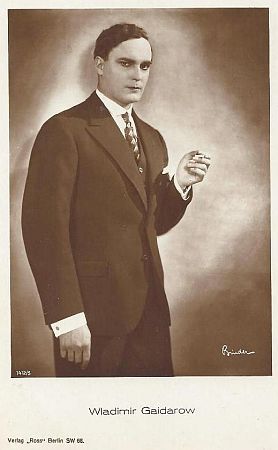

Wladimir Gaidarow ca. 1927/28

Urheber: Alexander Binder1) (1888 – 1929);

Ross-Karte Nr. 1412/5

Quelle: Wikimedia

Commons;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier |

Der Übergang zum Tonfilm gestaltete sich für Gaiderow wegen

mangelnder Sprachkenntnisse in Deutschland problematisch. Er drehte lediglich

noch zwei Filme, trat in Carl Froelichs1),

zur Zeit der

napoleonischen Kriege1) angesiedelten

Historiendrama bzw. Biopic "Luise,

Königin von Preußen"1) (1931) neben

Stummfilmstar Henny Porten

(Königin

Luise1)) als russischer Zar Alexander I.1),

Verbündeter des preußischen Königs bzw. Luises Gemahl Friedrich Wilhelm III.1) (Gustaf Gründgens),

in Erscheinung, beendete dann seine Karriere in Deutschland mit der Hauptrolle

des Violinvirtuosen Mario Orbeliani in James Bauers1) psychologischen

Kriminalfilm "Nachtkolonne" (1932) als Partner bzw.

Film-Ehemann von Olga Tschechowa.

Mit der so genannten Machtergreifung1) der Nationalsozialisten ging Gaidarow 1933 mit seiner

Ehefrau Olga Gsowskaja zurück in die Sowjetunion1) und ließ sich ein Jahr später in Leningrad

(heute: Sankt Petersburg1)) nieder. Hier konzentrierte er sich nach anfänglichen Schwierigkeiten wieder auf seine Arbeit am Theater,

gehörte ab 1938 drei Jahrzehnte lang zum Ensemble des "Puschkin-Theaters"

(heute: "Alexandrinski-Theater"1));

darüber hinaus hielt er mit seiner Frau Lesungen ab und veranstaltete literarische Vorträge.

Nur noch sporadisch ließ er sich vor die Kamera locken, erwähnenswert ist

seine Verkörperung des Generalfeldmarschalls Friedrich Paulus1) in Vladimir Petrovs

(1896 – 1966) zweiteiligem, monumentalen propagandistischen Kriegsdrama "Die Stalingrader Schlacht" (1949,

"Stalingradskaja bitwa") über die Schlacht

von Stalingrad1) mit Aleksei Dikiy (1889 – 1955) als

sowjetischer Diktator Josef Stalin1), für die er 1950 mit dem "Stalinpreis"1)

ausgezeichnet wurde. Den Generalfeldmarschall Paulus hatte er bereits in dem

Biopic "Der Schwur"4) (1946, "Klyatva") dargestellt,

inszeniert von Micheil Tschiaureli1)

mit Michail Gelowani1) als Stalin

und Höhepunkt des filmischen Personenkultes um den kommunistischen Machthaber

→ Übersicht Tonfilme.

Der einstige Stummfilmstar und 1940 als "Volkskünstler der RSFSR"1)

geehrte Schauspieler Wladimir Gaidarow starb am 17. Dezember 1976

im Alter von 83 Jahren in Leningrad (Sowjetunion). Rund zehn Jahre zuvor hatte

er seine Memoiren veröffentlicht.

Seine Ehefrau Olga Wladimirowna Gsowskaja1) war bereits am 2. Juni 1962

78-jährig ebenfalls in Leningrad gestorben.

|

Filme

Stummfilme / Tonfilme

Filmografie bei der Internet Movie Database,

filmportal.de

(Fremde Links: Wikipedia)

|

Stummfilme

- In Russland (Auszug)

- In Deutschland (wenn nicht anders vermerkt)

- 1922: Die

Gezeichneten (nach dem Roman "Elsker hverandre" von Aage

Madelung; R/Drehbuch: Carl

Theodor Dreyer;

als Jakow Segal, Bruder von Hanne-Liebe (Polina Piechowska)) → filmportal.de

- 1922: Der

brennende Acker (R: Friedrich

Wilhelm Murnau; als Johannes, Sohn des alten Bauern Rog (Werner

Krauß),

Bruder von Peter (Eugen

Klöpfer)) → Murnau

Stiftung, filmportal.de

- 1923: Tragödie der Liebe

(R: Joe

May; mit dessen Ehefrau Mia

May als Gräfin Manon Moreau sowie

Emil Jannings

als der brutale Ringkämpfer Ombrade in den Hauptrollen; als André

Rabatin, Geliebter von Manon)

→ filmportal.de,

marlenedietrich-filme.de

- 1923: Der Mann mit der eisernen Maske

(nach dem Roman von Alexandre

Dumas d.Ä.; R: Max

Glass;

als Ludwig XIV. sowie dessen Zwillingsbruder Bertrand, der "Mann mit der eisernen

Maske")

- 1924: Helena

(nach Motiven der "Ilias"

des Homer;

R: Manfred Noa; mit Edy Darclea (1895–?) als die

schöne

Helena; als Paris)

→ film.at,

Fünf-Seen-Filmfestival

- 1924: Liebet das Leben

(R:

Georg Asagaroff; mit Olga

Gsowskaja; als ?) → IMDb

- 1925: Hochstapler wider Willen

(R: Géza von Bolváry; in

einer Doppelrolle; mit Olga Gsowskaja) → IMDb

- 1925: Die Frau von vierzig Jahren (R: Richard

Oswald; mit Diana Karenne

als die Frau; als Er) → IMDb

- 1925: La ronde de nuit (Produktion: Frankreich; R: Marcel Silver (1891–?); als Prinz Laszlo) → IMDb

- 1926: Manon Lescaut

(nach dem Roman "Histoire

de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux" von

Antoine-François Prévost;

R: Arthur

Robison; mit Lya

de Putti als Manon Lescaut; als Chevalier des Grieux)

→ filmportal.de,

marlenedietrich-filme.de

- 1926: Die Flucht in den Zirkus / Verurteilt nach Sibirien – Moskau 1912

(R: Mario

Bonnard, Guido Schamberg

(d. i. Guido

Parisch/Parish); mit Marcella

Albani als Revolutionärin Vera; als Offizier Graf Wladimir

Bobrikoff)

- 1926: Kampf der Geschlechter.

Die Frauen von heute in der Ehe von gestern (R: Heinrich

Brandt; als ?) → IMDb

- 1927: Mitgiftjäger / Le roman d'un jeune homme pauvre (Produktion:

Frankreich; nach der Komödie

"Le roman d'un jeune homme pauvre" von Octave

Feuillet; R: Gaston

Ravel; als Maxime Odiot) → IMDb

- 1927: Die weiße Sklavin

(R: Augusto

Genina; als Ali Enver Bey, Liane

Haid als Lady Mary Watson)

- 1927: Alpenglühen (R: Hanns Beck-Gaden;

als ?) → IMDb

- 1927: Alpentragödie

(nach "Alpentragödie. Roman aus dem Engadin" von Richard

Voß; R: Robert

Land;

als Maler Sivo Courtien, Lucy

Doraine als Gräfin Josette da Rimini)

- 1928: Die Dame mit der Maske

(R: Wilhelm

Thiele; mit Arlette

Marchal in der Titelrolle der verarmten, jungen

Adeligen Doris von Seefeld; als der Exil-Russe Alexander von Illagin)

→ filmportal.de,

Murnau Stiftung

- 1928: Die Frau auf der Folter

(nach dem Theaterstück von Edward Hemmerde (1871–1948) und

Francis Neilson (1867–1961); R: Robert

Wiene; mit Lily

Damita; als ?) → Wikipedia (englisch)

- 1928: Dornenweg einer Fürstin

(R: Nikolai Larin (1888–1944); als Student bzw. Exil-Russe Alexander Kolossow;

Suzanne Delmas (1901–1984) als Fürstin Ludmilla Woronzowa; u. a.

Grigori Chmara

als skandalumwitterter,

russischer Wanderprediger und Wunderheiler Grigori Rasputin)

- 1928: Frauenraub in Marokko

(R: Gennaro

Righelli; als Fred Morton, Claire

Rommer als amerikanische

Dollar-Millionärin Elinor Clifford)

- 1929: Heilige oder Dirne /

Nebenbuhlerinnen / Madonna oder Dirne (nach dem Bühnenstück von Georges

Ohnet;

R: Martin

Berger; mit Maria

Corda als die die triebhafte Lydia; als ?) → IMDb

- 1930: Wellen

der Leidenschaft / Kurs auf die Ehe / Kire lained (Produktion

Estland/Deutschland;

als Schriftsteller und Journalist Rex; auch Regie/Produktion)

Tonfilme

- In Deutschland

- In der Sowjetunion (wenn nicht anders vermerkt)

- 1933: Charlemagne (Produktion Frasnkreich nach der Vorlage

"The Admirable Crichton" von J. M. Barrie;

R: Pierre Colombier (1896–1958); mit Raimu in der Titelrolle; als ?) → IMDb

- 1934: Stepovi pisni (R: Jakow Urinow (1898–1976); als Danila Rogoznyy; mit Olga

Gsowskaja) → IMDb

- 1946: Der Schwur / Klyatva (R: Micheil

Tschiaureli; mit Michail

Gelowani als sowjetischer Diktator Josef

Stalin;

als Generalfeldmarschall Friedrich

Paulus) → filmdienst.de,

Wikipedia (englisch),

IMDb

- 1949: Die Stalingrader Schlacht / Stalingradskaja bitwa (2 Teile über die Schlacht

von Stalingrad;

R: Wladimir Petrow (1896–1966): mit Aleksei Dikiy (1889–1955) als Josef Stalin; als Generalfeldmarschall

Friedrich Paulus) → Wikipedia (englisch),

IMDb

- 1955: Geroi Shipki (Co-Produktion Bulgarien/Sowjetunion über die

Schlacht am

Schipkapass während des

des Russisch-Osmanischen

Krieges 1877/78 und die Rolle der bulgarischen Freiwilligen-Corps;

R: Sergei Wassiljew (1900–1959); als Lord Soulberry)

→ IMDb

- 1968: Bare et liv – historien om Fridtjof Nansen (Co-Produktion

Norwegen/Sowjetunion; R: Sergei Mikaelyan (1923–2016);

mit Knut Wigert als

der berühmte Norweger Fridtjof

Nansen; als ?) → IMDb

- 1969: Oshibka Onore de Balzaka (R: Timofei Lewtschuk (1912–1998); mit

Viktor Chochrjakow (1913–1986) als der

französische Schriftsteller Honoré de Balzac; als General

Bibikov)

→ IMDb

|

|