Seit 1914 bei der von Alexander Chanschonkow

gegründeten Filmgesellschaft "Chanschonkow & Co" unter

Vertrag, stand er meist für Regisseur Jewgeni Bauer vor der Kamera und

spielte Hauptrollen in Streifen wie "Das Leben im Tod" (1914,

"Zizn' v smerti"): Es ist die

phantastische Geschichte einer Amour fou in der Tradition der obsessiven Helden

Edgar Allen Poes1). Dr. René

(Mosschuchin) tötet seine über alles geliebte Frau, um ihre berückende Schönheit für immer zu bewahren.

Ihren einbalsamierten Leichnam bewahrt er in einer Krypta auf. In dieser Rolle des

bis zum Wahnsinn Liebenden fließen zum ersten Mal die berühmt gewordenen

"Mosjukinschen Tränen". Dieses Ausdrucksmittel kultiviert der in den folgenden Jahren zum größten

russischen Stummfilmstar avancierende Akteur und wird es immer wieder virtuos einsetzen. Er verkörpert damit

ein Männerbild, zu dessen stattlicher und eleganter Virilität sich emotionale Tiefe und Weichheit gesellen.*)

Aus der Vielzahl seiner beachtlichen Darstellungen jener Jahre ist unter der

Regie von Jakow Protasanow der deutsche Offizier und besessene Spieler Herman

in "Pique Dame" (1916, "Pikowaja dama") nach der gleichnamigen

Erzählung1) von Alexander

Puschkin1) zu nennen sowie die Titelfigur in der

Verfilmung

"Pater Sergius"1) (1918,

"Otez Sergei") nach der Novelle "Vater Sergej"1)

von Leo Tolstoi1).

Erzählt wird die Geschichte des Prinzen bzw. adeligen

Offiziers Stepan Kassatski (Iwan Mosschuchin), der ins Kloster geht und Mönch wird, nachdem seine Verlobte,

die Gräfin Maria Korotkowa (Wera Dschenejewa),

eine Affäre mit Zar Nikolaus I.1) (Wladimir Gaidarow) begonnen hat.

"Die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Jakow Protasanow wird die produktivste seines Lebens."

notiert difarchiv.deutsches-filminstitut.de

und führt weiter aus: "Unter Protasanow spezialisiert er sich auf jene nervösen und dämonischen Charaktere, jene Figuren mit

heimlichen Leidenschaften und dem Hang zum pathologischen Wahn, die, hin und her gerissen zwischen Pflichterfüllung

und Emotion, für das vorrevolutionäre russische Kino so charakteristisch sind. (…) Die romantischen,

nicht selten vom Teufel besessenen oder verführten Figuren in den

Literaturadaptionen dieser Jahre begründen Mosschuchins Image als ambivalenter Typus. Erzählungen

und Romane Puschkins, Tolstojs und Dostojewskis bestimmen dieses literarisch nobilitierte

Kino."

In seinem Buch "Wie ich Nikolai Stavrogin spielte", das kurz nach dem gleichnamigen,

von Protasanow nach dem Roman "Die

Dämonen"1) von Fjodor Dostojewski1)

inszenierten Film veröffentlicht wurde, beschreibt

Mosschuchin 1915 seine schauspielerische Arbeit:

"Die slawische Seele neigt zum Mystischen und zu unkontrollierten Temperamentsausbrüchen

und stimmt darin immer neu ihr Lied von Hoffnung und Verzweiflung an. Solche komplizierten Dramen der Neurasthenie, die jäh

in Grausamkeit umschlagen können, so schwer von unterdrückter Leidenschaft und mystisch, eignen sich ideal für eine ins

Sadistische spielende Sensibilität."*)

|

Wegen der politischen Wirren bzw. Unruhen nach der russischen

Oktoberrevolution1) verließ Mosschuchin wie viele seiner Künstlerkollegen/-kolleginnen

Sowjetrussland1),

emigrierte über Jalta1) (1918) und Konstantinopel

(heute: Istanbul1),

Türkei) Ende 1919

nach Frankreich und lebte zunächst in Marseille1), dann in

der Hauptstadt Paris1).

Dort konnte er als

Filmschauspieler auch durch seinen "für die Großaufnahmen so charakteristischen, durchdringenden

oder abgründigen Blick"*)

an seinen Star-Ruhm anknüpfen und nannte sich nun "Ivan Mosjoukine". Mit ganz auf den Protagonisten Mosschuchin

zugeschnittenen Produktionen entstanden Kassenschlager wie die von

Alexander Wolkow1) gedrehte Biografie

"Verlöschende Fackel" (1922, "Kean ou Disordre et Genie") nach dem Bühnenstück von

Alexandre Dumas d. Ä.1) über den gefeierten Shakespeare-Darsteller Edmund Kean1) (1787 – 1833).

"Die streng frontal fotografierte Sterbeszene am Ende indes ist Iwan Mosschuchins Meisterstück:

In unerhörter Langsamkeit und winzigen Bewegungen nimmt ein Gesicht Abschied von der Welt,

und der Film bietet das ganze Arsenal von Vorhang, Rahmung und Kreisblende auf, um zum Ende zu kommen.

Film wird zur Gruft, die Blende schließt unerbittlicher als jeder Vorhang. Keans Tod

ist wiederum nur ein letzter Auftritt und alles Theater – ein Schluß, den Greenaway hätte diktieren können."*)

Mit der in Deutschland 1924 mit Jugendverbot belegten melodramatischen

Produktion "Ehegeschichten"1) (1923,

"Le brasier ardent")

lieferte Mosschuchin seine einzige Regie-Arbeit (zusammen mit Alexander Wolkow) ab und mimte einen

Detektiv, der nur als "Z" bekannt war und von einem ältlichen

Ehemann (Nicolas Koline1)) angeheuert wird, um die amourösen Abenteuer seiner

schönen jungen Frau (Nathalie Lissenko1)) aufzudecken.

Iwan Mosschuchin auf einer Fotografie des russisch-amerikanischen

Kameramanns

und Fotografen Jack Freulich (1880 – 1936; → IMDb)

Ross-Karte Nr. 3779/1 (ca. 1928/29)

Quelle: filmstarpostcards.blogspot.com;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

| Nach Hauptrollen in Wolkows Tragikomödie "Schatten, die vorüberziehen" (1924,

"Les ombres qui passent""),

Jean Epsteins1) romantischem, im Orient angesiedelten Abenteuer "Le lion des Mogols" (1924)

sowie in "Die zwei Leben des Mathias Pascal"1) (1926,

"Feu Mathias Pascal"), in Szene gesetzt

von dem für seine avantgardistischen Filme bekannt gewordenen Marcel L'Herbier1)

nach dem Roman "Il fu Mattia Pascal" von Luigi Pirandello1), machte Mosschuchin als

"Michel Strogoff – Der Kurier des Zaren" (1926,

"Michel Strogoff") Furore und gab in dieser von Viktor Tourjansky1) nach

dem Roman "Der

Kurier des Zaren"1)

("Michael Strogoff") von Jules Verne1) realisierten, frühen

Adaption an der Seite von Nathalie Kovanko1) als der jungen

Nadia Fedor einen eindrucksvoll-charismatischen Titelhelden. Der Streifen war 168 Minuten

lang und somit für

Stummfilme eine ungewöhnliche Inszenierung. Die Außenaufnahmen des Films wurden mit einem

riesigen Aufwand in

Lettland1) gedreht. Zu den Massenszenen wurden 4.000 Soldaten und Kavalleristen der lettischen

Armee hinzugezogen, die als Tataren oder Russen die Schlachtszenen, die

Reiterangriffe oder die Belagerungsszenen gestalteten.

Als Sibirische Steppe mussten die flächigen Weiten vor Riga1)

herhalten und die typischen russischen Holzbauten waren in Lettland

als an vielen Stellen ebenfalls vorhanden. Dadurch erhielt der Film eine

durchgehende Authentizität in der bildhaften Umsetzung der szenisch notwendigen Umgebung.

(Quelle: www.j-verne.de mit weiteren Infos zu dem Film)

Iwan Mosschuchin auf einer Fotografie des russisch-amerikanischen

Kameramanns

und Fotografen Jack Freulich (1880 – 1936; → IMDb)

Ross-Karte Nr. 1265/1 (ca. 1927/28)

Quelle: filmstarpostcards.blogspot.com;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

|

Wenig später folgte eine Rolle, die der Russe ebenfalls überzeugend bzw. mit

humorvoller Leichtigkeit zu gestalten wusste: In Alexander Wolkoffs

epischen Biografie

"Casanova"1) (1927) schlüpfte Mosschuchin in das Kostüm des

legendären, venezianischen Frauenhelden Giacomo Casanova1) und spielte an der

Seite von Stars wie der Französin Suzanne Bianchetti1)

(Zarin Katharina die

Große1)), der Kosmopolitin Diana Karenne

(Maria, Herzogin von Lardi) oder der Österreicherin Jenny Jugo

(Thérèse). "Die Rolle des Casanova war maßgeschneidert für Ivan Mosjoukine (…) Er spielt

Casanova als einen Abenteurer à la Douglas Fairbanks, nur mit mehr Esprit,

Ironie und kühler erotischer Ausstrahlung." notiert der

Literaturwissenschaftler Richard Abel in

"French Cinema: The First Wave 1915–1929". Auf dem Höhepunkt seiner schauspielerischen Karriere wagte Mosschuchin – von vielen

als russischer Rudolph Valentino gehandelt – einen Ausflug nach

Hollywood1) und drehte dort mit Regisseur Edward Sloman

(1886 – 1972) bzw. Mary Philbin1) als Partnerin das Kriegs-Melodram "Hingabe" (1927,

"Surrender") nach dem Bühnenstück "Lea Lyon" von Sándor Bródy1), welches

jedoch an den Kinokassen nicht sehr erfolgreich war. Enttäuscht kehrte er nach Europa zurück

und konnte stattdessen in deutschen Stummfilm-Produktionen bei der Berliner

"Greenbaum-Film GmbH" von Jules Greenbaum1) Erfolge feiern.

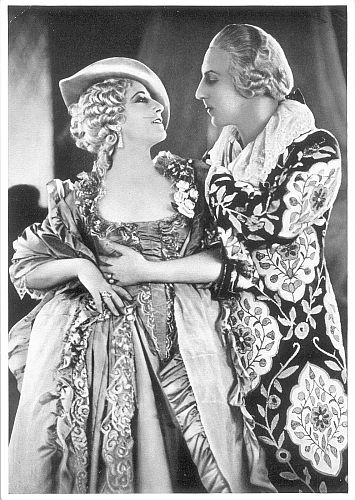

Szene mit Rina de Liguoro1) als

die Corticelli und Iwan Mosschuchin

als Giacomo

Casanova1)

in dem Stummfilm "Casanova"1) (1927),

inszeniert von Alexander Wolkoff1)

Quelle: Deutsche Fotothek, (file: df_pos-2010-a_0000130)

aus

"Vom Werden deutscher Filmkunst/1. Teil: Der stumme Film" von

Dr. Oskar Kalbus1)

(Berlin 1935, S. 62) bzw. Ross-Verlag 1927

© SLUB Dresden/Deutsche Fotothek/Unbekannter Fotograf

Quelle: www.deutschefotothek.de;

Genehmigung zur Veröffentlichung: 30.03.2017

|

Nach der Polit-Satire "Der Präsident"1) (1928),

gedreht von Gennaro Righelli1) nach dem Roman "Der Präsident

von Costa Nuova" von Ludwig von Wohl1),

mit Mosschuchin als der faule Bauer Pepe Torre und unter anderem Suzy Vernon

als Manuela de Valdez, knüpfte er an sein Strogoff-Image an und

stand erneut für Righelli bzw. das nach dem Roman "Rot

und Schwarz"1) von Stendhal1)

entstandene Gesellschaftsdrama "Der geheime Kurier"1) (1928)

vor der Kamera und mimte als Julien Sorel den zeitweiligen Geliebten der Bürgermeisters-Gattin

Madame Thérèse de Rénal (Lil Dagover), die, von ihm

verlassen, Rache nimmt. Ebenfalls 1928 gelangte Wladimir Strijewskis1)

nicht minder dramatische Geschichte "Der Adjutant des Zaren"1) in

die Lichtspielhäuser, mit Carmen Boni

und Mosschuchin in den Hauptrollen eines adeligen, ungleichen Liebespaares. In seinem

vorletzten

Stummfilm "Manolescu"1) (1929) lief Mosschuchin

unter der Regie von Viktor Tourjansky1) noch einmal zur Hochform auf

und glänzte als der rumänische Spieler, Abenteurer und Meisterdieb Georges Manolescu1)

bzw. "König der Hochstapler" neben Brigitte Helm

(die verführerische, skrupellose Cleo), Heinrich George

(deren ruppiger Liebhaber Jack) und Dita Parlo

(Krankenschwester Jeanette).

Sein nächster Film mit der Rolle des Heerführers und Freiheitskämpfers

Hadschi Murat1) in dem Abenteuer "Der weiße Teufel"1) (1930),

inszeniert von Alexander Wolkoff1) nach

der Novelle "Hadschi Murat"1) von

Leo Tolstoi1), wurde bereits mit Tonsequenzen

(z. B. Gewehr- und Kanonenschüsse, Musikeinlagen (Gesang) des Donkosakenchors1))

und einigen Sprachfetzen versehen blieb jedoch über weite Strecken stumm.

Die Resonanz war äußerst positiv, so schrieb die "Lichtbild-Bühne"1)

(Nr. 26, 30.01.1930) unter anderem: "Eine Bombenrolle für Iwan Mosjukin.

Ihm sitzt die Tscherkessen-Uniform unbeschreiblich am straffen Körper, und es

ist ein vollendeter Genuß, wenn er sich auf seinem Schimmel reckt. Ein

Volksheld, wie er im Buche steht. Er hat die Konturen! Im Spiel sind seinen

Mitteln gewiß Grenzen gezogen: aber ein besserer, ein überzeugenderer

Hadschi Murat wird in der Welt nicht zu finden sein. (…) Alexander Wolkoff

hat – eine großartige Regiearbeit bewältigt." In Wiens "Neue Freie Presse"1) urteilte Fritz Frankl zwei Tage nach

der Wiener Premiere in der Ausgabe vom 5. Februar 1930:

"An Mosjukins starke Leistung, nicht nur im Darstellerischen, sondern

auch in der Reitkunst, reiht sich würdig die von Fritz Alberti an, der

Zar Nikolai I.1) weniger als harten Despoten sondern

mehr als Lüstling mit charakteristischen Zügen ausstattet. Die schöne Lil Dagover spielt

eine verführerische Hofdame, Betty Amann1) zeigt sehr graziös sowohl den

Fackel- und Schwertertanz wie auch die Fußspitzentechnik der Petersburger

Ballettschule. Größtes Lob verdienen neben dem Regisseur Wolkoff die Kameramänner

Kurt Courant1)

und Nikolai Toporkoff1), die stimmungsvolle

Landschaften und herrliche Interieurs geschaffen haben, die allein schon den

Film sehenswert machen. Von den Tonuntermalungen sind am schönsten die Lieder

der Donkosaken, deren tiefe Bässe und auffallend hohe Tenorstimmen tadellos

zur Geltung kommen." Und Karlheinz Wendtland meint in seinem Werk "Geliebter

Kintopp"3) der Filme "lebe" im übrigen "von der ungebrochenen

Schauspielkunst Mosjukins". → Übersicht Stummfilme

(Auszug)

Mit Beginn der Tonfilm-Ära zeigten sich für

den Schauspieler erste Sprachprobleme, da sein starker russischer Akzent beim Publikum

kaum Akzeptanz fand. Die Einführung des Tonfilms läßt den Stern des

exilrussischen Schauspielers sinken, der Körperschauspieler Mosjukin kann seine Form der Präsenz nicht mehr ausagieren,

sein Akzent schränkt die Besetzungsmöglichkeiten ein, erlaubt ihm nur Rollen anzunehmen,

in denen das Exotische seiner Sprache eine Bedeutung hat. Zugleich ebbt das Publikumsinteresse am

"Russenfilm" ab, Fremdheit und Exotik werden im Zeichen der

Re-Nationalisierung des Kinos zu Eigenschaften von Nebenfiguren. Und Mosjukin ist keine Figur für den

Bildrand. Sein markantes Profil paßt auch nicht zur Fotogenität, wie sie Hollywood in den dreißiger

Jahren verlangt. Der als französisch-deutsche Koproduktion in zwei Sprachfassungen gedrehte Legionärsfilm "Le Sergeant X"(1931, Regie:

Vladimir Strijewskij1))

deutet mit seinem engen dramaturgischen Schema vom verzichtenden Helden, dessen neue Ordnung der

formierte Männerbund wird, den Rückzug eines Stars an – eine ungewöhnliche Position für den Darsteller

des strahlenden Casanova, der er noch vier Jahre vorher war.*)

Bis zu seinem frühen Tod wirkte Mosschuchin noch in einigen Tonfilm-Remakes seiner großen französischen Erfolge

mit, letztmalig trat er mit der Nebenrolle eines Offiziers in Jacques de Baroncellis1)

Melodram "Nitschewo" (1936, "Nitchevo") neben den

Hauptakteuren Harry Baur1),

Marcelle Chantal1) und

George Rigaud1)

auf der Leinwand in Erscheinung → Übersicht Tonfilme.

Der einst so strahlende Stummfilmstar

Iwan Mosschuchin, ein Virtuose der Stummfilmkunst und

einer der markantesten und nuanciertesten Schauspieler des europäischen Kinos*),

starb völlig verarmt am 18. Januar 1939

im Alter von nur 49 Jahren in einem Krankenhaus im französischen Neuilly-sur-Seine1)

an den Folgen einer Tuberkulose-Erkrankung. Die letzte Ruhe fand er auf dem

"Russischen Friedhof"1)

("Cimetière russe") im Pariser Vorort Sainte-Geneviève-des-Bois1); auf

dem dortigen Grabstein wird als Geburtsdatum allerdings der 26. September 1887

(Julianische

Kalender1)), als Sterbetag der 17. Januar angegeben → Foto

der Grabstelle bei Wikimedia Commons

sowie knerger.de.

Mosschuchin, dem man zahlreiche Liebesaffären nachgesagte, war in erster Ehe mit

der ebenfalls aus Russland emigrierten, populären

Stummfilm-Darstellerin Nathalie Lissenko1)

(auch: Natalya Lyssenko; 1886 – 1969) verheiratet, mit der er mehrfach (unter anderem bereits 1918 in "Otez Sergei")

vor der Kamera stand. Seine

zweite Ehefrau war die dänische Schauspielerin Agnes Petersen1) (Agnes Petersen-Mozzuchinowa; 1904 – 1973)

→ Foto bei cyranos.ch.

Der Mime "bezeichnete sich gerne als von Tscherkessen1) abstammend, was

sich nicht erhärten lässt. Der litauisch-französische Erfolgsschriftsteller der 1960/70er Jahre

Romain Gary1) bezeichnete

Mosschuchin zeitlebens als seinen Vater, was auf jeden Fall fabuliert ist, wie das meiste, was Gary

zu seiner Vita zum besten gab."3)

|

Filme

Stummfilme / Tonfilme

Filmografie bei der Internet Movie Database

sowie filmportal.de

(Fremde Links: Wikipedia, filmportal.de; R = Regie)

|

Stummfilme (Auszug)

- Produktionen in Russland

- 1911: Die Verteidigung von Sewastopol / Oborona Sevastopolya (über die Belagerung

von Sewastopol

während des Krimkrieges

1854 bis 1855; R: Alexander

Chanschonkow, Vasily Goncharov (1861–1915);

als Vizeadmiral Wladimir

Alexejewitsch Kornilow)

→ Wikipedia (englisch),

IMDb

- 1911: Die Kreuzersonate / Kreytserova sonata (nach der gleichnamigen

Novelle von Leo Tolstoi;

R: Pjotr Iwanowitsch Tschardynin (auch Darsteller); als Geiger Gregor

Tuchatschewsky) → IMDb

- 1913: Die Brüder / Bratya Razboiniki (R: Vasily Goncharov (1861–1915);

als einer der Brüder;

Kurzinfo: Eine Gruppe von Banditen treibt ihr Unwesen an den Ufern der Wolga. Einer von ihnen erzählt

die Geschichte von sich und seinem Bruder.) → IMDb

- 1913: Grausame Rache / Strashnaya mest (nach der Erzählung

"Furchtbare

Rache" von Nikolai Gogol;

R: Władysław

Starewicz; als ?) → IMDb

- 1913: Das Haus in Kolomna / Domik v Kolomne (nach der Verserzählung "Das Häuschen in Kolomna"

von Alexander

Pushkin; R: Pjotr

Iwanowitsch Tschardynin; als der Garde-Offizier; Kurzinfo: Die hübsche junge

Parascha (Sofya Goslavskaya; 1890–1979) lebt bei ihrer verwitweten Mutter (Praskovya Maksimova). Parascha

erledigt fleißig viele Aufgaben im Haushalt, aber sie flirtet auch gerne mit den Wachleuten, die an ihrem Fenster

vorbeigehen, und sie hat einen besonderen Favoriten. Eines Tages bittet Paraschas Mutter sie, einen Koch

zu engagieren, und zwar so günstig wie möglich. Parasha und ihr Freund sehen bald einen Weg, diese Situation

zu ihrem Vorteil zu nutzen.)→ IMDb

- 1913: Noch pered Rozhdestvom (nach der Erzählung "Die

Nacht vor Weihnachten" von Nikolai

Gogol;

R: Władysław

Starewicz; als der Teufel) → Wikipedia (englisch)

- 1913: Sarahs

Lied / Gore Sarri (Kurz-Spielfilm; R: Aleksander Arkatov (1890–1961); als Isaak)

- 1913: Onkels Appartement / Djadjushkina Kvartira (Kurz-Spielfilm;

R: Jewgeni

Franzewitsch Bauer,

Pjotr

Iwanowitsch Tschardynin; als Coco; Kurzinfo: Der Film erzählt von einem Mann namens Coco, der

beschließt, die Wohnung seines Onkels zu vermieten, wodurch sich herausstellt, dass in

dieser Wohnung

bereits völlig unterschiedliche Menschen leben.)→ IMDb

- 1914: Die Frau von Morgen / Zhenshchina zavtrashevo dnya (R: Pjotr Iwanowitsch Tschardynin; als Nikolay,

Verlobter der erfolgreichen Frauenärztin Nora Betskay (Vera Jureneva); Kurzinfo:

"Die Frau von morgen" mit

der großartigen Vera Jureneva (1876–1962) ist eine erfolgreiche und engagierte Frauenärztin, die auch nach Wien

zu einem feministischen Kongress reist und dort einen Vortrag über die Gleichberechtigung der Frau hält.

"Der Triumphtag der Frau wird hoffentlich schon bald kommen, Frauen und Männer sollten gleiche Rechte

haben, weil sie gleicherweise Menschen sind". Im Wartezimmer weist sie sich vordrängelnde Bürgerinnen

in ihre Schranken. Ihr Verlobter fühlt sich vernachlässigt und beginnt ein Verhältnis mit einer Kellnerin.

Ein Kind wird geboren und die Ärztin Nora entdeckt am Bett der schwerkranken Wöchnerin die Wahrheit

und rettet die Kindsmutter.

(Quelle: www.dhm.de)

→ IMDb

- 1914: Nach dem Tode / Zhizn v smerti (R: Jewgeni

Bauer; als Dr. René) → IMDb

- 1914: Chrysanthemen / Krizantemy (R: Pjotr Iwanowitsch

Tschardynin; als der in die Ballerina

Vera Nevolina (Vera Karalli)

verliebte, hochverschuldete Wladimir) → Wikipedia (englisch),

IMDb

- 1915: Ruslan und Ludmilla / Ruslan i Lyudmila (R: Władysław

Starewicz; nach dem Vers-Märchen

"Ruslan

und Ljudmila" von Alexander

Puschkin; als Fürst Ruslan) → IMDb

- 1915: Nikolaj Stavrogin / Nikolay Stavrogin (nach dem Roman

"Die

Dämonen" von Fjodor

Dostojewski;

R: Jakow

Protasanow;

als Nikolai Stawrogin) → IMDb

- 1915: Natascha Rostova (frei nach dem Roman "Krieg

und Frieden" von Leo

Tolstoi; R: Pjotr Iwanowitsch Tschardynin;

mit (Vera Karalli)

in der Titelrolle der Natascha Rostow; als ?) → IMDb

- 1916: Pique Dame / Pikovaya dama (nach der gleichnamigen

Erzählung von Alexander

Puschkin;

R: Jakow Protasanow; als der junge Pionieroffizier

Hermann) → Wikipedia (englisch)

- 1917: Andrey Kozhukhov (nach einer Vorlage des russischen Revolutionärs

Sergei Michailowitsch Krawtschinski;

R: Jakow Protasanow; als Andrey Kozhukhov) → IMDb

- 1917: Der triumphierende Satan / Satana likuyushchiy (R: Jakow

Protasanow; als Pastor Talnoks sowie dessen

Sohn Sandro; Kurzinfo: Pastor Talnoks kämpft vehement gegen

die Versuchungen des Lebens an, doch

er selbst wird Opfer dieser Versuchungen. In seinem Haus erscheint Satan (Aleksandr Chabrov,

1888–1935) und

treibt den Protagonisten zu kriminellen Handlungen und schließlich in

den Wahnsinn) → IMDb

- 1918: Pater

Sergius / Otez Sergi (nach der Erzählung "Vater

Sergej" von Leo

Tolstoi; R: Jakow

Protasanow;

als Fürst Stepan Kassatski, später der asketische Einsiedler Pater

Sergius)

- Produktionen in Frankreich

- 1920: Ein beunruhigendes Abenteuer / L'angoissante aventure (R: Jakow Protasanow;

als Henri de Granier;

auch Mitarbeit am Drehbuch; Kurzinfo: Der Marquis de Granier möchte, dass sein Sohn

Charles (Dimitri

Buchowetzki) seine derzeitige Geliebte für eine respektable Ehe

verlässt. Sein jüngerer Bruder

Octave (Alexandre Colas) versucht zu helfen, aber Yvonne Lelys (Nathalie

Lissenko) betrügt ihn und er verlässt

beinahe seine Familie für die Tänzerin. Er folgt ihr sogar nach Konstantinopel. Er schläft ein, während er seinem

Vater schreibt, und träumt davon, dass er ein Filmschauspieler sei, der sich aus Armut in das Haus seines Vaters

schleicht, um ihn auszurauben. Als sein Vater ihn erwischt, tötet er ihn. Zum Glück war alles ein Traum.

Anmerkung: Der Film wurde während der Reise von Jakow Protasanow und seiner Truppe nach Frankreich,

während Zwischenstopps gedreht und in Paris fertiggestellt.) → IMDb

- 1921: Justice d'abord (R: Jakow Protasanow;

Remake von "Prokuror" (1917); als ?;

Kurzinfo: Im Mittelpunkt des Melodrams steht ein schicksalhaftes Missverständnis zwischen zwei Liebenden.)

→ IMDb

- 1922: Tempêtes (R: Robert Boudrioz (1887–1949); als Henri;

Kurzinfo: Häusliches Drama

über eine

Frau (Nathalie Lissenko), die ihre Vergangenheit vor dem Mann verbirgt, den sie heiratet. Der Vater

ihres Kindes kehrt zurück und erpresst sie. Der Ehemann erfährt die Wahrheit.

der Rivale wird von der Polizei

gesucht und schützt sich, indem er sich dess Kindes bemächtigt. Er wird schließlich gefangen genommen,

tötet sich jedoch selbst, das Kind wird gerettet.) → IMDb

- 1922: Kean / Kean ou Desordre et Genie (nach dem Theaterstück

"Kean, ou désordre et génie"

von Alexandre Dumas d. Ä.; R:

Alexander

Wolkow; als der gefeierte Theaterschauspieler Edmund Kean)

→ IMDb

- 1922: Das geheimnisvolle Haus / La maison du mystère (nach einem Roman von Jules Mary (1851–1922);

R: Alexander Wolkow; als Textilmagnat Julien Villandrit, Eigentümer des Anwesens "Les Basses-Bruyères" und

Ehemann von Régine (Hélène Darly; 1900–1994), Eltern von Christiane (Francine Mussey; 1897–1933);

Charles Vanel

als Juliens intriganter

Rivale bzw. Jugendrfreund Henri Corradin; auch Drehbuch mit Alexander Wolkow)

→ stummfilm.at,

film.at,

Wikipedia (englisch)

- 1923: Ehegeschichten / Le brasier

ardent (als Zed, der Detektiv; auch Regie mit Alexander

Wolkow sowie Drehbuch;

Nathalie

Lissenko als die Ehefrau, Nikolai

Kolin als der Ehemann) → stummfilm.at

- 1924: Schatten, die vorüberziehen / Les ombres qui passent (R: Alexander Wolkow; als Louis Barclay;

Kurzinfo: Eine

Erbschaft führt einen Mann, der mit seiner liebevollen Gattin (Andrée Brabant; 1901–1989) sowie

seinem Vater (Henry

Krauss) glücklich auf dem Land lebte, nach Paris. Dort lässt ihn das weltliche Leben seine

Frau und sein bisheriges Leben vergessen. Zwei von seinem Vermögen angezogene Gauner bringen ihn dazu, eine

schöne und geheimnisvolle Frau (Nathalie Lissenko) kennenzulernen, in die er sich verliebt.)

→ IMDb

- 1924: Le lion des Mogols (R: Jean

Epstein; als Prinz Roundghito-Sing, Nathalie Lissenko als

Filmstar Anna)

→ stummfilm.at,

Wikipedia (englisch)

- 1926: Die zwei Leben des Mathias Pascal

/ Feu Mathias Pascal (nach dem Roman "Il fu Mattia

Pascal" von

Luigi

Pirandello; R: Marcel

L’Herbier; als Mathias Pascal) → prisma.de

- 1926: Michel Strogoff – Der Kurier des Zaren /

Michel Strogoff (nach dem Roman "Der

Kurier des Zaren";

("Michael Strogoff") von Jules

Verne; R: Viktor

Tourjansky; als Michael Strogoff) → Wikipedia (englisch)

sowie

die "Jules

Verne"-Seite von Andreas Fehrmann

- 1927: Casanova

/ Casanova (R: Alexander

Wolkoff; als Giacomo

Casanova; auch Drehbuch mit Norbert Falk

und Alexander Wolkoff)

- Weitere Produktionen (P = Produktion)

Tonfilme (Produktion: Frankreich)

- 1932: Sergeant X – Das Geheimnis des Fremdenlegionärs

/ Le sergent X (R: Wladimir

Strijewski;

als Jean Renault;

Kurzinfo: Die Ehefrau eines Armeeoffiziers heiratet erneut, nachdem sie glaubt, ihr russischer

Ehemann sei im

Kampf gefallen. Als dieser jedoch lebend zurückkehrt, meldet

er sich lieber bei der Fremdenlegion,

um das neue

Glück seiner einstigen Gattin nicht zu stören.) → Wikipedia (englisch),

Zensurentscheidung

- 1933: La mille et deuxième nuit (R: Alexander

Wolkow; als Prinz Tahar; Kurzinfo: Ein arabischer Prinz

gerät in

eine Gruppe Rebellen und zieht den Zorn eines widerwärtigen

Sultans

(Gaston Modot) auf sich, mit dessen

Ehefrau (Tania Fédor; 1905–1985) er zudem ein Verhältnis hat.) → IMDb

- 1934: Les amours de Casanova / Casanova (R: René Barberis (1886–1959); als

Giacomo

Casanova) → Wikipedia (englisch)

- 1934: Karneval des Lebens / L'enfant du carnaval (R: Alexander

Wolkow; als Henri Strogonoff; auch Drehbuch

mit Jean

Sablon) → IMDb

- 1936: Nitschewo / Nitchevo (R: Jacques

de Baroncelli; als Offizier Meuter; Kurzinfo: Der Kommandant

(Harry

Baur)

des U-Boots "Nitchevo" verdächtigt seine Frau Thérèse (Marcelle

Chantal) der Untreue, als sie sich an den 2. Offizier

Hervé de Kergoët (Georges

Rigaud) wendet. Dieser soll ihr helfen, ihren einstigen Freund, den Waffenhändler

Sarak (Jean-Max; 1895–1970)), auszuschalten. der sie wegen ihrer bewegten Vergangenheit erpresst.)

→ Wikipedia (englisch),

IMDb

|

|