Die Tänzerin und Stummfilmdarstellerin Olga Desmond machte nicht so sehr

auf der Leinwand Furore als vielmehr auf der Bühne, wo sie bereits als

17-Jährige mit ihrem Nackttanz für Skandale sorgte und später als "Preußens nackte Venus"

bezeichnet wurde.

Am 2. November 1890 im ostpreußischen Allenstein1) (heute: Olsztyn, Polen) als Olga Antonie Sellin

und eines von 14 Kindern des Buchbinders/Buchdruckers Otto Sellin in

bescheidene Verhältnisse hineingeboren,

verbrachte sie etwa ab ihrem 10. Lebensjahr nach dem Umzug der Familie ihre

Kindheit und Jugend in Berlin-Kreuzberg1). Schon früh zog es sie zur

Bühne, besuchte "Marie-Seebach-Schule" des "Königlichen

Schauspielhauses"1)

und verdiente sich das dafür nowendige Geld als Modell

für Berliner Künstler und Maler, unter anderem für den Bildhauer

Reinhold Begas1).

1907 schloss sich Olga der Varieté-Truppe "The Seldoms" des Athleten/Managers Adolf Salge

an und trat während ihres neunmonatigen Gastspiels im

"London Pavillon" als "lebender Marmor" in plastischen Darstellungen

wie "Das Weib oder die Vase" oder "Die badende Psyche"

auf. Unter der weißen Schminke der vermeintlichen Marmorstatue,

die in ihren klassischen Posen die Antike symbolisierte,

verbarg sich nichts anderes als der nackte Körper der sechzehnjährigen Olga Antonie.*)

Foto: Olga Desmond vor 1929

Urheber: Alexander Binder1)

(1888 – 1929)

Quelle: Wikipedia;

Photochemie-Karte 1479;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

|

Zurück in Berlin – sie nannte sich nun "Olga Desmond" – gehörte sie zu den

Gründungsmitgliedern der von Karl Vanselow1)

initiierten "Vereinigung für ideale Kultur" und gab Vorstellungen, in denen

sie lebende Bilder nach antiken Vorbildern nachstellte. Diese sogenannten

"Schönheits-Abende" wurden ab 1908 mehrfach verboten, da die Darsteller

in der Regel nackt oder mit Körperfarbe bemalt posierten.

Im Frühjahr 1908 fanden die Auftritte noch in kleinen Salons statt,

bereits einige Zeit später füllten ihre Darstellungen den "Mozartsaal" des

"Neuen Schauspielhauses" am Berliner

Nollendorfplatz1). Die Medien schwärmten

"vom Anblick des herrlichen Ebenmaßes ihrer Glieder", und von der männlichen Kritik derart ermutigt,

wagte sie eines Abends den Schleiertanz, und ersetzte schon wenig später den Schleier durch einen ebenso schmalen

wie wagemutigen Metallgürtel. Die Eintrittskarten

"gingen bei Wertheim1) wie warme Semmeln über die Theke".*)

|

|

1909 kam es im Berliner "Wintergarten"1)

zu einem Eklat, der sogar den Preußischen Landtag1) beschäftigte. Im Januar 1909 debattiert das Preußische

Abgeordnetenhaus über den Fall. Der Zentrumsabgeordnete1)

Hermann Roeren1), Mitbegründer des

"Kölner Männervereins zur Bekämpfung der öffentlichen

Unsittlichkeit", nennt die Desmond ein "nacktes Frauenzimmer in ihrer

Schamlosigkeit" und macht sie für "eine Verrohung und Verwilderung der

Sitten" verantwortlich. Der preußische Innenminister Friedrich von Moltke1) verbietet weitere Auftritte

ohne Kostüm. Desmond tanzt fortan in sogenannten

"Nacktkostümen", eingehüllt in Gaze-Schleier.**)

Olga Desmond erreichte nicht nur in Berlin eine ungeheure Popularität, gehörte zu den bestbezahlten

Unterhaltungskünstlerinnen jener Jahre und

avancierte zu einer europäischen Berühmtheit. Zahlreiche

Gastspiele führten sie bis 1914 durch Deutschland und Österreich – unter

anderem trat sie 1908 und 1909 im Wiener Varieté "Apollo"1) auf –,

darüber hinaus feierte sie in Budapest, St. Petersburg, London und New York Triumphe.

Sie gründete eine "Schule für Körperkultur, Tanz,

Gymnastik", vermarktete ihren Star-Status mit eigens kreierten

Schönheitsprodukten wie einer Creme gegen Sommersprossen und publizierte das

Buch "Rhythmographik. Tanznotenschrift als Grundlage zum Selbststudium

des Tanzes" (1919).

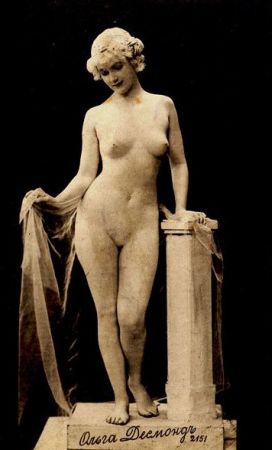

Foto: Olga Desmond als lebende Marmor-Skulptur,

vermutlich 1908 in St. Petersburg

Urheber: Unbekannt; alte russische Postkarte

Quelle: Wikipedia

bzw. Wikimedia Commons;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

Ab 1915 trat Olga Desmond auch auf der stummen Leinwand in Erscheinung und

drehte zunächst einige Filme bei der Produktionsfirma von Heinrich Bolten-Baeckers1),

die eine kurzlebige "Olga Desmond-Serie" mit der Tänzerin auflegte. Sie

zeigte sich in dem kurzen Streifen "Seifenblasen" (1915) und in

"Die

Grille"1) (1917) mit Carl Auen, in "Nocturno"1) (1915), "Lisa, die Zigarettenmacherin" (1915)

und "Postkarten-Modell"1) (1917) mit

Leo Peukert. Bis 1919 realisierten verschiedene Regisseure

weitere Stummfilme mit dem

skandalumwitterten Bühnenstar, unter anderem spielte sie mit dem noch

unbekannten Hans Albers in dem Melodram "Der Mut zur Sünde" (1919)

oder lockte die Zuschauer mit dem kassenträchtigen Titel "Göttin, Dirne und Weib" (1919) in die Lichtspielhäuser.

Einen zu jener Zeit vielbeachteten Auftritt hatte sie in dem von Hans Neumann1)

nach einer altfriesischen Sage und der gleichnamigen

Oper1) von Richard Wagner1) in Szene gesetzten, ambitionierten, heute vergessenen

Melodram "Der fliegende Holländer"1) (1918/19),

wo sie mit der Hauptrolle der Senta, Tochter des Kaufmanns Daland in Erscheinung

trat, der Opernsänger Guido Schützendorf1)

mimte den fluchbeladenen Kapitän Jan van der Straaten → Übersicht Stummfilme.

Foto: Olga Desmond vor 1929

Urheber: Alexander Binder1)

(1888 – 1929)

Quelle: www.cyranos.ch;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

|

Nach ihrem eher kurzen Ausflug ins Filmgeschäft, konzentrierte sich Olga Desmond ausschließlich

auf ihre künstlerische Arbeit auf der Bühne, gab Tanzabende

unter anderem in Warschau1),

Breslau1) und

Kattowitz1).

Darüber hinaus betätigte

sie sich als Tanzlehrerin, zu ihren bekanntesten Schülerinnen gehörte Herta Feist1) (1886 – 1990),

späteres Mitglied der Truppe des

ungarischen Tänzers, Choreografen und Tanztheoretikers Rudolf von Laban1) (1879 – 1958).

Ab Mitte/Ende der 1920er Jahre ließ der Ruhm von Olga Desmond merklich nach, ihr statuarischer Tanzstil galt

inzwischen als veraltet bzw. Tanz-Ikonen wie Anita Berber,

Valeska Gert oder

Mary Wigman1)

eroberten mit ihrem neuen Ausdruckstanz die Bühnen.

Aufgrund der rassistischen Politik des NS-Regimes

bekam Olga Desmond zunehmend auch privat Probleme, nach ihrer ersten, 1917 geschiedenen Ehe mit

einem ungarischen Großgrundbesitzer hatte sie 1920 den Textilunternehmer Georg Pieck

(† 1958) geheiratet, der

wegen seiner jüdischen Abstammung 1942 in ein Konzentrationslager

deportiert wurde, von dort jedoch ins Ausland fliehen konnte. Die Ehe

existierte zu dieser Zeit nur noch auf dem Papier, Olga Desmond

blieb in Berlin und führte in der Nähe eines Theaters das Atelier für

Bühnenausstattung ihres Mannes weiter – ihre Karriere als Künstlerin endete

somit abrupt.

Olga Desmond ca. 1918 auf einer Fotografie

von Nicola

Perscheid1) (1864 – 1930)

Quelle: Wikimedia

Commons

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

Nach Kriegende schlug sich der einst gefeierte Bühnen- und Filmstar in Ost-Berlin

als Putzfrau durch, vertrieb nebenher Postkarten und Andenken aus ihrer

Glanzzeit als Tänzerin.

Olga Desmond starb – von der Öffentlichkeit unbeachtet – am 2. August 1964

im Alter von 73 Jahren in geistiger Umnachtung in Ost-Berlin1);

die letzte Ruhe fand sie auf dem "St. Elisabeth-Friedhof"1).

Im März 2009 erinnerte nach Jahrzehnten die Ausstellung "Olga Desmond – Preußens nackte Venus"

in dem auf weibliche Kunst spezialisierten Berliner "Verborgenen Museum"1)

bzw. die gleichnamige, im "Steffen Verlag"1) erschienene, reich

bebilderte Biografie von Jörn E. Runge an die vergessene

Künstlerin. "Den einen war sie die Duse der Grazie und Tanzkunst,

Schönheitsprophetin und Tanzreformatorin, anderen ein schamloses Frauenzimmer,

ein Ärgernis, ein Skandal."

beschreibt der Autor die Situation jener Ära, in der die "Heroine der

lebenden Bilder" Olga Desmond zum Star der prüden Weimarer Republik

aufstieg.

→ www.steffen-verlag.de

sowie den Artikel bei tagesspiegel.de

|

Quelle/Zitate aus:

*) www.kreuzberger-chronik.de

**) www.tagesspiegel.de

Fremde Links: 1) Wikipedia

Lizenz Foto Olga Desmond (Urheber: Alexander Binder/Nicola

Pwerscheid): Diese Bild- oder Mediendatei ist

gemeinfrei, weil

ihre urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Dies gilt für die

Europäische Union, die Vereinigten Staaten, Australien und alle weiteren

Staaten mit einer gesetzlichen Schutzfrist von 70 Jahren nach dem Tod

des Urhebers.

Lizenz Postkarte Olga Desmond:

Dieses

Medium (Bild, Gegenstand, Tondokument, …) ist gemeinfrei,

da das Urheberrecht abgelaufen ist und die

Autoren unbekannt sind. Das

gilt in der EU und solchen Ländern, in denen das Urheberrecht 70 Jahre

nach anonymer Veröffentlichung erlischt.

|

|

|