So schrieb unter anderen die Wiener Zeitschrift "Sport & Salon"1) Mitte Februar 1900: "(…) Der Letzten Einer ist Ferdinand Bonn, der gegenwärtig am

"Raimundthcater"1) ein auf fünfzehn Abende berechnetes Gastspiel absolvirt. Ferdinand Bonn ist ein grosser,

ein eigenartiger Künstler, dessen unleugbares Genie ihn mit Naturnothwendigkeit aus der Bahn des Schablonenhaften herausdrängt. Er bricht mit dem Traditionellen,

er lehnt sich nicht an die alte, sondern schafft sich seine Schule, jene Schule, die ihm eigene Wege weist.

Und so ist er eng verwandt mit Josef Kainz1), der ja auch seine

Bühnengestalten nicht nach irgend einem Vorbilde formt, sondern sie auf die Bühne stellt als den Ausfluss seines

ureigensten, künstlerischen Empfindens.

Seitdem wir Ferdinand Bonn das letztemal gesehen haben, ist er entschieden gewachsen, ist er herangereift bis

zur vollendeten Meisterschaft. Ob er uns nun in der düsteren Gestalt des dänischen Prinzen

Hamlet entgegentritt, ob er uns in Grillparzer’s "Jüdin von

Toledo"1) den in den Banden einer für ihn neuen, glühend heissen Liebe schmachtenden

König Alphons1) vorführt, oder ob er als Titelheld

seines, des Künstlerautors eigenem Lustspiele "Kiwito" ein tadelloses Cabinetstück liefert, überall sehen wir das

Walten einer Künstlernatur, welche den Stempel einer ausgesprochenen Individualität an sich trägt.

"Hamlet* ist in letzter Zeit in sehr verschiedenen Gestalten über die Wiener Bühnen gegangen: Josef Kainz,

Adele Sandrock und

Sarah Bernhardt haben

uns, jeder nach seiner Auffassung, den dänischen Prinzen vorgeführt, und es wurden damals so entsetzlich viele Vergleiche angestellt,

dass man schon anfing, mit Shakespeare ob der Schaffung dieses, als Versuchskaninchen schon ganz zerzausten Dramas zu grollen.

Und trotz alledem hat Bonn's "Hamlet" nicht nur stürmischen Beifall, sondern wirkliches, lebhaftes Interesse gefunden.

Es ist eine künstlerisch lebendige Darstellung, in der echte Naturtöne und fein Empfundenes mit gesuchteren, theatralischen Nuancen

wechseln, die einen fesselnden Reiz besitzt und durch die Einheitlich keit der Auffassung überrascht und hinreisst.

Fast noch vollendeter als sein "Hamlet" ist Bonn’s "König Alphons der Edle". Das Mienen- und Geberdenspiel

des Künstlers feiert hier seine höchsten Triumphe und erweckt in uns unwillkürlich Erinnerungen an

Eleonora Duse, die ja

bekanntlich auf diesem Gebiete unumstrittene Meisterin ist. In der Scene, da die von ihm so heiss geliebte

"Rahel" in seiner Gegenwart den "Don Garceran" mit allen Mitteln ihrer unwiderstehlichen

Verführungskunst an sich zieht, bringt Bonn die in dem Prinzen tobenden Seclenkämpfe, das wirre Durcheinander

von Liebe, Eifersucht, Rachgier und eines aufdämmernden Pflichtbewusstseins durch sein stummes Spiel so meisterhaft

zur Darstellung, dass schon um dieser einen Scene willen sein

"Alphons" als eine künstlerisch vollendete Leistung bezeichnet zu werden verdient. Und dass er,

ohne nach den so beliebten und gerade in dieser Rolle so nahe liegenden Bühneneffecten zu haschen, sich auch

im Momente des höchsten Affectes nicht zu unkünstlerischen Kraftproben seiner Lunge hinreissen lässt, das

beweist er im fünften Acte, da er in wilder Verzweiflung sich über den entseelten Körper der Geliebten wirft

und sich auch in diesem Augenblicke eine wohlthuende Mässigung auferlegt."

(Quelle: anno.onb.ac.at)

1905 gründete Bonn in Berlin "Ferdinand Bonns Berliner Theater",

wo zahlreiche von ihm selbst

geschriebene Bühnenstücke zur Uraufführung gelangten. Laut Peter W. Marx1) bekannte sich

Bonn "zu einem ästhetischen Stil, der gezielt eine überbordende Ausstattung und

allerlei Bühneneffekte einsetzte".2)

Seine Direktion des "Berliner Theaters" dauerte nur zwei Jahre und war, so befindet der Theaterhistoriker Peter W. Marx,

"künstlerisch und ökonomisch ein Fehlschlag".2)

Dennoch "machte Bonn sich und sein Theater zum Stadtgespräch"2), unter anderem

durch den Einsatz von lebenden Tieren auf der Bühne. Er adaptierte Erzählungen von

Arthur Conan Doyle1) um

den Meisterdetektiv Sherlock Holmes1) mit

sich selbst als Holmes, darunter in den 1910er Jahren die

berühmte Geschichte "Der Hund von

Baskerville"1). Bonns

patriotisches Bühnendrama "Der junge Fritz" wurde von Kaiser Wilhelm II.1), der noch eine der Sherlock-Holmes-Aufführungen besucht

hatte, verboten, worauf der Autor Bonn heftig reagierte. 1911 inszenierte

er im "Circus Busch"1) das Shakespeare Drama "Richard III."1), wobei

er selbst die Titelrolle des Richard III.1) übernahm. Die spektakuläre, von der Kritik weitgehend abgelehnte Aufführung war besonders

gekennzeichnet durch den Einsatz zahlreicher lebender Pferde, was ihm den Spottnamen

"Pferdinand" eintrug. Noch vor dem Ersten Weltkrieg musste er

mit seinem Unternehmen Konkurs anmelden und ging dann wieder auf Theatertournee.

|

Ferdinand Bonn war auf den renommierten Bühnen Berlins zu Hause,

feierte Erfolge am "Deutschen Theater"1), am "Theater des

Westens"1) und am "Königlichen Schauspielhaus"1),

gestaltete die großen Helden des klassischen Theaters, aber auch der

Moderne. Unter anderem erlebte man ihn in Max Reinhardts1) ersten,

legendären Aufführung des Dramas "Dantons

Tod"1) von Georg Büchner1) am

16. Dezember 1916 im Berliner "Deutschen Theater",

hier glänzte Bonn mit der Titelfigur des Georges Danton1) an der Seite nicht minder

brillanter Kollegen – Bruno Decarli

gab den Revolutionsführer Robespierre1), Werner Krauß

den St. Just1).

Beim noch jungen Medium Film begann Bonn Anfang der 1910er Jahre

in einigen Produktionen der "Nordisk

Film"1), lieferte anfangs das Drehbuch zu

"Das

Millionentestament"1) (1911,

"Millionobligationen") mit Alwin Neuß

als Sherlock Holmes1) ab, um dann selbst vor der Kamera aktiv zu

werden. Aufmerksamkeit erregte er 1913 als der auch von ihm

verehrte Bayernkönig Ludwig II.1) in dem als

verschollen geltenden Streifen "Ludwig II. von Bayern",

den er zudem mit seiner Berliner "Bonn-Film" selbst

produziert hatte und in dem als Statisten auch die Bernauer

Bevölkerung agierte. Bonn hatte den Film unter anderem.in seinem 1908 erworbenen Schlösschen in

Bernau am Chiemsee1)

hergestellt, das er zu einer kleinen "Filmfabrik" umfunktioniert hatte (das heutige Hotel

"Bonnschlössl"). Es war der erste Spielfilm über den legendären

Bayernkönig Ludwig II.,

Anerkennung erfuhr Bonn vom bayerischen König

Ludwig III.1), dem er das Werk in

einer Privatvorführung präsentieren durfte (Quelle: drummerundarns.de)

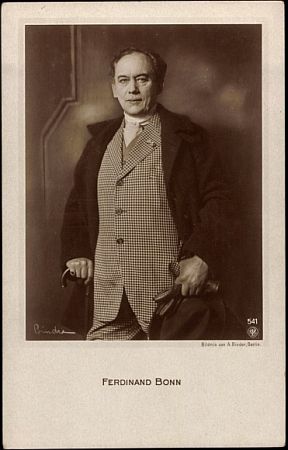

Ferdinand Bonn vor 1929

Urheber: Alexander

Binder1) (1888 – 1929)

NPG-Karte 541;

Quelle:

cyranos.ch;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

Es folgten prägnante bzw. tragende Rollen in Stummfilmen wie "Svengali"1) (1914)

nach dem Roman "Trilby"1)

von George du Maurier1),

"Der

Katzensteg"1) (1915)

nach dem Roman von Hermann Sudermann1) oder

in dem Lustspiel "Hampels

Abenteuer"1) 1915)

mit mit Georg Baselt1) in der Titelrolle. In "Robert

und Bertram"1) (1915)

nach der Posse von Gustav Raeder1) bildete er gemeinsam mit Eugen Burg

"die beiden "lustigen Vagabunden", in dieser spaßigen Geschichte

war auch der berühmte Ernst Lubitsch1)

(1892 – 1947) als gewiefter Kommis Max Edelstein zu

sehen. 1914 zeigte sich Bonn in dem nach einem Drehbuch von Richard Oswald1)

realisierten Krimi "Sherlock Holmes contra Dr. Mors"3)

erstmals als Meisterdetektiv Sherlock Holmes auf der Leinwand, den

Gegenspieler Dr. Mors mimte Friedrich Kühne.

Die Story basierte auf Bonns 1906 uraufgeführten Detektiv-Komödie "Sherlock Holmes"3)

→ Foto einer Aufführung am "Berliner

Theater"1) bei Wikimedia Commons. Zwischen 1917 und 1919

trat er dann noch mehrfach als Holmes in Erscheinung. Die "Kinematografische Rundschau"1)

vom 1. November 1914 notierte zu Bonns Holmes-Darstellung

unter anderem folgendes: "Sein Sherlock Holmes weicht schon im

Äußeren von der landesüblichen Detektivfigur ab. Gar nichts

windhundartig schlankes, englisch lebloses. Das ist ein behäbiger,

wohlgenährter deutscher Detektiv, der auch dem sprichwörtlichen

Pfeifchen aus dem Wege geht und seine guten Importe als

Nervenberuhiger in die Welt dampft. Niemals der kühn forschende

Gedankenathlet, immer der possierlich lächelnde gutmütige, aber

nicht weniger erfinderische Geheimpolizist."

|

Der Schauspieler zeigte sich neben verschiedenen Krimis in Melodramen wie

"Don Juans

letztes Abenteuer"1) (1918)

oder "Die

goldene Mumie"1) (1918), mimte

in dem von Friedrich Zelnik nach dem

Roman "Manon Lescaut"1)

von Abbé Prevost1) mit Ehefrau Lya Mara in der Titelrolle

gedrehten Streifen "Manon.

Das hohe Lied der Liebe"1) (1919)

als Marschall des Grieux den Vater des Chevalier des Grieux (Fred Goebel1)) oder

unter der Regie von Rolf Raffé1) einmal mehr den (nun älteren) Märchenkönig Ludwig II. in

"Das Schweigen am Starnberger See. Schicksalstage

Ludwig II., König von Bayern" (1921); der junge Ludwig wurde von

Martin Wilhelm (1881 – 1954) dargestellt, Bonns dritte

Ehefrau Henriette Ida, genannt"Addy" (geborene Homberg, 1892–1982), spielte die Rolle der Prinzessin

Sophie

in Bayern1), die Rolle der Kaiserin Elisabeth von Österreich1) übernahm Raffés Frau

Carla Nelsen-Raffé4) (1897 – 1988) →

drummerundarns.de.

Der "bleiche Märchenkönig" (F.B.) hatte Bonn schon immer fasziniert, wie er in seinen Memoiren

"Mein Künstlerleben" (1920) unumwunden gesteht: "Als Kind sah ich Ludwig

den Zweiten, den königlichen Jüngling vorüberschreiten, göttlich,

voll Majestät und Anmut. Hinter goldgleißenden Priestern,

die bei der Prozession die blitzende Monstranz in Weihrauchwolken trugen,

wandelte er – die Mensch gewordene Schönheit. Kein Gemälde, kein Drama, kein Naturereignis hat jemals stärker auf mich

gewirkt.".5)

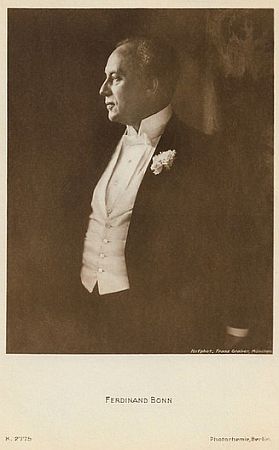

Ferdinand Bonn, fotografiert von dem königlich bayerischen Hoffotografen

Franz Grainer1) (1871–1948); Photochemie-Karte Nr. 2775;

Quelle: filmstarpostcards.blogspot.com;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

Oft verkörperte Bonn hochrangige Personen aus Adelskreisen wie den

Adelsmarschall bzw. Vater des von Friedrich Zelnik

dargestellten

Titelhelden in dem Melodram "Graf

Michael"1) (1918) nach einer Erzählung

von Carl Hauptmann1), den Grafen

Cosimo da Ponte in dem verschollenen Drama "Das Werkzeug des

Cosimo" (1919) oder vor allem den Kaiser Wilhelm II.1)

in "Kaiser Wilhelms Glück und Ende" (1919).

Letztgenannter Streifen, in dem Bonn sich in einer Episode auch als

der als "Hauptmann von Köpenick" bekannten Schuster Wilhelm Voigt1)

zeigte, sorgte für einen handfesten Skandal in der

noch jungen Weimarer Republik1) und fiel der Zensur zum Opfer, da er

angeblich den Kaiser der Lächerlichkeit aussetze und somit die

"Gefahr deutschnationaler Unruhen" hervorrufe.

Wilhelm II. selbst hatte aus seinem holländischen Exil

protestiert, alle Filmkopien sollen vernichtet worden sein. "Kaiser Wilhelms Glück und Ende" sei noch

am Vortag der Uraufführung vom Innenministerium verboten worden. Der Film

stelle eine Geschmacklosigkeit dar und sei geeignet, das Ansehen

der deutschen Filmindustrie zu beschädigen.6)

schrieb damals unter anderem "Der Kinematograph"1) (667,

1919 S. 25–27) → PDF-Datei bei filmportal.de).

Und bei Wikipedia kann man lesen: "Für Ferdinand Bonn besaß

seine kritische Darstellung des Monarchen zugleich auch eine persönliche

Bedeutung. In "Das

große Personenlexikon des Films"1)

heißt es dazu: Es war eine späte Revanche an Deutschlands

Herrscher, der einst Bonns Karriere torpedierte, nachdem dieser mit

einem harschen Brief auf das Verbot seines patriotischen Bühnendramas"Der

junge Fritz" durch Wilhelm II. reagiert und den

Kaiser verbal attackiert hatte."

Als Dichter Ana tauchte Bonn in dem von Mihály Kertész1) nach dem Roman "The Moon

of Israel" von Henry Rider Haggard1)

mit María Corda als das jüdische Sklavenmädchen Merapi realisierten Monumentalfilm "Die

Sklavenkönigin"1) (1924)

auf, der die biblische Geschichte des Auszugs

aus Ägypten1) aufgriff und mit rund

5.000 Statisten entstanden war. In dem Drama "Der

Fluch"1) (1925) mit Oskar Beregi in der Hauptrolle

eines weltlichen Juden war er der Rabbi Eliser,

in dem Verfilmung "Der

Bankkrach unter den Linden"1) (1926)

nach dem Roman "Der Herr auf der Galgenleiter" von Hugo Bettauer1) der Cellist Wolfgang Amadeus,

in der Komödie "Eine

tolle Nacht"1) (1927) nach der Posse

von Julius Freund1) der Dorforganist/Küster Ruhesanft und

in der amüsanten Geschichte "Gustav Mond – Du gehst so stille1) (1927) von (Regie) und mit

Reinhold Schünzel als Gustav Mond der Vater der flotten Frieda Krause (Käthe von Nagy). Seinen

letzten Stummfilm drehte er unter der Regie von Victor Janson und spielte in "Donauwalzer" (1930)

den Prinzen Waldmannsdorff an der Seite von unter anderem Harry Liedtke,

Harry Hardt

und Adele Sandrock

→ Übersicht Stummfilme.

Der als eigenwillig geltende Schauspieler, der im Laufe seiner

Karriere in über 70 Kinoproduktionen mitwirkte, machte sich

zudem, verschiedentlich unter den Pseudonymen "Florian Endli",

"Franz Baier" und "Hanns Witt-Ebernitz",

als Autor einen Namen, konzentrierte sich vor allem nach dem

1. Weltkrieg auf seine schriftstellerische Tätigkeit. Aus seiner

Feder stammten Dramen, Komödien, Lustspiele, Tragödien und das

"vaterländische" Schauspiel "Friedrich II. König

von Preußen". Er verfasste auch humoristische Erzählungen und

arbeitete an seinen Memoiren, die gute Einblicke in das Theater- und

Gesellschaftsleben seiner Zeit gewähren.7) → Werke Bonns bei

Wikipedia

Der vielseitige Künstler Ferdinand Bonn starb am 24. September 1933 im Alter vom

71 Jahren in Berlin.

Laut Wikipedia war der Schauspieler mit Maria Bonn

(1871 – 1909), einer Schwester der Opernsängerin

Emma Moerdes1),

verheiratet.

Im Jahre 1908 verschlug es den Künstler wegen diverser Theater-, Film- und Presseskandale fluchtartig

aus der Großstadt Berlin ins ländliche Bernau1), wo er zusammen mit seiner damaligen Frau Maria Bonn (1871 – 1909)

eine großzügige Villa mit Park erwarb: Das noch heute existierende, nach ihm

benannte "Bonnschlössl", das seit 1965 als Hotel genutzt wird. Mit seiner dritten Frau Addy

(1892 – 1982) lebte der Schauspieler dort bis zu seinem Tod im Jahre 1933. Auf dem nahen

Kirchfriedhof findet man ihre Gräber. Bernau ehrte den zeitlebens passionierten Reiter Ferdinand Bonn im Jahre 1958

durch die Benennung einer Straße mit seinem Namen. (…) Gründe

für Bonns schauspielerische Erfolge waren sein natürliches Spiel, eine

enorme Wandlungsfähigkeit und das Talent zur Improvisation. In einem Porträt

aus dem Jahre 1927 bewunderte Kurt Tucholsky1) dessen Handwerk und

"Selbstverständlichkeit des Könnens": "Es waren so subtile

Kleinigkeiten, die unsereiner nur an der Wirkung fühlt, am meisten dann, wenn

sie nicht da sind: Atemtechnik, die Art, wie die Rede ansetzt, die ruhige

Sicherheit der Akzentgebung – er konnte das. Er hatte das hundertmal

ausprobiert, er wußte Bescheid, er hatte es gelernt! Alte Schule."5)

Und

in dem Artikel bei www.friedenau-aktuell.de

kann man lesen: "Nach dem Tod seiner zweiten Ehefrau Maria heiratet Ferdinand Bonn 1917 Henriette Ida genannt

"Addy" geb. Homberg (1892 – 1982). Sie bringt Tochter Marion Wüster (1910 – 1985) aus ihrer ersten Ehe

mit Adolf Wüster (1888 – 1972) mit ins Schlössl. 1926 macht Addy Bonn aus dem Schlössl ein Kinderheim. 1933 stirbt Ferdinand Bonn. Seine Stieftochter

Marion Wüster heiratet Werner Paul (1913 – 1994). 1966 verkauft Addy Bonn Schlössl und Park an die Familie Stolz. Sohn Robert übernimmt Gasthof und Metzgerei

"Alter Wirt", Bruder Reinhard das "Bonnschlössl", das derzeit in 10 Ferienwohnungen umgewandelt wird."

| Die "Neue Zürcher Zeitung"1) (NZZ) schrieb am 27. September 1933 (Abendausgabe, Nr. 1741) in

einem Nachruf: "Qualis artifex! Seine Schattenseiten vermochte jeder zu sehen. Er

war ein Komödiant vom reinsten Blute, der sich

selbst zum Star erhob, ehe der Begriff von Amerika aus seine Weltreise antrat. Rollen spielen

genügte seinem Ehrgeiz nicht, er wollte die Rolle des Alleskönners spielen.

Wenn keine Stücke

für sein Protagonistentum da waren, schrieb er sich selbst welche auf den Leib. So kam er einmal

als getarnter Schweizer Florian Endli mit dem Schmarren "Andalosia", der zu einem denkwürdigen

Theaterskandal in Berlin führte. Waren passende Rollen da, so wurden sie von ihm ausgeschmückt durch Geigensoli oder einen Einzug hoch

zu Roß. Oft genug war er dicht daran, als Held eine komische Figur zu werden. Dann brach die

ganze Herrlichkeit zusammen. Lorbeerbaum und Bettelstab. Als er wieder kam, schienen viele

Schlacken von ihm abgefallen. Er fing an, in der zweiten Reihe zu glänzen. Plötzlich wurde man

inne, wie viel er wirklich konnte. Er brauchte nur den Mund aufzutun, und sein sonores Organ, in

Possarts Schule gebildet, konnte den jungen Menschen auf der Bühne zeigen, daß Sprechen gelernt

sein will, Versesprechen erst recht. Bonn war ein außerordentlicher Sprecher voll Wohlklangs in

der Stimme. Doch er konnte auch, in strenger Zucht, ein trefflicher Charakteristiker sein. Nun

ist er, fast 72 alt, schon halb vergessen, in Walhall eingezogen."8)

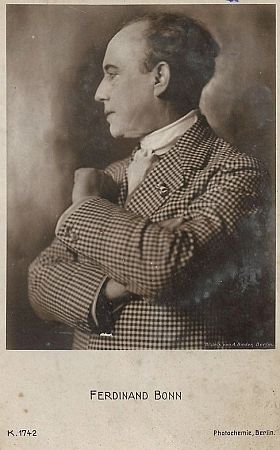

Ferdinand Bonn vor 1929

Urheber: Alexander

Binder1) (1888 – 1929); Photochemie-Karte Nr. 1742;

Quelle: filmstarpostcards.blogspot.com;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

|

Filme

Stummfilme / Tonfilme

Filmografie bei der Internet Movie Database,

filmportal.de

sowie

frühe Stummfilme bei "The

German Early Cinema Database"

(Fremde Links: Wikipedia, sherlockholmes.wikia.com,

filmportal.de, R = Regie) |

Stummfilme (Auszug)

- Als Drehbuch-Autor

- Als Darsteller

- 1911/1912: Produktionen der "Nordisk Film"

- 1912: Herzenskämpfe

/ Hjerternes Kamp (R: August Blom;

als Karl Mahn, Bruder von Albert (Robert

Dinesen))

- 1912: Die Tragödie einer Mutter / En moders kaerlighed (R: Peter Lykke-Seest (1868–1948); mit

Augusta Blad;

als der Vater) → IMDb

- 1912: Elskovs magt (R: August Blom; mit Augusta Blad; als

Cordt) → IMDb

- 1912: Seine schwierigste Rolle / Hans vanskeligste Rolle (R:

August Blom; als Schauspieler Kurt Barner) → IMDb

- 1913: Ludwig II. von Bayern (Dokumentarfilm;

als Bayernkönig Ludwig

II.; auch Drehbuch/Produktion)

→ drummerundarns.de (Textteil "Ludwig Bonns Ludwig II. von Bayern"), Early Cinema Database

- 1914: Svengali

(nach dem Roman "Trilby"

von George

du Maurier; R: Luise

Kolm, Jakob

Fleck; als der hypnotisch

veranlagte Svengali)

- 1914: Die

Geschichte der stillen Mühle (nach einer Novelle von Hermann

Sudermann; R: Richard

Oswald;

als David, ein alter Mühlknecht)

- 1914: Lache,

Bajazzo! (R: Richard Oswald; mit Rudolf

Schildkraut in der Titelrolle; als Herbergsvater)

- 1914: Wamperl im Orient (R: ?; als Hauptdarsteller)

→ Early Cinema Database

-

1914–1919: "Sherlock

Holmes"-Filmreihe (R: Carl

Heinz Wolff)

- 1915: Der

Katzensteg (nach dem Roman von Hermann

Sudermann; R: Max

Mack; als der alte Hackelberg,

Vater der Dienstmagd Regine (Leontine

Kühnberg))→ filmportal.de

- 1915: Hampels

Abenteuer (R: Richard

Oswald; mit Georg

Baselt in der Titelrolle; als Theaterdirektor Striese) → filmportal.de

- 1915: Robert

und Bertram. Die lustigen Vagabunden (nach der Posse von Gustav

Raeder; R: Max Mack;

als Landstreicher Bertram, Eugen

Burg als Robert) → filmportal.de

- 1916: Hoffmanns

Erzählungen (nach Motiven aus der gleichnamigen

Oper von Jacques

Offenbach, die wiederum auf

einigen Novellen von E.

T. A. Hoffmann beruht; R: Richard Oswald; mit Erich

Kaiser-Titz als der ältere

E. T. A. Hoffmann; als Stadtrat Lindorf) → stummfilm.at,

filmportal.de

- 1916: Professor Erichsons Rivale (R:

Louis Neher;

mit Max Landa

als Kriminalrat Dr. Nemo; als Prof. Erichson)

→ Early Cinema Database

- 1917: Der

Erbe von Het Steen ("Phantomas"-Reihe;

mit Erich

Kaiser-Titz: Phantomas; R: Louis

Neher; als ?)

- 1917: Der Verräter (von

(Co-Regie mit Carl

Boese) und mit Georg

Alexander; als ?) → IMDb,

Early Cinema Database

- 1917: Flüssiges Eisen (R: Heinz Karl Heiland;

als ?) → IMDb,

Early Cinema Database

- 1917: Der Spion

(R: Heinz Karl Heiland;

als Anzio, der Spion)

- 1917: Fünf Fingermale (R: Georg Victor Mendel;

als Detektiv James Patterson) → IMDb,

Early Cinema Database

- 1917: Ihr Sohn (nach

Novelle "Franz Popjels Jugend" von Carl

Hauptmann; R: Willy

Zeyn sr.; mit Friedrich Zelnik

als Franz Popjel; als dessen Bruder Eduard)

- 1917: Das Rätsel der Kassette

(R: Heinz Karl Heiland;

als der Altgeselle) → IMDb,

Early Cinema Database

- 1918: Farmer Borchardt (R:

Carl

Boese; als Borchardt) → Early Cinema Database

- 1918: Don

Juans letztes Abenteuer (R: Heinz Karl Heiland; als Lucian

Andrassy)

- 1918: Die

goldene Mumie (R: Richard

Eichberg; als der berühmte Ägyptologe Prof. Mäander / der

Pharao)

- 1918: Graf Michael (nach

einer Erzählung von Carl Hauptmann;

R: Alfred

Halm; mit Friedrich

Zelnik in der

Titelrolle; als dessen Vater, der Adelsmarschall)

- 1918: Um die Liebe des Dompteurs. Das Drama im Zirkus Sarasani (R: Heinz Karl Heiland;

als Janaya) → IMDb

- 1919: Kaiser Wilhelms Glück und Ende (R:

Willy

Achsel; als Kaiser

Wilhelm II.und

der "Hauptmann von Köpenick" genannte

Schuster Wilhelm

Voigt; auch Drehbuch mit Alfred

von Funke)

- 1919: Das Werkzeug des Cosimo (R:

Alfred

Halm; als Conte Cosimo da Ponte)

- 1919: Der Gürtel der Basthi (R: Carl

Heinz Wolff; als ?) → Early Cinema Database

- 1919: Die Prostitution

(Zwei Teile; R: Richard

Oswald)

- 1919: Manon.

Das hohe Lied der Liebe (nach dem Roman "Manon Lescaut" von

Abbé Prevost; R:

Friedrich

Zelnik

mit Ehefrau Lya

Mara in der Titelrolle der Manon Lescaut; als Marschall des

Grieux, Vater des

Chevalier des Grieux (Fred

Goebel))

- 1919: Leichtsinn und Lebewelt (R:

Friedrich Zelnik: als Graf Warnstorff) → Early Cinema Database

- 1919: Die Madonna mit den Lilien (R: Friedrich Zelnik: als Fürst Cesare Torelli) → IMDb,

Early Cinema Database

- 1919: Menschen in Ketten

(R:

Karl

Grune; als Werftdirektor Van Bogaers)

- 1919: Die Mexikanerin

(R: Carl Heinz Wolff; als ?)

- 1919: Hölle der Jungfrauen

(R: Friedrich Zelnik; als ?)

- 1919: Der

neue Herr Generaldirektor (R: Hans

Werckmeister; als ?) → Early Cinema Database

- 1920: Salome (R:

Eugen

Burg; mit Wanda

Treumann als Salome; als der Präsident Filippe Hero)

- 1920: Die Geheimnisse von

London. Die Tragödie eines Kindes (frei nach Motiven

aus ""Oliver

Twist" von

von Charles

Dickens; R: Richard

Oswad; mit dem der ungarischen Kinderstar Tibor

Lubinszky; als Aufseher Bumble)

- 1920: Das

vierte Gebot / Martin Schalanters letzter Gang. Eine Elterntragödie

(nach dem Stück "Das

vierte Gebot"

von Ludwig

Anzengruber; R: Richard Oswald; mit Louis

Ralph als Martin Schalanter; als der reiche Lebemann

Stolzenthaler, später Gatte von Hedwig Hutterer (Lola

Urban-Kneidinger))

- 1921: Das Schweigen am Starnberger

See. Schicksalstage Ludwig II., König von Bayern (R: Rolf Raffé;

als der ältere

Ludwig II.,

Martin Wilhelm (1881–1954) als der jugendliche Ludwig) → IMDb

- 1922: Die Schuldigen / Das neunte Gebot; Kain und Abel (R:

Fritz

Freisler; als ?) → IMDb

- 1924: Lumpen

und Seide

(R: Richard

Oswald; als Vater von Hilde (Mary

Kid)) → stummfilm.at,

filmportal.de

- 1924: Die

Sklavenkönigin (nach dem Roman "The Moon of

Israel" von Henry

Rider Haggard, basierend auf der

biblischen Geschichte vom Auszug

aus Ägypten; R: Mihály

Kertész (= Michael Curtiz); mit María

Corda als

das jüdische Sklavenmädchen Merapi, "The Moon of

Israel"; als Dichter Ana) → filmportal.de

- 1925: Der Fluch

(R: Robert

Land; mit Oskar

Beregi in der Hauptrolle eines weltlichen Juden; als Rabbi Eliser)

→ stummfilm.at,

filmportal.de

- 1926: Der goldene Schmetterling

(nach einer Vorlage von P.

G. Wodehouse; R: Michael

Kertész; als Theaterdirektor)

→ filmportal.de

- 1926: Im weißen Rößl (nach

dem Alt-Berliner Lustspiel von Oskar

Blumenthal und Gustav

Kadelburg; R: Richard

Oswald;

mit Liane

Haid als Rößlwirtin Josefa Vogelhuber, Max

Hansen als Zahlkellner Leopold; als Bauer) → stummfilm.at,

siehe auch das gleichnamige

Singspiel von Ralph Benatzky

- 1926: Die Frau in Gold

/ Les voleurs de gloire (R: Pierre Marodon (?–05.04.1949);

als ?)

- 1926: Als ich wiederkam

(R: Richard

Oswald; Fortsetzung von "Im

weißen Rößl"; mit Liane

Haid als Rößlwirtin

Josefa Vogelhuber, Max

Hansen als Zahlkellner Leopold; als Bauer)

- 1926: Der Bankkrach unter den Linden

(nach dem Roman "Der Herr auf der Galgenleiter" von Hugo

Bettauer;

R: Paul

Merzbach; als Cellist Wolfgang Amadeus)

- 1927: Eine tolle Nacht

(nach

der Posse von Julius

Freund; R: Richard Oswald; als Ruhesanft, der Dorforganist/

Küster Ruhesanft in Essig an der Gurke) → stummfilm.at,

filmportal.de

- 1927: Da hält die Welt den Atem an

(nach dem Roman "Schminke" von Guido Kreutzer; R/Kino-Musik:

Felix

Basch

u. a. mit Marcella

Albani; als ein Revue-Autor) → filmportal.de

- 1927: Der Zigeunerbaron (nach

der gleichnamigen

Operette von Johann

Strauss (Sohn); R: Friedrich

Zelnik

mit Ehefrau Lya Mara als Saffi; mit Michael

Bohnen als Kálmán Zsupán, ein reicher Schweinezüchter,

Wilhelm

Dieterle als Sandor Barinkay; als der Woiwode)

- 1927: Dr. Bessels Verwandlung

(nach einer Illustriertenroman-Vorlage von Ludwig

Wolff; R: Richard

Oswald;

mit Hans

Stüwe als Dr. Alexander Bessel; als Oberst Simon Jovanitsch)

→ stummfilm.at

- 1927: Der falsche Prinz

(R: Heinz

Paul; mit dem litauisch-russischen Abenteurer und Hochstapler Harry

Domela

als er selbst; als Intendant)

- 1927: Üb immer Treu und Redlichkeit

(von (Regie/Drehbuch mit Alfred

Schirokauer) und mit Reinhold

Schünzel; als ?)

→ filmportal.de

- 1927: Gustav Mond … Du gehst so stille (von

(Regie) und mit Reinhold Schünzel als Gustav Mond; als August Krause:

Käthe

von Nagy als dessen Tochter, die flotte Frieda Krause)

- 1928: Heut' spielt der Strauss

/ Der Walzerkönig (R: Conrad

Wiene; mit Imre

Ráday als Johann

Strauss (Sohn),

Alfred

Abel als Johann

Strauss (Vater); als Drechsler)

- 1928: Rasputins Liebesabenteuer (R:

Martin

Berger; mit Nikolai

Malikoff als "Geistheiler" Grigori

Rasputin;

als Jagoroff)

- 1929: Verirrte Jugend

(R:

Richard Löwenbein;

als Professor im Gymnasium)

- 1929: Die Frau im Talar

(nach dem Roman "Frřken Statsadvokat" von David

Dietrichs Svendsen Arnesen alias

Peter Bendow (1884–1959); R: Adolf

Trotz; mit Aud Egede-Nissen als Staatsanwältin Jonne

Holm, Paul

Richter

als Weltenbummler

Rolf Brönne, Neffe von Konsuls Backhaug (Fritz

Kortner); als ?) → filmportal.de

- 1930: Donauwalzer ((R:

Victor

Janson; als Prinz Waldmannsdorff)

-

Als Produzent ("Bonn-Film", Ferdinand Bonn, Berlin)

Tonfilme

|

|