|

Grete Lundt (auch Lund) wurde am 20. Mai 1892 im damals zur k. u. k.

Doppelmonarchie Österreich-Ungarn1) gehörenden

Stadt Temeschburg1) (heute:

Timișoara,

Rumänien) geboren. Sie stammte aus der Bevölkerungsgruppe der

Banater

Schwaben1), besuchte die Handelsschule,

arbeitete ab 1906 zunächst als Bürokraft und entschied sich dann

für einen künstlerischen Beruf. Nach Gesangs- und Tanzunterricht sowie

privatem Schauspielunterricht in Berlin bei Gertrud Arnold1)

(1873 – 1931), stand sie bei der "Wiener Kunstfilm"1) erstmals vor einer

Kamera und trat in dem von Louise Kolm1) und

Jakob Fleck1) in Szene gesetzten

Streifen "Der Traum eines österreichischen Reservisten"

in Erscheinung, der am 15. März 1915 zur Uraufführung gelangte und auf dem

gleichnamigen "Großen militärischen Tongemälde" von Carl Michael Ziehrer1)

aus dem Jahre 1890 basierte.

Von Fachwelt und Publikum als das "österreichische

Quo Vadis?" bezeichnet, wurde das Werk als "Filmepos aus

Österreichs Ruhmesjahr 1914–15 nach dem Tongemälde von C. M. Ziehrer. Verfaßt und inszeniert von Louise Kolm

und J. Fleck."

angekündigt → bildarchivaustria.at.

Nach zwei weiteren stummen Produktionen spielte Grete Lundt erneut unter der

Regie von Kolm/Fleck, so in deren ersten Verfilmung "Der

Meineidbauer"1) (1915)

nach dem gleichnamigen

Volksstück1) von Ludwig Anzengruber1)

mit Hermann Benke als der Kreuzweghofbauer Jacob Ferner und, ebenfalls

neben Behnke, in dem Drama "Die

Tragödie auf Schloß Rottersheim"1) (1916), wo sie als

Baronin Elsa, Gattin

von Baron Erich Hartwig (Karl Pfann1)) in Erscheinung trat.

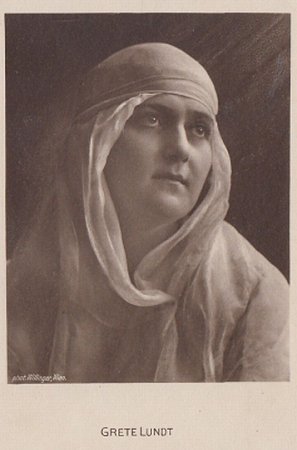

Grete Lundt, fotografiert von Wilhelm Willinger1) (1879 – 1943)

Photochemie Karte K 2383

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

|

|

|

Mit nur 34 Jahren nahm sich Grete Lundt am 31. Dezember 1926 bzw. in der

Silvesternacht das Leben. In einer Notiz hieß es am 13. Januar 1927 in

"Das

interessante Blatt"1) (S. 4): "Die bekannte Filmschauspielerin Grete Lundt, die

lange Jahre hindurch eine der meisten beschäftigten

Kinoschauspielerinnen Berlins war, hat aus Verzweiflung über ihre pekuniäre

Lage und Engagementslosigkeit Selbstmord verübt. Sie wurde von dem aus seiner

Skandalaffäre berüchtigten Julius Barmat*) unterstützt, bis er verhaftet

wurde. Frau Lundt griff damals zu dem traurigen "Beruhigungsmittel"

des Morphiums, als jede Unterstützung aufhörte. Als sie schließlich in eine

Morphiumentziehungsanstalt gebracht werden musste, war sie nicht in der Lage,

die Kosten für diese Kur zu bestreiten und nußte ihre ganze Wohnung, Möbel

und Habseligkeiten verkaufen. Sie nahm Mengen Morphium und beging schließlich

auf einer Eisenbahnfahrt von Wien nach Berlin in einem Abteil des D-Zuges

Selbstmord durch Injizierung einer großen Dosis Morphium." → online bei

ANNO1)

*) → siehe Barmat-Skandal1)

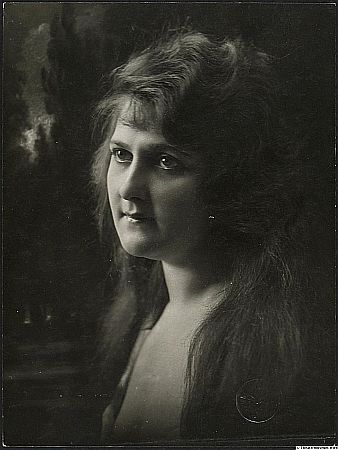

Grete Lundt, fotografiert von

Wilhelm Willinger1) (1879 – 1943)

Quelle: kulturpool.at

von theatermuseum.at

Inventarnummer: FS_PA64442alt;

Lizenz: CC

BY-NC-SA 4.0

|

|

|

Quelle (unter anderem): Wikipedia,

cyranos.ch

Fotos bei filmstarpostcards.blogspot.com

|

Fremde Links: 1) Wikipedia

Lizenz Fotos Grete Lundt (Urheber: Wilhelm

Willinger): Diese Bild- oder Mediendatei ist gemeinfrei, weil ihre

urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Dies gilt für die Europäische

Union, die Vereinigten Staaten, Australien und alle weiteren Staaten mit einer

gesetzlichen Schutzfrist von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers.

|

|

|

|

|