|

Der am 25. November 1882 in Wien1), Metropole der damaligen

k. u. k. Doppelmonarchie Österreich-Ungarn1), geborene Wilhelm Klitsch

verstand sich in erster Linie als Theaterschauspieler, wirkte aber auch

in einigen frühen österreichischen Stummfilmproduktionen als Darsteller

mit. Der Sohn des Meerschaum-Drechslers Heinrich Klitsch, der zu den

k. u. k. Hoflieferanten gehörte, besuchte ein humanistisches Gymnasium und

ließ sich dann an der von Hofschauspieler Karl Arnau1) geleiteten Theaterschule

ausbilden.

Sein Bühnendebüt gab Klitsch 1901 am "Raimundtheater"1)

mit der Figur des Julius von Flottwell in dem Zaubermärchen "Der

Verschwender"1) von Ferdinand Raimund1), wechselte

dann 1902 für zwei Jahre an das "Stadttheater

Wiener Neustadt"1).

Anschließend ging er bis 1906 an das Wiener "Kaiserjubiläums-Stadttheater",

der heutigen "Volksoper"1) → Foto bei Wikimedia

Commons. Ab 1906 wirkte der Schauspieler am "Deutschen

Volkstheater"1), wo er mit zahllosen klassischen Heldenfiguren

aber auch Rollen in zeitgenössischen Stücken das Publikum zu überzeugen

wusste und bis Ende der 1920er Jahre vor allem wegen seiner vollendeten

Sprechtechnik viele Erfolge feierte. Gastspielreisen und Vortragsabende

führten ihn an namhafte Häuser in ganz Europa.

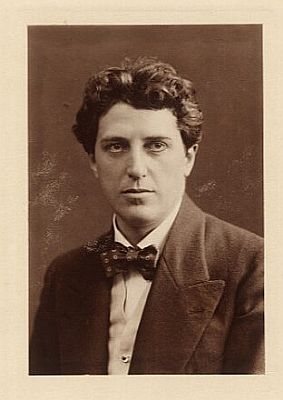

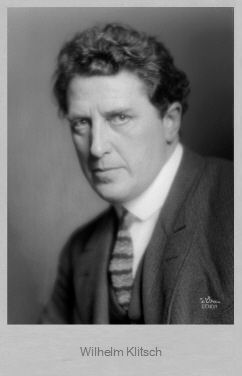

Wilhelm Klitsch, portraitiert von Viktor Angerer1) (1839–1894)

Foto mit freundlicher Genehmigung der Österreichischen

Nationalbibliothek1) (ÖNB)

Urheber: Viktor Angerer; Datierung: Unbekannt

Quelle/Rechteinhaber ÖNB/Wien, Bildarchiv;

Signatur: Pf 191 E1

|

|

| Als Schiller-Interpret glänzte Klitsch unter anderem mit der

Titelrolle in

"Wilhelm Tell"1), als Karl Moor

in "Die Räuber"1)

als Max Piccolomini, in "Wallenstein"1)

und

als Marquis Posa in "Don Carlos"1), er gestaltete Goethes

"Egmont"1),

"Faust"1)

und "Götz von Berlichingen"1),

Shakespeares "Othello"1)

und "Hamlet"1)

oder den Wetter Graf vom Strahl in dem Ritterschauspiel "Das Käthchen von Heilbronn"1)

Heinrich von Kleist1), aber auch

als Protagonist in den Stücken"Peer Gynt"1)

und "Brand"1)

von Henrik Ibsen1) feierte

Klitsch Erfolge. Dem jugendlichen Helden entwachsen, brillierte er

beispielsweise als Kaiser Rudolf von Habsburg1) in

dem Trauerspiel "König Ottokars Glück und

Ende"1) Franz Grillparzer1), als Crespo Pedro in

dem Versdrama "Der Richter von

Zalamea"1) von Calderón de la Barca1) oder als

Tizefigur in dem Trauerspiel "Ahasver" von Ernst August Friedrich Klingemann1). |

|

Seit Mitte der 1910er Jahre betätigte sich Klitsch für kurze Zeit beim

Film, trat – vom Kriegsdienst befreit – fast ausschließlich in Produktionen der ersten bedeutenden österreichischen Filmproduktionsgesellschaft

"Wiener Kunstfilm Ges. mbH"1)

unter der Regie der Firmengründer Jakob Fleck1) und dessen

späteren Ehefrau Luise Kolm1) auf, meist an

der Seite von Liane Haid. An ersten

Arbeiten vor der Kamera ist die tragisch endende, melodramatische Geschichte

"Auf

der Höhe"1) (1916)

nach einer Vorlage von Ludwig Ganghofer1) zu nennen, wo Klitsch den armen Gregor Stark mimte, der sich ein

besseres Leben wünscht und die Tochter des Försters (Liane Haid) entführt. Um "auf die

Höhe" des Lebens, also ganz nach oben, zu kommen, kennt er fortan

keine Skrupel.

Ebenfalls mit Liane Haid entstand der nicht minder

dramatische Streifen "Lebenswogen"1) (1916), wo

sich Klitsch als ehrgeiziger Arzt Dr. Erwin Lenk zeigte, der

schließlich sein Glück mit der Tochter (Haid) des Kommerzialrats

Berger (Hermann Benke) findet.

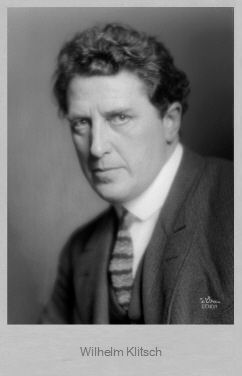

Porträt von Wilhelm Klitsch 1925

Foto mit freundlicher Genehmigung der Österreichischen

Nationalbibliothek1) (ÖNB)

Urheber: Atelier D'Ora-Benda (Madame d'Ora1),

1881–1963); Datierung: 10.03.1925

Quelle/© ÖNB/Wien, Bildarchiv (Inventarnummer 204518-D) bzw. www.cyranos.ch

|

| Im darauffolgenden Jahr spielte er die Titelrolle des

Erbprinzen Hellmut alias von Hohenelb in dem nach einem

Stück von Fritz Löhner-Beda1)

realisierten Drama "Der rote Prinz"1) (1917),

gab seine Bühnenrolle, den Julius von Flottwell, im

ersten Teil der Verfilmung der Raimund-Zauberposse "Der

Verschwender"1) neben Hans Rhoden1)

als Valentin und Liane Haid als Amalie. Es folgte der Part

des Großbauern Paul Weller in dem Streifen "Im

Banne der Pflicht"1) (1917)

nach dem Drama "Hand und Herz" von Ludwig Anzengruber1),

in dem Kassenschlager "Der

König amüsiert sich"1) (1918),

auch bekannt unter dem Titel "Rigoletto", präsentierte

sich der Mime als der König – einmal mehr gehörte

Liane Haid als hübsche Tochter des Hofnarren Rigoletto (Hermann Benke)

zur Besetzung; der Film basierte auf dem Drama "Le roi

s'amuse"1) von Victor Hugo1).

Weitere Produktionen, in denen Klitsch mit Liane Haid vor der

Kamera stand waren "So

fallen die Lose des Lebens"1) (1918),

"Die

Ahnfrau"1) (1919),

"Der Herr des Lebens" (1920), "Durch Wahrheit

zum Narren" (1920) und "Die Stimme des

Gewissens" (1920). Mit der Geschichte

"Großstadtgift" (1920) beendete Klitsch seinen

überschaubaren Ausflug in die Welt des Films und konzentrierte

sich wieder auf die Arbeit am Theater → Übersicht

Stummfilme.

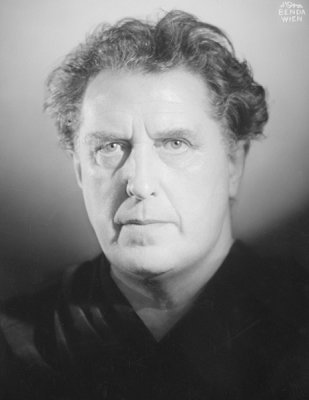

Wilhelm Klitsch, portraitiert von Hermann

Clemens Kosel1)

(1867–1945)

Foto mit freundlicher Genehmigung der Österreichischen

Nationalbibliothek1) (ÖNB)

Urheber: Hermann Clemens Kosel; Datierung: Unbekannt

Quelle/Rechteinhaber ÖNB/Wien, Bildarchiv;

Signatur: Pf

191 E6

|

|

|

Ab 1927 arbeitete Klitsch zudem als Regisseur, darüber hinaus machte

er sich als Rezitator der Werke von Anton Wildgans1) und

Franz Karl Ginzkey1)

einen Namen; 1928 veröffentlichte er das Werk "Ohne Maske. Ein modernes Vortragsbuch". Seit Anfang der 1930er Jahre war er als Professor an der Wiener "Akademie für Musik und darstellende Kunst"1)

(heute "Universität für Musik und darstellende Kunst Wien")

tätig, leitete ab 1933 die neugegründete "Meisterschule für

Redekunst" (DBE). Zu seinen Schülern zählte unter anderem Harry Kalenberg1) (1921 – 1993).

|

|

Professor Wilhelm Klitsch starb am 24. Februar 1941 mit nur 58 Jahren in

Wien an den Folgen eines Schlaganfalls. Die letzte Ruhe fand er auf dem dortigen

"Friedhof Hietzing"1) (Gruppe 8, Nr. 89); hier wurde später auch seine

Witwe Elfriede Klitsch (1914 – 1997) beigesetzt..

Der Künstler war nach dem Krebstod seiner ersten Frau Anna (1884 – 1929) seit Anfang der 1930er Jahre

mit seiner ehemaligen Studentin Elfriede Mayer, Tochter eines

Architekten aus Kärnten, verheiratet.2)

Aus der Verbindung ging der am 2. Mai 1934 geborene Sohn Peter Klitsch1)

hervor, der sich später einen Namen als Kunstmaler machte und zur Künstlerriege

der "Wiener

Schule des Phantastischen Realismus"1)

zählt.

Seit 1955 erinnert die "Klitschgasse" im 13. Wiener

Gemeindebezirk Hietzing1) an den

einst gefeierten Theaterschauspieler.

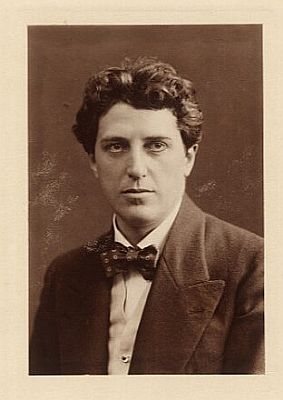

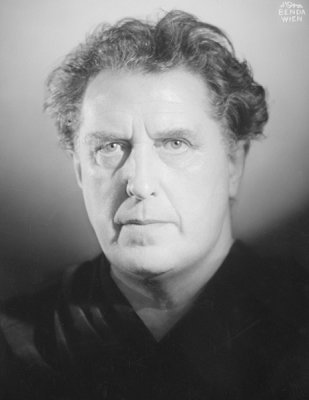

Porträt von Wilhelm Klitsch 1939

Foto mit freundlicher Genehmigung der Österreichischen

Nationalbibliothek1) (ÖNB)

Urheber: Atelier D'Ora-Benda (Madame d'Ora1),

1881–1963); Datierung: 20.02.1939

Quelle/© ÖNB/Wien, Bildarchiv; Inventarnummer

205438-B |

|