|

|

|

Der Schauspieler Hermann Böttcher erblickte am 21. November 1866 als

Hermann Gotthilf Ferdinand Boettcher und Sohn eines königlichen Regierungssekretärs

im preußischen Königsberg1) (heute:

Kaliningrad, Oblast

Kaliningrad1))

das Licht der Welt. Nach dem Besuch des "Friedrichskollegs"1)

seiner Geburtsstadt begann er nach dem Abitur ein Jurastudium an der dortigen

Universität, welches er jedoch nach einem Semester wieder abbrach.

|

Bereits als Gymnasiast hatte Böttcher den Wunsch, Schauspieler zu

werden, nun nahm er ab 1885 bei Julius Meixner2)

(1850 – 1913) dramatischen Unterricht, ab 1900

ließ er sich in Berlin unter anderem von dem italienischen Musiklehrer

und Komponisten Alfredo Cairati1) (1875 – 1960) in Gesang ausbilden.

Ein erstes Engagement erhielt Böttcher zur Spielzeit 1885/86 am

"Herzoglichen

Hoftheater"1) in Meiningen1), wo

er sich mit kleineren Rollen wie dem Diener Leonardo in dem Shakespeare-Stück "Der Kaufmann von

Venedig"1), dem böhmischer Edelmann Kosinsky in

dem Schiller-Drama

"Die Räuber"1)

oder dem jungen Cato in der Shakespeare-Tragödie "Julius Cäsar" erste

Lorbeeren erspielte. Weitere Auftritte hatte er unter anderem als ein Wanderer in

dem Schiller-Schauspiel "Wilhelm Tell"1),

als Vetter des

Waffenschmieds Teuthold in "Die

Hermannsschlacht"1) von Heinrich von Kleist1) und als Graf Teligni in "Die Bluthochzeit oder die

Bartholomäusnacht"1),

einem Trauerspiel von Albert Lindner1).

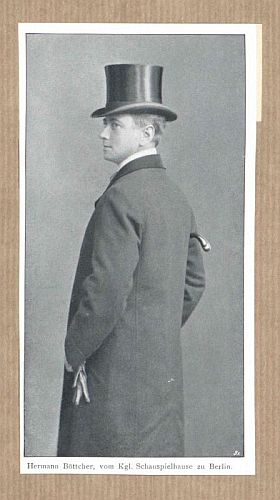

Hermann Böttcher 1905

Urheber: Unbekannt; Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

Quelle: www.cyranos.ch |

|

|

Weitere Stationen wurden das "Stadttheater

Königsberg"1) und das

"Lobe-Theater"1) in

Breslau1), ab 1899 wirkte er in Berlin.

So trat er anfangs am "Lessingtheater"1) sowie dem

"Residenz-Theater"1) auf, im Juni 1899 gastierte er zudem am

"Königlichen Schauspielhaus"1)

in verschiedenen Stücken – so unter anderem als Leutnant Wally

in dem Lustspiel "Auf Strafurlaub" von Gustav von Moser1)

und als Prinz von Guastalla in dem Lessing-Trauerspiel "Emilia Galotti"1),

was im Jahr 1900 dort ein festes Engagement nach sich zog.

|

|

|

Ludwig Eisenberg1)

(1858 – 1910) schreibt in seinem 1903 publizierten Lexikon*):

"Boettcher ist ein starkes Talent. Er spielt mit großer Sicherheit voll

Frische und Wärme und unbedingter Lebenswahrheit, ist von liebenswürdiger

Art, vielseitig, und stets gerne gesehen. Es gelingen ihm sowohl die

jugendlichen Liebhaber in modernen und klassischen Stücken, wie Naturburschen

und Bonvivants, wenngleich er im modernen Lustspiel mit ganz besonderem Erfolg

auftritt, wobei seine ungewöhnlich schlanke Figur es ihm ermöglicht, nach

wie vor die jugendlichsten Rollen zur besten Wirkung zu bringen, wovon sein

"Hans" in "Jugend"1)

beredtes Zeugnis gibt." Eisenberg erwähnt aus Böttchers klassischem Repertoire

besonders den junge Unterwaldner Arnold vom Melchthal in Schillers

"Wilhelm Tell" und den Bürgerssohn Brackenburg in Goethes "Egmont"1),

an zeitgenössischen Stücken bzw. Rollen werden neben dem Hans in Max Halbes1)

Drama "Jugend" vor allem die Gestaltung von jugendlichen Liebhabern

in Stücken des heiteren Sujets genannt – der Hermann in der Komödie "Jugend von heute" von Otto Ernst1),

der Leutnant Reif von Reiflingen in dem Schwank

"Reif-Reiflingen" von Gustav von Moser und der Rodrigo" in "Florio und

Flavio" mit dem Untertitel "Ein Schelmenstück und Liebesspiel in drei Akten

nach dem Spanischen" von Franz von Schönthan1)

und Franz Koppel (-Ellfeld)1).

Hermann Böttcher als Tanzmeister in der Ballettkomödie

"Der Bürger als Edelmann"1)

von Molière1)

Urheber "Zander & Labisch" (Albert Zander u. Siegmund Labisch1)

(1863–1942))

Quelle: Dieses Bild ist Teil der Porträtsammlung

Friedrich Nicolas Manskopf der

Universitätsbibliothek

der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Signatur: S 36/F03095;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei) siehe hier |

Auch mit der Figur

des Leutnants Victor von Hohenegg in dem Lustspiel "Im bunten Rock"

von Franz von Schönthan und Freiherr von Schlicht1)

verbuchte Böttcher positive Kritiken, so schrieb der "Berliner

Lokal-Anzeiger" am 4. Oktober 1902 im Morgenblatt (Nr. 465) unter anderem:

"Im Schauspielhause ist gestern (Freitag) ein dreiaktiges Theaterstück:

"Im bunten Rock" mit theils verschämtem, theils sehr lautem Beifall vorgeführt worden.

Herr Böttcher war schneidig, ritterlich und liebenswürdig als siegreicher Leutnant."

Und in der Zeitschrift "Bühne und Brettl" (Hrg. Josef Jellinek, Berlin,

II. Jahrgg., Heft Nr. 19, 15.10.1902) las man "Einer der gewandtesten und elegantesten Schauspieler ist Herr Boettcher.

Sein Leutnant von Hohenegg war der Typus eines vollendeten Kavaliers in Uniform." Die

"Neue Preußische Zeitung"1) (Nr. 466, 04.10.1902) meinte "Herr Boettcher spielte den Husarenleutnant ebenfalls

mit großer Verve und vereinigte aufs

glücklichste jugendlichen Leichtsinn, leidenschaftliches Empfinden und chevalereskes Auftreten.

Es ist eine sehr gefährliche Rolle, in der unsere meisten Bonvivants zu schneidig sein dürften."

(Quelle sowie mehr bei www.karlheinz-everts.de)

Bis 1922 blieb Böttcher dem "Königlichen Schauspielhaus" bzw. dem

"Preußischen Staatstheater" treu, anschließend gastierte er vielfach als Charakterkomiker, unter anderem mehrfach in

Sankt Petersburg1).

Zudem machte sich auch als Lautensänger und Rezitator einen Namen, arbeitete frühzeitig für den Funk

sowie für den Film. Bereits 1915 gab er sein Leinwanddebüt als

Detektiv in dem dem von Harry Piel

mit Traute Carlsen1) in

Szene gesetzten Streifen "Manya, die Türkin"1), ab Ende der

1910er Jahre intensivierte der Schauspieler seine Arbeit für das immer

beliebter werdende neue Medium Film. Der Schauspieler übernahm meist

prägnante Nebenrollen und mimte oft hochgestellte Persönlichkeiten

wie als Joseph Fouché1), Mitglied des Konvents und späterer

Polizeiminister, in dem Historienfilm "Madame Récamier"1) (1920)

mit Fern Andra als die "Madame Récamier"1) genannte

Salonnière Juliette Récamier und Bernd Aldor als Schauspieler François-Joseph Talma1), aber auch Kammerherren wie in Georg Jacobys1) Melodram "Das Schwabemädle"1) (1918)

mit Ossi Oswalda in der Titelrolle.

Als Lord Pombroke zeigte

er sich neben Lil Dagover und

Conrad Veidt in

dem Abenteuer "Das Geheimnis von

Bombay"1) (1921), Fritz Lang1) betraute ihn mit der Rolle des Vaters

der Florence Yquem (Carola Toelle)

in seinem prominent besetzten, lange als verschollen angesehenen frühen Drama "Vier

um die Frau"1) (1921; auch "Kämpfende Herzen"),

in der von Friedrich Zelnik

mit Ehefrau Lya Mara in einer Doppelrolle inszenierten Geschichte "Auf

Befehl der Pompadour"1) (1924) war er

ebenfalls als Vater zu sehen, diesmal

von der jungen, dynamischen Lucienne (Mara), die, obwohl sie den Chefingenieur

(Alphons Fryland) der

Autofabrikation ihres Onkels Abel Fernay (Alwin Neuß) liebt, zu der Ehe mit

einem ungeliebten Mann, einem adeligen Großunternehmer, gezwungen werden

soll.

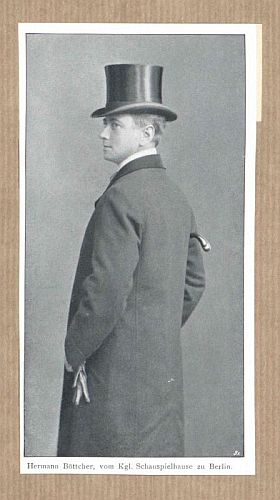

Hermann Böttcher, vom "Kgl. Schauspielhaus" zu Berlin

Foto mit freundlicher Genehmigung der

Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB)1)

Urheber/Autor: Unbekannt; Recteeinhaber ÖNB/Wien

Bildarchiv Austria (Inventarnummer PORT_00146820_01)

|

|

In der dritten Produktion der "Fridericus-Rex-Filme"1)

um die Person des von Otto Gebühr

dargestellten Preußenkönigs Friedrich II.1)mit

dem Titel "Die

Mühle von Sanssouci"1) (1926) tauchte

Böttcher als Juwelier Lustig, Vater von Henriette (Hanni Weisse) auf – 1928 sollte er im 1. Teil von

"Der

alte Fritz"1)

als Minister Brenckenhof zu sehen sein. Den Oberhofmeister Graf Leoben gab er in Friedrich Zelniks

Adaption "Die Försterchristel" (1926) nach der gleichnamigen

Operette1) von Georg Jarno1) (Musik)

und Bernhard Buchbinder1) (Libretti) einmal mehr neben Titelheldin Lya Mara, den

alten Fürsten in der ganz auf Carmen Boni

zugeschnittenen amüsanten Geschichte "Prinzessin Olala"1) (1928),

gedreht von Robert Land1)

nach Motiven der gleichnamigen Operette von Jean Gilbert1) (Musik)

und Rudolf Bernauer1) (Libretti);. Zu seinen

letzten Arbeiten für den Stummfilm zählten kleinere

Parts in Lupu Picks Historienstreifen "Napoleon

auf St. Helena"1) (1929) mit Werner Krauß als Napoleon Bonaparte1) und in

dem von Willi Wolff1) mit

Ehefrau Ellen Richter realisierten Abenteuer/-Kriminalfilm "Polizeispionin 77"1) (1930)

nach dem Roman "Der Ruf der Tiefe" von Max Uebelhör1) → Übersicht

Stummfilme.

Im Tonfilm war der inzwischen über 60-jährige Böttcher nur noch wenige Male

auf der Leinwand präsent und trat unter anderem als General von Rastenfeld in

Jaap Speyers1) Operettenfilm "Zapfenstreich

am Rhein" (1930) auf. Seine letzte Arbeit vor der Kamera

war unter der Regie Friedrich Zelnik die Verkörperung des österreichischen Ministers Graf Kaunitz1) in dem

inzwischen sechsten, mit Otto Gebühr realisierten "Fridericus-Rex-Film""Die

Tänzerin von Sanssouci"1) (1932) mit

Lil Dagover als

Barberina Campanini1), die Tänzerin von Sanssouci. Die Uraufführung erfolgte

am 8. September 1932 in Stuttgart und Dresden, in Berlin konnte man den Film

erstmals am 16. September 1932 im "Ufa-Palast am Zoo"1)

sehen → Übersicht Tonfilme.

Nur etwas mehr als zweieinhalb Jahre später starb der Theater- und Filmschauspieler Hermann Böttcher am 27. Mai 1935 im Alter von 68 Jahren im ehemals

mecklenburgischen Fürstenberg/Havel1) (heute Bundesland Brandenburg); über

sein Privatleben ist nichts bekannt.

|

|

|

|

Quellen (unter anderem*)):

Wikipedia,

cyranos.ch

sowie

Volker Wachter1)

|

*) Ludwig Eisenberg:

"Großes

biographisches Lexikon der Deutschen Bühne im XIX. Jahrhundert" (Verlag

von Paul List, Leipzig 1903);

Digitalisiert: Hermann Böttcher: S. 108,

109

Fremde Links: 1) Wikipedia, 2) geschichtewiki.wien.gv.at

Lizenz/Genehmigung Foto Hermann Böttcher (Urheber

unbekannt): Dieses Werk ist älter als 70 Jahre und sein Erschaffer nicht

bekannt. Nach der Berner Konvention und den Gesetzen vieler Länder gilt

dieses Werk als gemeinfrei.

Lizenz Foto Hermann Böttcher (Urheber

"Fotoatelier Zander & Labisch", Berlin): Das Atelier

von Albert Zander und Siegmund

Labisch († 1942) war 1895 gegründet worden; die inaktive

Firma wurde 1939 aus dem Handelsregister gelöscht. Externe Recherche

ergab: Labisch wird ab 1938 nicht mehr in den amtlichen

Einwohnerverzeichnissen aufgeführt, so dass sein Tod angenommen werden

muss; Zander wiederum war laut Aktenlage ab 1899 nicht mehr aktiv am

Atelier beteiligt und kommt somit nicht als Urheber dieses Fotos in Frage.

Die Schutzdauer (von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers) für das von

dieser Datei gezeigte Werk ist nach den Maßstäben des deutschen, des österreichischen

und des schweizerischen Urheberrechts abgelaufen. Es ist daher gemeinfrei.

(Quelle: Wikipedia)

|

|

Filme

Stummfilme / Tonfilme

Filmografie bei der Internet Movie Database

sowie filmportal.de

(Fremde Links: Wikipedia, filmportal.de, cyranos.ch; R = Regie)

|

Stummfilme

- 1915: Manya, die Türkin

(R/Drehbuch: Harry

Piel; als der Detektiv; Traute

Carlsen als Manya)

- 1918: Der Mann der Tat

(R: Victor

Janson; mit Emil

Jannings; als ?) → Murnau Stiftung

- 1919: Das Schwabemädle

(R: Georg

Jacoby; mit Ossi

Oswalda in der Titelrolle; als Kammerherr)

- 1919: Das Gerücht (R: Adolf

Gärtner; als Professor) → Early Cinema Database

- 1920: Das große Licht

(nach dem Bühnenstück von Felix Philippi;

R: Hanna Henning; als Prof. Marquard,

Lehrer an der Kunstakademie; mit Emil

Jannings als Lorenz Ferleitner, Baumeister des Münsters)

- 1920: Madame Récamier. Des großen Talma letzte Liebe

(R: Joseph

Delmont; mit Fern

Andra als Juliette Récamier,

genannt "Madame

Récamier", Bernd

Aldor als Schauspieler François-Joseph

Talma; als Joseph Fouché,

Mitglied des Konvents und späterer Polizeiminister)

- 1920: Die Insel der Gezeichneten (R: Joseph Delmont; als ?) → IMDb

- 1921: Das Geheimnis von Bombay. Das Abenteuer einer Nacht

(R: Artur Holz;

mit Lil

Dagover und Conrad

Veidt

in den Hauptrollen; als Lord Pombroke) → filmportal.de,

Murnau Stiftung

- 1921: Vier

um die Frau / Kämpfende Herzen (nach dem Bühnenstück

"Florence oder Die Drei bei der Frau" von

Rolf E. Vanloo;

R: Fritz

Lang (auch Drehbuch mit Thea

von Harbou); als Vater von Florence Yquem (Caola

Toelle),

der Ehefrau von Makler Harry Yquem (Ludwig

Hartau)) → filmportal.de

- 1921: Treibende Kraft

(nach einer Vorlage von Victorien

Sardou; R: Zoltán Nagy; mit Fern

Andra; als ?) → IMDb

- 1921: Das Handicap der Liebe

("Joe

Deebs"-Detektivreihe mit Ferdinand

von Alten als Joe Deebs; R: Martin

Hartwig;

als Morris Harryman)

- 1921: Baron Bunnys Erlebnisse, 1. Teil: Der Meisterdieb (nach dem Roman von Th. Offenstetten; R: Ernst

Fiedler-Spies

als ?) →

IMDb

- 1922: Die Heimkehr des Odysseus (R: Max

Obal; mit Luciano

Albertini; als ?) → IMDb

- 1922: Aus den Erinnerungen eines Frauenarztes (R: Gerhard

Lamprecht, Lupu Pick

(auch Darsteller); als ?)

- 1. Fliehende Schatten> → IMDb

- 2. Lüge und Wahrheit → IMDb

- 1922: Bigamie (nach dem Drama "Der lebende

Leichnam" von Leo

Tolstoi; R: Rudolf

Walther-Fein;

m,it Alfred

Abel als Fedja; als ?) → IMDb;

siehe auch Verfilmung 1929

sowie projekt-gutenberg.org

- 1922: Das Mädchen aus dem goldenen Westen

(R: Hans

Werckmeister; mit Maria

Zelenka in der Titelrolle; als ?)

- 1923: Madame Golvery (R: Václav Binovec (1892–1976); mit Suzanne Marwille (1895–1962) als Zina Golveryová; als ?)

→ IMDb

- 1923: Die Gasse der Liebe und der Sünde

(R: Jan Svoboda (1889–1974), Václav Binovec (1892–1976); als Schriftsteller Jensen)

- 1924: Die Herrin von Monbijou

(R: Friedrich

Zelnik; mit Ehefrau Lya

Mara in der Titelrolle; als ?)

- 1924: Das Mädel von Capri

(R: Friedrich Zelnik mit Ehefrau Lya Mara in der Titelrolle; als

Vater des

Grafen Montebello (Ulrich

Bettac) (Zuordnung unsicher))

- 1924: Auf

Befehl der Pompadour (R: Friedrich Zelnik; mit Ehefrau Lya

Mara in deer Doppelrolle der Lucienne und

der Marquise

de Pompadour; als Vater von Lucienne)

- 1924: Das Mädel von Pontecuculi

(R: Ludwig Czerny;

mit Ada Svedin in der Titelrolle; als Hofmarschall

Graf Dodo Caramba Formanoli)

- 1925: Die Anne-Liese von Dessau (R: James

Bauer; mit Maly

Delschaft als Anna Luise, Werner

Pittschau als

Leopold von Anhalt Dessau; Kurzinfo: Obwohl Fürstin

Henriette

Catharina von Nassau-Oranien (1637–1708) –

die Mutter (Julia Serda)

von Prinz Leopold I. von Anhalt-Dessau – und Rudolf Föhse

(1646–1693) – der Vater von

Anna Luise Föhse

(1677–1745) und Apotheker des Hofes

von Dessau (Hermann Böttcher ?) – dagegen sind,

wird Anna Luise 1698 die Frau von Leopold I.

(1676–1747), später genannt

"Der alte Dessauer" (Pittschau).

Er entwickelt

sich zum ersten großen Reformator der preußischen Armee und einem

der

beliebtesten Armee-Generäle.

Anna-Luise, die ihm zehn Kinder

schenkt, bietet mit ihrem interessanten Charakter Stoff für

mehrere Theaterstücke.

Dank an Dr. Heinz

P. Adamek für die Information → IMDb

- 1926: Die

Mühle von Sanssouci (Fridericus-Rex-Film;

mit Otto Gebühr als Preußenkönig Friedrich

der Große;

R: Siegfried

Philippi; als Juwelier Lustig, Vater von Henriette (Hanni

Weisse))→ filmportal.de

- 1926: Die Försterchristel

(nach der gleichnamigen Operette von Georg

Jarno (Musik) und Bernhard

Buchbinder (Libretti);

R: Friedrich

Zelnik; mit Ehefrau Lya

Mara in der Titelrolle; als Oberhofmeister Graf von Leoben)

- 1926: Gräfin Plättmamsell

(R: Constantin

J. David; mit Ossi

Oswalda in der Titelrolle und Curt

Bois in der männlichen

Hauptrolle; als ?)

- 1928: Der

alte Fritz (2 Teile; Fridericus-Rex-Film; mit Otto Gebühr als Preußenkönig Friedrich

der Große;

R: Gerhard

Lamprecht)

- 1928: Prinzessin Olala

(nach Motiven der gleichnamigen Operette von Jean

Gilbert (Musik) und Rudolf

Bernauer (Libretti);

R: Robert

Land; mit Carmen

Boni; als der alte Fürst) → marlenedietrich-filme.de

- 1928: Unmoral

(R: Willi Wolff;

mit dessen Ehefrau Ellen

Richter; als ?)

- 1929: Mein Herz ist eine Jazzband

(R: Friedrich

Zelnik; als Stanfield)

- 1929: Die Mitternachts-Taxe

(von (Regie) und mit Harry

Piel; als Kommissar Tenner)

- 1929: Napoleon

auf St. Helena / Der gefangene Kaiser (R: Lupu

Pick; mit Werner

Krauß als Napoleon

Bonaparte; als ?)

→ filmportal.de

- 1930: Polizeispionin 77

(nach dem Roman "Der Ruf der Tiefe" von Max

Uebelhör; R: Willi Wolff;

mit dessen Ehefrau

Ellen

Richter als Florida, die Polizeispionin 77; als ?)

Tonfilme

|

|

|