|

Ellen Richter wurde am 21. Juli 1891 als Käthe Weiß in

Wien1)

geboren. Ihre Eltern bzw. Vorfahren stammte aus Ungarn und waren

jüdischen Glaubens, Tochter Käthe das jüngste von fünf

Kindern des Schneidermeisters Jakob Weiß und dessen Ehefrau Rosa.

Sie besuchte eine Volksschule, anschließend ließ sich das junge

Mädchen an der

"k.u.k. Akademie

für Musik und darstellende Kunst"1) von

dessen damaligen Leiter (1901–1910), Ferdinand Gregori1)

(1870 – 1928), zur Schauspielerin ausbilden. Die

Prüfung legte sie mit Auszeichnung ab, ein erstes Engagement

erhielt Ellen Richter, wie sie sich nun mit Künstlernamen nannte,

1908 am "Stadttheater

Brünn"1) im heutigen Brno1) (Tschechien) . Weitere

Verpflichtungen führten sie nach Wien an die "Residenzbühne" (1910;

heute "Wiener Kammerspiele"1)),

an die "Künstlerbühne" (1911) nach München1) sowie

an das Berliner "Theater

am Nollendorfplatz"1) (1912), wo sie unter anderem als

Orestes in der Operette "Die schöne Helena"1)

von Jacques Offenbach1) glänzte.

Anfang/Mitte der 10er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wandte sich Ellen Richter

dem noch jungen Medium Film zu und stand erstmals für den

stummen Streifen "Rechte des Herzens" (1913)

zusammen mit Paul Otto vor der Kamera.

Foto: Ellen Richter 1928

Urheber: Alexander Binder1) (1888 – 1929)

Quelle: Wikipedia;

Ross-Karte Nr. 3360/2 (Ausschnitt)

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

| Nach dem

Melodram "Der Eremit" (1915) und der Rolle einer berühmten Sängerin

an der Seite von Titelheld Aurel Nowotny1) war sie in dem

Krimi "Das Gesetz der Mine"1) (1915)

aus der "Joe

Deebs"-Reihe1) neben Max Landa die weibliche Hauptdarstellerin, weitere stumme

Melodramen und vor allem Abenteuer schlossen sich mit Ellen Richter

als Protagonistin in rascher Folge an, die Mimin avancierte zur

populären Stummfilm-Diva. Vor allen unter der Regie von Richard Eichberg1) bzw. bei dessen

Produktionsfirma entstanden eine Reihe von stummen Streifen, in

denen Ellen Richter mit Hauptrollen, meist Frauen der Gesellschaft

glänzen konnte. So zeigte sie sich beispielsweise als Carmen Sorgatha, die spätere Fürstin Metschersky, in "Das

Tagebuch Collins"1) (1915)

mit Walter Steinbeck als Partner, als

die junge Cora Gabor, Tochter der Wäscherin

Frau Gabor (Anna von Palen1)) bzw. später Gattin des Grafen Carlo Moretti (Karl Falkenberg1)) in dem Drama

"Das

Skelett"1) (1916), als

Abenteurerin Fürstin Carmen Metschersky in der ebenfalls

dramatischen Geschichte "Leben

um Leben"1) (1916), als

Prokuristentochter Lisbeth Wollnau, später Gattin des Großkaufmanns

Robert Erle (Kurt Brenkendorf

oder Reinhold Pasch) in dem

Krimi-Drama "Frauen,

die sich opfern"1) (1916)

oder als Margot, Tochter von Prof. Duyssen (Georg Leux) und dessen

Gemahlin Anna (Marga Köhler1)), bzw. Braut und

Ex-Frau des Hans van Bergen (Hans Mierendorff) in der tragisch endenden

Story "Der

Ring des Schicksals"1) (1916).

Foto: Ellen Richter vor 1929

Urheber: Alexander Binder1) (1888 – 1929)

Quelle: www.cyranos.ch;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

|

Man sah Ellen Richter als

Katharina Karaschkin, später

Werra Ossip, eine polnische Nationalsängerin, in dem

Stummfilm "Katharina Karaschkin"1) (1917) mit

dem Untertitel "Märtyrer der Liebe" und die "Neue

Kino-Rundschau" (20.10.1917) urteilte "… ein vorzügliches Drama, mit Ellen Richter in der

Hauptrolle… Die hervorragende Darstellungskunst der beliebten

Schauspielerin, das tadellose Zusammenspiel mit ihren Partnern und

nicht zuletzt die spannende, logisch aufgebaute Handlung fesselten

unsere Aufmerksamkeit vom erste bis zum letzten Augenblick der Vorführung.

Auch die eingeschobenen Ballettszenen im 2. Akt, ein meisterhaft

ausgeführter kleinrussischer Nationaltanz, und ein allegorisches

Bild, das Spiel des Fauns mit den Nymphen darstellend, verdienen

lebhaften Beifall." → anno.onb.ac.at

Weitere

von Eichberg in Szene gesetzte Melodramen waren unter anderem "Das

Bacchanal des Todes"1) (1917) mit ihrem

Part der

Lona, Tochter des Gastwirts Antonio Sarto

(Victor Janson), und Modell

des Malers Alexander Andrea (Erich Kaiser-Titz), "Für

die Ehre des Vaters"1) (1917), wo sie als Tessa, Tochter des Fabrikanten Flemming (Andreas von Horn1)) sowie

Verlobte des Chemikers Alfred Delmer (Bruno Kastner)

auftrat,

oder "Und

führe uns nicht in Versuchung"1) (1917)

mit Theodor Loos

als Laienbruder Franziskus, später Bildhauer und Ehemann

von Maritana (Ellen Richter).

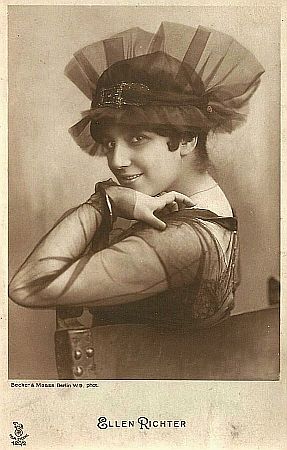

Ellen Richter ca. 1920 auf einer Künstlerkarte,

aufgenommen im Fotoatelier "Becker & Maass",

Berlin

(Otto Becker (1849–1892)/Heinrich Maass (1860–1930))

Quelle: Wikimedia

Commons; ("Film Sterne"-Serie Nr. 120/2)

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

Am 19. Juni 19153)

hatte Ellen Richter den promovierten (Dr. med. dent.,

Dr. phil.) Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzenten Willi Wolff1)

(1883 – 1947) geheiratet, nach Ende des 1. Weltkrieges

bildete das Paar auch beruflich ein Gespann. Ehemann Wolff fungierte anfangs als

Drehbuchautor wie bei dem von Rudolf Meinert1) gedrehten Historiendrama

"Das

Spielzeug der Zarin"1) ( 1919),

der von Rudolf Biebrach frei auf dem Roman "Marion Delorme" von Victor Hugo1) realisierten

Adaption "Der

rote Henker"1) (1920) oder

"Brigantenliebe"1) (1920;

Regie: Martin Hartwig1)) mit Ellen Richter

als rassig-temperamentvolle Fiametta und Hans Adalbert Schlettow als Brigant1)

(Räuberhauptmann) Carlo. 1920 gründete beide die Produktionsfirma "Ellen Richter Film GmbH",

nach Wolffs Drehbüchern und unter der Regie von

Adolf Gärtner1) entstanden Kassenschlager wie unter anderem der Zweiteiler

"Napoleon

und die kleine Wäscherin"1) (1920)

frei nach dem Lustspiel "Madame Sans-Gêne" von Victorien Sardou1) mit

Richter als Catherine Lefèbvre"1), genannt "Madame Sans-Gêne"

und Rudolf Lettinger als französischer

Kaiser Napoleon Bonaparte1),

das Drama "Die

Fürstin Woronzoff"1) (1920),

der Dreiteiler "Die Abenteuerin von Monte Carlo" (1921, → filmuniversitaet.de)

oder der Streifen "Das

Rätsel der Sphinx"2) (1921).

Hans Adalbert von Schlettow als Brigant Carlo und Ellen Richter

als Fiametta in dem Stummfilm "Brigantenliebe" (1920)

Quelle: Deutsche Fotothek, (file: df_pos-2006-a_0000866) aus

"Vom Werden deutscher Filmkunst/1. Teil: Der stumme Film" von

Dr. Oskar Kalbus1)

(Berlin 1935, S. 27) bzw. Ross-Verlag 1935;

©SLUB Dresden/Deutsche Fotothek/Unbekannter Fotograf;

Quelle: www.deutschefotothek.de;

Genehmigung zur Veröffentlichung: 30.03.2017

|

|

|

Ab 1922 übernahm Wolff nach eigenen Drehbüchern (mitunter als Co-Autor)

dann selbst die Regie bei den Stummfilmen, in denen seine Ehefrau stets im Mittelpunkt

stand und er diese kontinuierlich zu einem weiblichen Harry Piel (1892 – 1963)

aufbaute. Seine Filme

waren künstlerisch gänzlich bedeutungslos, jedoch spannende und

recht kurzweilige Abenteuer- und Sensationsgeschichten mit exotischen Spielorten und einigen sportiven Einlagen.4).

Das Publikum erlebte Ellen Richter beispielsweise als Titelheldin als Lola Montez1)

in "Lola Montez, die Tänzerin des Königs"1) (1922)

neben Arnold Korff als Bayernkönig Ludwig I.1),

als "Die Frau mit den Millionen" in dem gleichnamigen

Dreiteiler, als wagemutige Eleonore "Ellinor' Rix" in dem zweiteiligen

Abenteuer "Der

Flug um den Erdball"1) (1925),

als "Die tolle Herzogin"1) (1926) oder

als die vornehme "Dame mit dem Tigerfell" Ellen Garat alias Gräfin Perpignan in der heiteren

Geschichte "Die Dame mit dem Tigerfell"2) (1927).

In dem Revuefilm "Die

schönsten Beine von Berlin" (1927) musste sie sich als

Tänzerin Dolores gegen ihre Konkurrentin Poupette (Dina Gralla) durchsetzen,

in "Kopf

hoch, Charly!"1) (1927), gedreht

nach einem in der "Berliner

Illustrirte Zeitung"1)

erschienenen Roman von Ludwig Wolff1), war Ellen Richter die von

allen nur "Charly" genannte brünette Charlotte Ditmar, in deren

Leben einiges schief läuft.

Foto: Ellen Richter vor 1929

Urheber: Alexander Binder1) (1888 – 1929)

Quelle: www.virtual-history.com;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier |

|

Allerdings waren die Reaktionen nicht ganz so

positiv, so meinte der Filmkritiker Kurt Mühsam1) unter anderem in der Berliner "B.Z. am Mittag"1) (50. Jahrgang, Nr. 76 vom 19.03.1927) unter andrem: "Das Vielerlei an spannenden Begebenheiten, das dieser Film bringt, fesselt das Publikum von der ersten bis zur letzten Szene. Wohl ist manche der Feinheiten, die der seinerzeit in der"Berliner Illustrierten Zeitung" erschienene Roman von Ludwig Wolff in sich trug, durch die Manuskriptverfasser Willi Wolff und

Robert Liebmann1) über

Bord geworfen worden, um den Stoff den Gesetzen der Filmdramaturgie anzupassen, doch ist noch genug

des Schmackhaften übriggeblieben, um den Erfolg des Films zu sichern. (…) Willi Wolff, der Regisseur,

hat allen Szenenbildern den Zauber der Echtheit abgewonnen, schade nur, daß die Hauptdarstellerin nicht

in gleicher Weise den Anforderungen ihrer Rolle gerecht wird. Wohl muß man anerkennen, daß Ellen Richter

mit bewunderungswürdiger Selbstverleugnung zuließ, daß ihre Gegenspielerin Margerie Quimby durch ihren

besonderen Charme und ihr sicheres Spiel sie selbst so sehr in den Schatten stellen durfte. Aber

Ellen Richters Mimik war diesmal blasser denn je, ihr Spiel manieriert und ihr Aussehen trotz der

prächtigen Roben, die sie trug, nicht so, daß ihre Rolle unbedingt glaubhaft wurde.

Anton Pointner war

dagegen der stets sympathische junge Ehemann, dem man sein Glück an der Seite der schönen Dollarmillionärin gerne gönnte."

Foto: Ellen Richter vor 1929

Urheber: Alexander Binder1) (1888 – 1929)

Quelle: www.virtual-history.com;

Ross-Karte Nr. 1768/2

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

Und im "Berliner

Börsen-Courier"1) (59. Jahrgang, Nr. 133 vom 20.03.1927) konnte man

lesen "Es ist ein deutsch-amerikanischer Gemeinschaftsfilm. Die amerikanische Photographie erschlägt die deutsche.

Weniger durch Stimmungsmalerei als durch interessante Kamera-Einstellung. Der junge Deutsche erblickt das Hotel,

sein Blick wandert die Wolkenkratzerwand hinauf. Er verbiegt sich fast das Genick. Prachtvolle

Stadtbilder von New York. Schade, daß sich der Film, wie der spannende Roman von Ludwig Wolff, in

Hochstapler- und Spielerklischees verliert. Ellen Richter wird schwer tragisch, während

Michael Bohnen

zuweilen durch leichte Bonvivantzüge angenehm überrascht."

|

Bis zum Ende der Stummfilm-Ära trat Ellen Ellen Richter unter anderem noch

in dem Lustspiel "Moral"1) (1928) nach der

gleichnamigen Vorlage von Ludwig Thoma1) auf und mimte als Ninon de Hauteville die Chefin

der Revuetruppe, die von den alteingesessenen

Honoratioren und Mitgliedern eines Sittlichkeitsvereins unter der Führung

von Rentier Beermann (Jakob Tiedtke) als Gefährdung des sittlichen

Anstands der Dorfgemeinschaft

"verdammt" wird. In dem kriminalistischen Abenteuer "Die

Frau ohne Nerven"1) (1930)

entsprach sie als Sensationsreporterin Ellen Seefeldt zwar einmal mehr

ihrem Image, doch waren die Kritiker hier wenig überzeugt: Beispielsweise

befand Hans Sahl1) im "Berliner Börsen-Courier"

(Ausgabe Nr. 31 vom 19.01.1930), dass

die Handlung ein "unwahrscheinliches Durcheinander" offenbare,

das nicht nur eine Frau ohne Nerven benötige, sondern auch ein

ebensolches Kinopublikum. Fazit: "Ellen Richter als Harry Piel. Die

Regie von Willi Wolff bewegt sich in dem herkömmlichen Rahmen gängiger

Unterhaltungsstaffage." Und In der "B.Z. am Mittag" war zu lesen, dass Ellen Richter

offensichtlich den Anschluss an die Kinomoderne verpasst habe:

"Sie hat früher in großer Zahl die netten, spannenden Abenteurer- und Reisefilme gedreht,

und es ist ihr oder ihres Autor-Regisseur-Gatten Willi Wolff Irrtum, dieses genau gleiche

Genre heute für genau gleich nett und spannend zu halten. (…) Nicht nur die Amerikaner,

auch wir packen solche Sujets längst ganz anders an. Die Ausführung hat Tempo und Witz,

aber Wolff hat schon mit mehr Verve und minus Regieschnitzer, Ellen Richter ohne so aufgeregte

Übertriebenheit, der Fotoverantwortliche mit größerer Akkuratesse gearbeitet."

(Quelle: Wikipedia)

Foto: Ellen Richter vor 1929

Urheber: Alexander Binder1) (1888 – 1929)

Quelle:

www.virtual-history.com;

Ross-Karte Nr. 1768/2

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

Ellen Richters Star-Ruhm neigte sich somit offensichtlich dem Ende

entgegen, ihr letzter Stummfilm war der am 14. März 1930 uraufgeführte

Abenteuer- und Kriminalstreifen "Polizeispionin 77"1) nach dem Roman "Der

Ruf der Tiefe" von Max Uebelhör1), wo

sie als Florida die titelgebende Polizeispionin 77 darstellte. Auch

hier waren die Kritiken eher negativ, Georg Herzberg befand 1930

im "Film-Kurier"1):

"Wieder einmal muß das Pariser Apachenleben als Milieu für einen Kriminalfilm dienen. (…)

Ladislaus Vajda1)

und Willi Wolff, die als Autoren zeichnen, haben aus diesen vielen aufregenden Zutaten einen keineswegs

aufregenden Film gemacht. Und auch die Regie Willi Wolffs ist phantasielos, zu schwerfällig und

hausbacken, um den Zuschauer in den Bann der Ereignisse zu ziehen. Als Aktivum sind ein paar

Kaschemmenbilder zu buchen, von den Darstellern gefallen die wandlungsfähige Ellen Richter, eine

ausgezeichnete Verbrecher-Type Ralph Arthur Roberts und

Karl Huszar in der Rolle eines zweifelhaften Wirtes."

(Quelle: Wikipedia) → Übersicht

Stummfilme

Ellen Richter auf einer Künstlerkarte ("Film Sterne"-Serie Nr.

120/5),

aufgenommen im Fotoatelier "Becker & Maass",

Berlin

(Otto Becker (1849–1892)/Heinrich Maass (1860–1930))

Quelle: www.virtual-history.com;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

Die so genannte "Machtergreifung"1) der

Nationalsozialisten

Ende Januar 1933 beendete abrupt sowohl Ellen Richters Karriere als

auch die ihres Ehemannes. Bereits 1933 wurde die Jüdin Ellen Richter mit

einem Spielverbot belegt und 1938 aus der Reichsfilmkammer1)

ausgeschlossen. Willi Wolff konnte zwar noch bis 1934 für den Film

weiterarbeiten, zuletzt als Produzent für seine eigene Firma "Riton-Film".

Nach einer Zwangs-Auflösung der "Riton-Film, ließ sich das Paar

1935 in Wien nieder, Wolff arbeitete als Zahnarzt, außerdem gründete er in der

österreichischen Hauptstadt eine Aktiengesellschaft, die sich auf die Herstellung

von Zahnprothesen spezialisierte. Ellen Richter arbeitete in dieser Firma als Prokuristin.4)

Nach dem "Anschluss Österreichs"1) an das Deutsche

Reich bzw. der De-facto-Annexion am 12. März 1938 gingen beide

zunächst in die Tschechoslowakei1),

emigrierten anschließend nach Paris, wo Wolff erneut eine Zahnarzt-Praxis betrieb.

Während des 2. Weltkrieges gelang es dem Ehepaar wenige Monate nach dem

Einmarsch der Wehrmacht in Frankreich1) bzw. der Besetzung von Paris (08.06.1940) erneut zu fliehen,

über Lissabon1)

(Portugal) kamen sie am 3. Dezember 1940

in den USA bzw. New York City1) an.

Willi Wolff nahm dort wieder ein Studium auf, um auch den US-amerikanischen

Doktorgrad zu erwerben, als Künstler bzw. für den Film traten beide

nicht mehr in Erscheinung. Richters Mutter und ihre älteren Schwestern

wurden von den Nazis in deutschen Konzentrationslagern ermordet.

Nach dem plötzlichen Tod ihres Ehemannes – Willi Wolff1) starb am 6. April 1947

mit nur 63 Jahren während

einer gemeinsamen Europa-Reise in einem Hotel in Nizza1) an

den Folgen eines Herzinfarktes – lebte Ellen Richter, die seit Mai 1946 die

amerikanische Staatsbürgerschaft besaß, noch mehrere Jahre in New York

bzw. im Westen Hollywoods1).

Wikipedia

(Stand: August 2023) hingegen vermerkt, sie sei bereits im April 1947 nach

Berlin zurückgekehrt, wo sie ihre alte Firma, die "Ellen Richter Film GmbH" neu gründete. 1952 habe

sie in Baden-Baden1) auch die "Riton-Film GmbH" zu neuem Leben erweckt.

Später zog sie nach Düsseldorf1), da

dort ein Neffe ihres verstorbenen Mannes lebte. Ellen Richter starb dort

am 11. September 1969 im Alter von 78 Jahren. Auf eigenen Wunsch fand sie

die letzte Ruhe auf dem Friedhof in Nizza an der Seite ihres

Ehemannes.

Bei filmportal.de

kann man lesen: "Trotz ihrer damaligen Popularität und einer Filmografie von über 70 Filmen gehörte Ellen Richter

lange Zeit zu den vielen von der Filmgeschichtsforschung marginalisierten und damit vergessenen Frauen, die in den

frühen Jahren dem Kino in allen Gewerken maßgeblich Form und Ausdruck gaben. Von den Filmen, in denen sie

mitwirkte oder die von ihrer Produktionsfirma realisiert wurden, sind bis heute nur ein Bruchteil überliefert. Erst

mit dem wachsenden Interesse an der Rolle von Frauen in der Filmgeschichte und durch konkrete

Impulse einer feministisch geprägten Filmwissenschaft wurden in den 2010er Jahren mehrere ihrer Filme

in Filmarchiven entdeckt und restauriert. Im Sommer 2019 widmeten ihr das

"Deutsche Historische Museum Berlin"1)

und die "Filmuniversität Babelsberg"1) den internationalen Workshop

"Die große Unbekannte – Ellen Richter

und das populäre Kino in Deutschland 1913–1933", in dessen Rahmen auch eine umfangreiche

Retrospektive ihrer Filme gezeigt wurde." → filmuniversitaet.de

Foto: Ellen Richter 1928

Urheber: Alexander Binder1) (1888 – 1929)

Quelle: Wikimedia

Commons

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

|

|

|

Stummfilme (Auszug; als Darstellerin)

- 1913: Rechte des Herzens

(R: ?; als Gerda Larsen, Paul

Otto als Arzt Alfred Keller) → Early Cinema Database

- 1915: Der Eremit

(R: Franz

Hofer; mit Aurel

Nowotny in der Titelrolle; als die Sängerin)

- 1915: Das Gesetz der Mine

("Joe

Deebs"-Detektivreihe mit Max

Landa als Joe Deebs; R: Joe

May; als ?)

- 1915: Schlemihl.

Ein Lebensbild (R: Richard

Oswald; mit Rudolph

Schildkraut als Schlemihl, altes Faktotum des

von Guido

Herzfeld dargestellrn Trödlers Ehrenstein; Joseph

Schildkraut als Schlemihls Sohn Jakob; als Lea,

Ehrensteins Tochter und Schwester von Moritz (Lupu

Pick); Film gilt als verschollen) → filmportal.de

- 1915–1921: Filme unter der Regie von Richard

Eichberg

- 1915: Das Tagebuch Collins

(mit Walter

Steinbeck als Ingenieur Fred Collin; als Carmen Sorgatha,

die spätere Fürstin Metschersky)

- 1916: Das Skelett

(als die junge Cora Gabor, Tochter der Wäscherin Frau

Gabor (Anna

von Palen),

später Gattin des Grafen Carlo Moretti (Karl

Falkenberg))

- 1916: Leben um Leben

(als Abenteurerin Fürstin Carmen

Metschersky) → filmportal.de

- 1916: Frauen, die sich opfern

(als Prokuristentochter Lisbeth Wollnau, später Gattin des Großkaufmanns

Robert Erle (Kurt

Brenkendorf oder Reinhold

Pasch) → filmportal.de (Foto)

- 1916: Der Ring des Schicksals

(als Margot, Tochter von Prof. Duyssen (Georg

Leux) und dessen Gattin

Anna (Marga

Köhler)) → filmportal.de (Foto)

- 1917: Die im Schatten leben / Schuldlos Geächtete (als Hanna Mertens)

→ IMDb,

Early Cinema Database

- 1917: Katharina Karaschkin.

Märtyrer der Liebe (als Katharina Karaschkin, später Werra

Ossip,

eine polnische Nationalsängerin)

- 1917: Das Bacchanal des Todes

(als Lona, Tochter des Gastwirts Antonio Sarto (Victor

Janson) und

Modell des Malers Alexander Andrea (Erich

Kaiser-Titz)) → filmportal.de (Foto)

- 1917: Für die Ehre des Vaters

(als Tessa, Tochter des Fabrikanten Flemming (Andreas

von Horn) sowie

Verlobte des Chemikers Alfred Delmer (Bruno

Kastner)) → filmportal.de (Foto)

- 1917: Und führe uns nicht in Versuchung

(als Maritana, das Modell; Theodor

Loos als Laienbruder Franziskus,

später Bildhauer und Maritanas Ehemann) → filmportal.de (Foto)

- 1918: Strandgut oder Die Rache des Meeres

(als Ihne, Pflegetochter des des Fischers Jensen)

- 1918: Die Flucht des Arno Jessen

(als Lissy, Tochter des Bankdirektors (Hermann

Seldeneck); Ernst

Rückert

als Baumeister Arno Jessen)

- 1918: Die Schuld des Dr. Adrian Dorczy

(als Salome, Tochter des Trödlers Moses Simon (Victor

Janson) und

Rosita, ein spanisches Mädchen; Johannes Müller als Dr. Dorczy, Spezialist für Giftlehre)

- 1921: Die Rache der Spionin (mit Eva Speyer als Rita, der Ehefrau von Carlo Remy

(Ernst Rückert);

als Ritas Freundin Lissy Brauns) → IMDb

- 1916:

Die Braut des Reserveleutnants / Die Mission der Gräfin Cerutti

(R: Georg

Jacoby; als ?) → Early Cinema Database

- 1916: Die

Dawadasi (R: Heinz

Karl Heiland; als indische Tempeltänzerin) → Early Cinema Database

- 1916: Ein toller Einfall (nach dem Schwank von Carl Laufs;

R: Georg

Jacoby; als ?) → IMDb,

Early Cinema Database

- 1917: Der Spion

(R: Heinz

Karl Heiland; mit Ferdinand

Bonn als Anzio, der Spion; als Gräfin Fonsecca)

- 1917: Im Reiche der Flammen (R: Heinz Karl Heiland; als Kunstschützin Marion)

→ Early Cinema Database

- 1918: Der Flieger von Goerz

(R: Georg

Jacoby; als Giunetta, Harry

Liedtke als Fliegeroberleutnant) → Early Cinema Database

- 1918: Die schöne Jolan

(R: Rudolf Meinert;

als die Magd) → Early Cinema Database

- 1919: Ein Schritt vom Wege

(R: Rudolf Meinert; als ?) → Early Cinema Database

- 1919: Aberglaube

(R: Georg

Jacoby; als die aus einem Wanderzirkus geflohene Militza) → Murnau Stiftung

- 1919: Die Tochter des Mehemed

(R: Alfred

Halm; als Leila, Tochter des Schuhmachers Mehemed (Max

Kronert),

spätzer Ehefrau des Vaco Juan Riberda (Emil

Jannings), dem Freund des Dr. van Zuylen (Harry

Liedtke)) → filmportal.de

- 1919: Das

Kloster von Sendomir / Elga (nach der Novelle "Das

Kloster bei Sendomir" von Franz

Grillparzer;

R: Rudolf

Meinert; als als die Tochter des Adligen Elga; Eduard von Winterstein

als Graf Starschensky)

→ Early Cinema Database

- 1919: Das

Teehaus zu den zehn Lotosblüten (R: Georg

Jacoby; als Geisha Mimosa Yotamo, Schwester des japanischen

Wissenschaftlers Dr. Yotamo (Meinhardt

Maur)) → Murnau Stiftung

- 1919: De Profundis (nach dem Roman "My Official Wife"

von Richard Henry Savage;

R: Georg Jacoby; als Sonja)

→ IMDb,

Early Cinema Database

- 1919: Das Spielzeug der Zarin

(R:Rudolf

Meinert; als russische Zarin Katharina

II.; Joseph

Roemer als Graf

Alexei

Grigorjewitsch Orlow, deren Liebhaber)

- 1919: Der rote Henker

(frei nach dem Roman "Marion Delorme" von Viktor

Hugo; R: Rudolf

Biebrach; als Marion Delorme;

Magnus

Stifter als Kardinal Armand

Duplessis, der Herzog von Richelieu, genannt der "rote

Henker") → Murnau Stiftung

- 1920: Die letzten Kolczaks

(R: Alfred

Halm; als Olga, Tochter des hoch verschuldeten Gutsherrn

Stanislaus von Kolczak (Victor

Janson))

- 1920: Brigantenliebe

(R: Martin

Hartwig; als Fiametta, Hans

Adalbert Schlettow als Brigant

(Räuberhauptmann) Carlo)

- 1920–1921: Filme unter der Regie von Adolf

Gärtner

- 1922–1930: Filme unter der Regie ihres Ehemaanes Willi

Wolff

Tonfilme (als Darstellerin; Regie: Willi

Wolff)

- 1931: Die Abenteurerin von Tunis

(als Tänzerin Colette) → Murnau Stiftung, filmportal.de

- 1932: Strafsache von

Geldern / Willi Vogel, der Ausbrecherkönig (als Martha,

Ehefrau des Rechtsanwalts

Paulus van Geldern (Paul

Richter; Fritz

Kampers als Willi Vogel, genannt "der Ausbrecherkönig";

auch P) → filmportal.de

- 1932: Das Geheimnis um Johann

Orth. Ein Liebesroman im Hause

Habsburg (mit Karl

Ludwig Diehl als österreichischer

Erzherzog Johann

Salvator alias Johann Orth; mit der Musik, nach Motiven von Johann

Strauss (Sohn); Carl Millöcker

und Joseph Lanner;

als Olga Rostowskaja, Gattin des Fürsten Rostowsky

(Paul

Wegener); Paul Richter als

Rudolf,

Kronprinz von Österreich und Ungarn, Sohn von Kaiser Franz

Joseph I. (Paul

Otto); auch P)

→ filmportal.de (Foto)

- 1933: Manolescu, der Fürst der

Diebe (mit Iván

Petrovich als Georges

Manolescu; als Olivia, Gattin von Jan Hendricks,

Generaldirektor der Versicherungsgesellschaft (Alfred

Abel); auch P)

|

|