|

Hella Moja wurde am 16. Januar 1892*) als Helene Gertrud Mojzesczyck

im damals preußischen Königsberg1)*)

(heute: Kaliningrad1))

geboren. Nach dem frühen Verlust ihrer Eltern, war

sie zunächst als Übersetzerin

(Polnisch, Russisch) bzw. als Autorin in Hannover für die "Deutsche Presse-Korrespondenz"

und in Berlin für den "Ullstein-Verlag"1)

sowie den "Scherl-Verlag" von August Scherl1) tätig. Später ließ sie sich von Emanuel Reicher1) (1849 – 1924) an dessen

"Reichersche Hochschule für dramatische Kunst" sowie von Frida Richard

(1873 – 1946) zur Schauspielerin ausbilden. Ihr

Bühnendebüt gab Hella Moja 1913 am Berliner "Lessingtheater"1),

dem für die nächsten zwei Jahre verbunden blieb und oft im Wechsel mit der

berühmten Käthe Haack

(1897 – 1986) auftrat. Auch an anderen Berliner

Theatern wie beispielsweise dem jüdischen "Jargontheater"

"Folies Caprice" avancierte sie

bald zu einer beliebten und gefeierten Mimin.

Zum noch jungen Medium Kinematographie1) kam Hella Moja,

wie sich nun mit Künstlernamen nannte, Mitte der 10er Jahre des

vergangenen Jahrhunderts vornehmlich durch den Schauspieler und zu der Zeit für

"Decla-Film" als Regisseur tätigen Alwin Neuß

(1879 – 1935), der sie in seinen Streifen "Streichhölzer, kauft Streichhölzer!"1) (1916),

"Der Weg der Tränen"1) (1916)

und "Komtesse Hella"1) (1916)

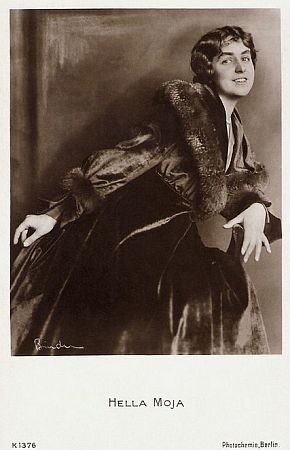

als Hauptdarstellerin besetzte. Hella Moja vor 1929 auf einer

Fotografie von Alexander Binder1)

(1888 – 1929)

Quelle: filmstarpostcards.blogspot.com;

Photochemie-Karte Nr. 1376

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

|

Die Schauspielerin machte vor allem in den melodramatischen

Geschichten jener Jahre Furore, mimte oft Gräfinnen, verarmte

Adlige oder Burgfräulein, gehörte bis Mitte der 1920er Jahre zu

den erfolgreichsten Darstellerinnen der deutschen Stummfilm-Szene. 1918 gründete sie in Berlin ihre eigene

"Hella Moja Film-Gesellschaft m.b.H.", arbeitete vor allem

mit Regisseur Otto Rippert1) (1869 – 1940) zusammen, der

etliche Stummfilme mit ihr als Protagonistin realisierte,

unter anderem die Melodramen "Wenn

die Lawinen stürzen" (1917), "Die

Fremde"1) (1917), "Heide-Gretel"1) (1918) oder das zur Zeit Napoléon Bonapartes angesiedelte

Rührstück "Gräfin

Walewska"1) (1920). Die Geschichte um die

polnische Gräfin Maria Walewska1) (1786 – 1817),

Geliebte Napoleons I.1) und Mutter des gemeinsamen Sohnes Alexandre Colonna-Walewski1) wurde 1937

in den USA mit keiner geringeren als der legendären Greta Garbo

erneut unter dem Titel "Conquest"1)

("Maria Walewska") auf die Leinwand gebracht.

Mit Regisseur Max Mack1)

(1884 – 1973) drehte Hella Moja beispielsweise "Figaros Hochzeit" (1920)

nach der Komödie

"La

folle journée, ou le Mariage de Figaro"1)

von Beaumarchais1),

Theater-Star Alexander Moissi war als Titelheld ihr Partner, Mojas

Darstellung des Figaro-Pagen Cherubino galt damals als besonders

beeindruckend und ausdrucksstark.

Hella Moja um 1920 auf einer

Fotografie von Nicola Perscheid1) (1864 – 1930)

Quelle: Wikimedia Commons;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier |

Einen ihre letzten großen Leinwanderfolge feierte sie mit

der Titelfigur in dem von Rudolf Biebrach in Szene gesetzten Kostüm-Stummfilm "Felicitas Grolandin"1) (1923),

in dem sie, als Page verkleidet, in die Dienste des Schwedenkönigs Gustav Adolf1)

trat; die Handlung ähnelte der 1882 von Conrad Ferdinand Meyer1) veröffentlichten Novelle "Gustav Adolfs Page"1).

1922 rief sie die bis 1927 existierende "Hella Moja Film AG"

ins Leben, bei der ihr späterer Ehemann, der Filmregisseur Heinz Paul1)

(1893 – 1983), zum Vorstand gehörte und sie selbst als

Aufsichtsratsmitglied und Aktionärin am Unternehmen beteiligt war.

Ab Mitte der 1920er Jahre verblasste ihr Ruhm als Darstellerin, das

Publikum empfand ihre theatralischen Interpretationen als altmodisch

bzw. nicht mehr

zeitgemäß. Das von Heinz Paul mit Carl de Vogt

als Otto Weddigen1), Kapitän der "U 9"1) und der "U 29", inszenierte

Kriegsdrama "U 9 Weddigen"1) (1927)

war Hella Mojas letzte Arbeit für den Stummfilm als

Schauspielerin, trat als Cousine des 1. Offiziers Gerhard von Dietrichsen (Gerd Briese) auf, der sich mit

Hilde verloben möchte → Übersicht Stummfilme als Darstellerin.

Hella Moja auf einer

Fotografie von Alexander Binder1)

(1888 – 1929)

Quelle: www.cyranos.ch;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

|

|

Nach rund fünfzig Stummfilm-Produktionen beendete Hella Moja

ihre erfolgreiche Karriere als Schauspielerin, verlegte sich nun ganz

auf das Schreiben von Drehbüchern. Bereits die Scripts zu den

Streifen "So ein Mädel" (1920) und "Die Straße des Vergessens" (1926),

in denen sie als Hauptdarstellerin in Erscheinung trat, trugen ihre Handschrift.

Bis 1936 lieferte sie meist als

Co-Autorin elf weitere Drehbücher zu Filmproduktionen ab, die

überwiegend von Heinz Paul in Szene gesetzt wurden → Übersicht Arbeiten als

Drehbuch-Autorin.

Während des Nazi-Regimes bekam Hella Moja Schwierigkeiten,

da sie keinen so genannten "Ariernachweis"1) erbringen konnte; 1934 änderte sie ihren Namen in "Helka Moroff".

Im Jahre 1937 stellte sie einen Antrag auf

erneute Pseudonym-Änderung, von "Helka Moroff" in "Elka Moroff", im Dezember 1938 wurde

sie aus der "Reichsschrifttumskammer"1) (RSK) ausgeschlossen, mit der Begründung, sie sei lediglich

nebenberuflich schriftstellerisch tätig.

Hella Moja um 1920 auf einer

Fotografie von Nicola Perscheid1) (1864 – 1930)

Quelle: Wikimedia Commons;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier |

Die einst gefeierte Schauspielerin, die neben Asta Nielsen,

Henny Porten,

Mia May

oder Fern Andra eine Zeit lang zu den Stars der Stummfilm-Szene gehörte, sowie Filmproduzentin und

Drehbuch-Autorin Hella Moja starb am 15. Januar 1937 in der Nacht vor ihrem

45. Geburtstag in Berlin an den Folgen einer Lungenentzündung. Die letzte

Ruhe fand sie auf dem Berliner "Waldfriedhof Heerstraße"1) im

heutigen Ortsteil Westend1);

die Grabstätte wurde inzwischen aufgelöst.

|

|

Quelle (unter anderem): Wikipedia,

Deutsches

Filminstitut**)

Siehe auch cyranos.ch;

Fotos bei filmstarpostcards.blogspot.com

|

*) Laut Wikipedia gemäß "Landesarchiv

Berlin", Geburtsregister Standesamt Königsberg (Pr. II, Nr. 167/1892); in der Heirats- und Sterbeurkunde wird als Geburtsjahr fälschlich 1898 angegeben.

**) Aus: Hansch, Gabriele / Waz, Gerlinde: Filmpionierinnen in Deutschland.

Ein Beitrag zur Filmgeschichtsschreibung (Berlin 1998, unveröffentlicht)

Fremde Links: 1) Wikipedia

Lizenz Fotos Hella Moja (Urheber: Alexander

Binder, Nicola Perscheid): Diese Bild- oder Mediendatei ist gemeinfrei,

weil ihre urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Dies gilt für die

Europäische Union, die Vereinigten Staaten, Australien und alle weiteren

Staaten mit einer gesetzlichen Schutzfrist von 70 Jahren nach dem Tod

des Urhebers.

|

|

Filme

Als Darstellerin / Als Drehbuch-Autorin

Filmografie bei der Internet Movie Database, filmportal.de

sowie

frühe Stummfilme bei "The

German Early Cinema Database"

(Fremde Links: Murnau Stiftung, Wikipedia, filmportal.de,

cyranos.ch;

R = Regie) |

Als Darstellerin (Stummfilme, Auszug)

- 1915: Die weiße Rose (R: Franz

Hofer; als ?) → IMDb

- 1915: Das Spiel mit dem Tode

(R/Drehbuch: Urban

Gad; als ?)

- 1915: Der Krieg versöhnt (von (Regie/Drehbuch) und mit Ludwig

Trautmann; als ?) → Early Cinema Database

- 1916: Filme unter der Regie von Alwin Neuß

- 1916–1921: Filme unter der Regie von Otto Rippert

- 1918: Wundersam ist das Märchen der Liebe (von

(Regie) und mit Leo Connard);

als ?) → Early Cinema Database

- 1918: Sie und er (Kurzfilm; R: ?; als Sie, Harry Lamberts-Paulsen

als Er) → Early Cinema Database

- 1918: Vor den Toren des Lebens (Kurzfilm; R: ?; als ?) → Early Cinema Database

- 1918–1919: Filme unter der Regie von Iwa Raffay

- 1919: Das Spiel von Liebe und Tod

(R/Drehbuch: Urban

Gad; als Roma-Frau) → Early Cinema Database,

Foto bei flickr.com

- 1919: Das Werkzeug des Cosimo

(R: Alfred

Halm; als Felicitas / Gustava, Adoptivtochter von Frau von Essla

(Elsa

Wagner);

Ferdinand

Bonn als Conte Cosimo da Ponte)

- 1920: So ein Mädel (R:

Urban Gad; als ?; auch Drehbuch) → IMDb

- 1920: Die Tänzerin von Tanagra

(R: Heinz

Paul; als Praxedis, Mündel von Bildhauer Avardos (Fritz Alten))

→ Early Cinema Database

- 1920: Der Vampyr

(R: Fred

Stranz; als ?)

- 1920: Der Abgrund der Seelen

(R/Drehbuch: Urban

Gad; als ?)

- 1920: Figaros Hochzeit

(nach der Komödie "La

folle journée, ou le Mariage de Figaro" von Beaumarchais;

R: Max

Mack;

mit Alexander

Moissi als Figaro; als Chérubin, erster Page des Grafen

Almaviva (Eduard

von Winterstein))

- 1920/21: Glasprinzessin

(R: Fritz

Richard; als die Gräfin) → Early Cinema Database

- 1920/21: Mein Leben als Nachtredakteur

(R: Urban

Gad; als ?) → Early Cinema Database

- 1921: Christian Wahnschaffe (nach dem Roman von Jakob

Wassermann; R: Urban

Gad; mit Conrad

Veidt;

als Christian Wahnschaffe)

- 1922: Der schwarze Montag

(R: Robert

A. Dietrich; als ?)

- 1923: Das schöne Mädel

(nach dem Roman von Georg

Hirschfeld; R: Max

Mack; als Afra, Tochter des Ehepaares

Gött (Ilka

Grüning/Fritz

Richard)

- 1923: Felicitas Grolandin

(R: Rudolf

Biebrach; als Felicitas Grolandin)

- 1923: Fiat Lux

/ …und es ward Licht! (R: Wilhelm

Thiele; als die Blinde) → IMDb

- 1924: Düstere Schatten, strahlendes Glück

(R: Max Erhardt; als ?)

- 1924: Der Mann um Mitternacht

(von (Regie) und mit Holger-Madsen;

als Else; mit Olaf Fjord)

→ IMDb

- 1924/25: Ihre letzte Dummheit

(R: Richard

Arvay; als ?)

- 1925: Des Lebens Würfelspiel

(als Änne, Tochter der Witwe Krüger (Frida

Richard))

- 1926: Die Warenhausprinzessin

(R: Heinz

Paul; als eine verarmte russische Prinzessin; Kurzinfo: Eine im

Exil lebende russische Prinzessin ist so verarmt,

dass sie als Schaufensterpuppe in der Bekleidungsabteilung

eines Kaufhauses

arbeitet.)

- 1926: Die Straße des Vergessens (R:

Heinz

Paul; als Viola, Tochter der Marquise de Revera (Ida

Wüst); auch Drehbuch)

- 1927: U 9 Weddigen

(R: Heinz Paul; mit Carl

de Vogt als Otto

Weddigen, Kapitän der "U

9" und der "U 29";

als Hilde, Cousine des 1. Offiziers Gerhard von Dietrichsen (Gerd

Briese); Hans

Mierendorf als dessen Onkel

und Hildes Vater) → filmportal.de

Als Drehbuch-Autorin (Regie: Heinz

Paul, wenn nicht anders genannt)

|

|

|

Hella Moja, aufgenommen im Fotoatelier "Becker & Maass", Berlin

(Otto Becker (1849–1892)/Heinrich Maass (1860–1930))

Quelle: filmstarpostcards.blogspot.com

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier |

|

|

| "Film-Sterne" Nr.

165/3 |

"Film-Sterne" Nr.

134/1 |

| |

|

|

|

|

|

Lizenz Foto Hella Moja (Urheber: Fotoatelier Becker & Maass, Berlin (Otto Becker

(1849–1892) / Heinrich Maass (1860–1930)): Dieses Werk ist gemeinfrei,

weil seine urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Dies gilt für

das Herkunftsland des Werks und alle weiteren Staaten mit einer

gesetzlichen Schutzfrist von 70 oder weniger Jahren nach dem Tod

des Urhebers.

|