Filme

Kinofilme / Fernsehen

Filmografie bei der Internet Movie Database

sowie filmportal.de

(Fremde Links: Wikipedia, filmportal.de, Die Krimihomepage,

felix-bloch-erben.de, fernsehserien.de, deutsches-filmhaus.de; R = Regie)

|

Kinofilme

- 1935: Das

Mädchen Johanna (R: Gustav

Ucicky; über Jeanne

d’Arc, dargestellt von Angela

Salloker;

ungenannte Nebenrolle) → filmportal.de

- 1938: Andalusische Nächte (nach der Novelle

"Carmen" von Prosper Mérimée;

R: Herbert

Maisch;

mit Imperio Argentina als

Tänzerin Carmen; als Schmuggler Triqui)

- 1940: Das

Herz der Königin (R: Carl

Froelich; mit Zarah Leander als

Maria Stuart;

als Nelson, Begleiter des

Henry Darnley (Axel

von Ambesser)) → filmportal.de

- 1941: U-Boote

westwärts! (Vorbehaltsfilm;

R: Günther

Rittau; als Matrose Gefreiter Wackerle) → filmportal.de,

Murnau Stiftung

- 1941: Das

tapfere Schneiderlein (nach dem gleichnamigen

Märchen

der Gebrüder Grimm;

R: Hubert

Schonger;

als das tapfere Schneiderlein)

- 1942: Ein

Windstoß (nach dem Bühnenstück "Un colpo di vento" von

Giovacchino Forzano;

R: Walter

Felsenstein;

als Mann mit Radio) → filmportal.de

- 1944: Der Verteidiger hat das Wort

(R: Werner

Klingle; mit Heinrich

George als Straverteidiger Justizrat Jordan;

als Angeklagter im ersten Prozess) → filmportal.de

- 1951: Corinna Schmidt

(DEFA-Produktion

frei nach dem Roman "Frau

Jenny Treibel" von Theodor

Fontane;

R/Drehbuch: Artur

Pohl; mit Ingrid

Rentsch als Corinna Schmidt; als deren Vater Prof. Willibald Schmidt;

Trude

Hesterberg

als Frau Kommerzienrätin Jenny Treibel) → filmportal.de,

defa-stiftung.de

- 1953: Hab Sonne im Herzen

(R: Erich

Waschneck; als Herr Knäbich) → filmportal.de

- 1954: Mädchen mit Zukunft (R:

Thomas

Engel; mit Herta

Staal als junge Privatdetektivin Inge Wendler; ungenannte Nebenrolle)

- 1954: Glückliche

Reise (R: Thomas Engel; ungenannte Nebenrolle) → IMDb

- 1955: Vor Gott und den Menschen (R:

Erich

Engel; mit Antje Weisgerber

und Viktor de Kowa als Ehepaar/Rechtsanwälte

Maria und Dr. Martin Lenz: als Trompeter Vogel)

- 1955: Alibi

(R: Alfred

Weidenmann; als Kneipengast) → filmportal.de

- 1956: Nacht

der Entscheidung (R: Falk

Harnack; als Jules) → filmportal.de

- 1956: Ein

Mädchen aus Flandern (nach der Novelle "Engele von

Loewen" von Carl

Zuckmayer; R: Helmut

Käutner;

mit Nicole Berger und

Maximilian Schell;

als 2. Revolutionär) → filmportal.de

- 1957: Wie ein Sturmwind

(nach dem "Hörzu"-Roman von

Eduard

Rhein alias Klaus Hellmer; R: Falk

Harnack;

ungenannte Nebenrolle) → filmportal.de

- 1958: Das Mädchen aus Hamburg

/ La fille de Hambourg (R: Yves

Allégret; mit

Hildegard

Knef (Maria) und

Daniel

Gélin (Seemann Pierre); ungenannte Nebenrolle) → IMDb,

spiegel.de,

filmmuseum-hamburg.de

- 1959: Buddenbrooks

(2 Teile, nach dem gleichnamigen

Roman

von Thomas Mann;

R: Alfred

Weidenmann;

als Zahnarzt Brecht in Teil

2) → filmportal.de

- 1960: Bumerang

(nach dem gleichnamigen Roman (1959) von Igor

Šentjurc; R: Alfred Weidenmann;

ungenannte Nebenrolle) → filmportal.de

- 1960: Der

letzte Fußgänger (R: Wilhelm

Thiele; mit Heinz

Erhardt in der Hauptrolle des "Rucksack-Wanderers"

Gottlieb Sänger; als Chefredakteur Kleinert) → filmportal.de

- 1960: Bis

dass das Geld Euch scheidet… (nach dem gleichnamigen, in der

Illustrierten "Quick"

erschienenen Roman

von Angela Ritter; R: Alfred

Vohrer; mit Luise Ullrich und

Gert Fröbe als Ehepaar Grapsch;

als Anwalt Dr. Giller)

→ filmportal.de

- 1960: An

heiligen Wassern (nach dem Roman von Jakob

Christoph Heer; R: Alfred

Weidenmann;

als der Wildheuer

Bälzi) → filmportal.de

- 1960: Der

letzte Zeuge (nach dem im "Hamburger

Abendblatt" veröffentlichten Fortsetzungs-"Kriminalbericht"

von

Maximilian Vernberg; R: Wolfgang

Staudte; als Vorsitzender des Schwurgerichts) → filmportal.de

- 1961: Der

Traum von Lieschen Müller (R: Helmut

Käutner; mit Sonja Ziemann als Lieschen Müller

alias Liz Miller;

als Onkel Joe) → filmportal.de

- 1962: Der

42. Himmel / Krach im Standesamt (R: Kurt

Früh; als Fritz Krümel alias Tierbändiger/Bärenführer "Leo Leonis" in

der hochdeutschen Fassung; Schweizerdeutsche Fassung: Paul

Bühlmann) → cyranos.ch

- 1962: Max,

der Taschendieb (R: Imo

Moszkowicz; als Arthur, Kumpan von Max Schilling (Heinz

Rühmann)) → filmportal.de

- 1970: Die

Feuerzangenbowle (nach dem gleichnamigen

Roman

von Heinrich Spoerl bzw. Remake des Films

aus dem Jahr 1944

mit Heinz

Rühmann; R: Helmut

Käutner; mit Walter

Giller als Dr. Hans Pfeiffer; als Mitglied der Tischrunde)

→ filmportal.de

- 1971: Das Freudenhaus

(nach dem Roman von Henry

Jaeger; R/Drehbuch: Alfred

Weidenmann; als Schachspieler)

→ filmportal.de

Fernsehen (Auszug)

- 1957: Der Tod des Sokrates (nach

dem Werk "Phaidon"

des Platon;

R: Ludwig

Berger; als Sokrates)

- 1957: Das Geheimnis

(nach

dem Schauspiel "The Potting Shed" von Graham

Greene; R: Werner

Völger;

als Dr. Fredrick Baston) → Wikipedia

(englisch)

- 1957: Der Parasit

(nach der gleichnamigen

Komödie von Friedrich Schiller,

basierend auf dem Lustspiel von

Louis-Benoît Picard;

R: Konrad Wagner;

als Beamter LaRoche, Subalterner des Ministers Narbonne (Reinhard Nietschmann))

- 1958: Der

Widerspenstigen Zähmung (nach der gleichnamigen

Komödie

von

William Shakespeare; R: Ludwig

Berger;

mit Ursula Lingen als

Katharina, Günter Pfitzmann als Petruchio;

als der stets betrunkene Kesselflicker Christoph Schlau)

- 1958: Maß für Maß

(nach der

gleichnamigen

Komödie von William Shakespeare in der Übersetzung von August

Wilhelm Schlegel;

R: Ludwig

Berger; als Elbogen, ein einfältiger Gerichtsdiener; Kurzinfo: Herzog Vincenzo

(Alexander

Kerst) will dem

sittlichen Verfall von Vienna durch harte Gesetze begegnen. Er gibt Statthalter Angelo

(Herbert

Tiede) Regierungsgewalt

und geht selbst als Mönch unter die Leute. Zur selben Zeit wird der junge Edelmann Claudio

(Joachim

Mock) der Verführung

angeklagt und vom sittenstrengen Angelo zum Tode verurteilt. In seiner Angst versucht Claudio, seine tugendhafte

Schwester (Ina

Halley) zu einer unehrenhaften Tat zu überreden und so sein Leben zu retten. Isabella aber bleibt sich treu.

Sie verkörpert wie Helena nicht die Liebe sondern das Gewissen …

"Hörzu"

(28/1958): "Maß für Maß" ist die fünfte der erfolgreichen Shakespeare-Inszenierungen Ludwig Bergers

im Fernsehen des SFB. Das Stück hat nichts von der Leichtigkeit und Freiheit der shakespearschen Lustspielwelt.

Statt in Wäldern, Gärten und Schlössern spielt die Handlung in einer kalten, sonnenlosen Umgebung. Die Welt ist

entschleiert, und über ihr schwebt ein hamletisches Grübeln. Dennoch wird die düstere Atmosphäre des Untergangs

vom "Ende gut, alles gut" überstrahlt. "Maß für Maß" gehört zu den letzten Problemstücken Shakespeares, die

weniger Komödien als treffliche Schauspiele mit gutem Ausgang sind.

"Bild + Funk"

(28/1958): Die tragikomische Dichtung "Maß für Maß" setzt die Berliner Reihe der Shakespeare-Inszenierungen

fort, die aus tiefem Ernst in die Bereiche lauterster Komödie in ihrer Handlung vordringt. Sicher steht im Mittelpunkt die

Kontrastierung von Macht, dem Willen zu höherer Ordnung, nach Recht, das beinahe Unrecht wird und schließlich durch

die Gnade in Bezirke freundlicherer Deutung geführt wird. Eine männliche Pflichtwelt, die umstrahlt wird von den weiblichen

Hauptgestalten Isabella, Mariane(Katja Görner)

und Julia (Bärbel Spannuth). Das dramatische Geschehen gewinnt aber seine

Bedeutung aus der Mischung der beiden Elemente von "Spiel und letzten

Lebensbedingungen".

"Hörzu (31/1958) schrieb in ihrer Kritik: Höhepunkt der Woche: Shakespeares Tragikomödie

"Maß für Maß". Mit etwas

Besorgnis sah man dem Unternehmen entgegen. Das Stück ist schwierig: keine reine Komödie, keine reine Tragödie,

viele Personen, anspruchsvolle Rollen. Nur selten wagen sich die großen Bühnen an diese Geschichte von dem Herzog,

der sich nach dem Vorbild Harun al

Raschids verkleidet und unerkannt unter das Volk mischt, um ihm auf die Schliche

zu kommen. Was Ludwig Berger daraus gemacht hat, ist aller Bewunderung wert. Er straffte und raffte, entstaubte und

verdichtete, wohlunterstützt von trefflichen Darstellern; er schuf eine Fernseh-Dichtung, der man nicht mehr anmerkte,

dass die Urform ein Bühnenwerk ist. Lediglich am Ende kam mit dem Jubel des Volkes etwas Bühnentheatralik zu Wort

und sprengte jäh den intimen Rahmen des Bildschirms.

"Gong"

(31/1958) schrieb in seiner Kritik: Was, so fragte ich mich bei der letzten Fernsehinszenierung des Shakespeare-Zyklus,

wäre mit der Komödie "Maß für Maß" geschehen, wenn sie nicht aus der Feder des großen englischen Dramatikers stammte,

sondern im Jahre 1958 von einem unbekannten Autor auf den Tisch eines deutschen Dramaturgen gelegt würde? Ich fürchte,

man gäbe sie ihm wieder zurück: Mit ein paar Bemerkungen über gelungene Details, über die geschickte Handlungsführung

und die Notwendigkeit, in unserer Zeit andere Stoffe zu behandeln. Man mag mich für einen Banausen halten,

aber "Maß für Maß" kann man heute nur noch auf der Bühne, aus der Distanz, die das Geschehen immer als Spiel

erkennen lässt, unbekümmert genießen. Ludwig Berger hat der Versuchung zum Realistischen, die dem Medium Fernsehen

innewohnt, nicht widerstehen können. Unheimlich düster wirkende Kerkermauern aus Gips rückten die Inszenierung

schon von der Szenerie her in die gefährliche Nähe einer Cinemascope-Verfilmung des

Grafen von Monte

Christo. In die

gedämpften oder drastischen Töne der Komödie mischten sich die Elemente der Schauerballade, bei der in Großaufnahme

wuchtige Henkerbeile geschliffen wurden und Isabella, verängstigt ob der drohenden Vergewaltigung, mehrfach das Kreuz

schlug. In der Illusion der Wirklichkeit, die der Bildschirm vermittelt, konnte man das nicht mehr ernst nehmen, und daran

litt auch die Aufführung des "Sender Freies

Berlin". Die gute Besetzung konnte pathetische Übertreibungen nicht

verhindern, die recht bewegliche Kamera fing dort realistische Bilder ein, wo das Spiel schwebend bleiben sollte, und der

Szenenbildner schwelgte am falschen Platz. Shakespeare schrieb für die Bühne und nicht für das Fernsehen:

"Maß für Maß"

hat gezeigt, dass beides mit zweierlei Maßen zu messen ist.

"Hören

und Sehen" (32/1958) schrieb in ihrer Kritik: "Maß für

Maß" inszenierte Ludwig Berger konventionell, aber zügig.

Dies ernsthafte Shakespeare-Lustspiel richtet sich gegen die Puritaner und gegen die Sittenlosen gleichermaßen und weiß

darum auch heute noch zu fesseln, wenn auch vielleicht die keusche Isabella (rührend von Ina Halley verkörpert) kein

Verständnis mehr findet, die lieber des geliebten Bruders Leben opfert als ihre Tugend als Kaufpreis in die Waagschale

zu werfen. (SFB)

(Quelle: tvprogramme.shoutwiki.com))

→ IMDb,

zeno.org

- 1958: Ein Sommernachtstraum (nach der gleichnamigen

Komödie von William

Shakespeare in der Übersetzung von

August Wilhelm von Schlegel;

R: Ludwig

Berger; als Zettel (im Original: Nick Bottom);

Kurzinfo: Herzog Theseus von Athen

(Alexander

Kerst) bereitet gerade seine Hochzeit mit der besiegten Amazonenkönigin

Hippolyta

(Eva

Lissa) vor, als der einfache Bürger Egeus (Helmuth

Rudolph) vorspricht, um seine Tochter

Hermia (Gardy

Granass) zu verklagen. Hermia weigert sich, den ihr vom Vater zugedachten Demetrius

(Horst

Naumann)

zu heiraten, da sie Lysander (Joachim

Mock) liebt. Das Liebespaar flüchtet in den Wald, verfolgt von Demetrius, der wiederum

von Helena (Ingrid

Stenn) gejagt wird, die ihn anbetet, aber abgewiesen wurde. In der Nacht stolpern die vier in einen

Zauberspuk der Elfen und Kobolde. Elfenkönig Oberon

(Heinz

Giese) erhält von seinem Diener Puck (Renate

Danz) eine

Wunderblume, deren Saft in den verliebt macht, den man beim Erwachen als erstes sieht. Dieser Zaubertrank bringt die

Gefühle der athenischen Liebespaare komplett durcheinander. Währenddessen spielt sich im Wald ein weiterer Elfenspuk ab:

Eine Schar tölpelhafter Handwerker probt das Spiel von Pyramus und

Thisbe, das sie am nächsten Tag dem Herzog vorspielen

wollen. Puck zaubert einem von ihnen einen Eselskopf und ausgerechnet in diesen soll sich Elfenkönigin Titania

(Ina Halley) –

beträufelt mit dem Zaubersaft – verlieben. Im Morgengrauen zerrinnt der Sommernachtstraum …

"Hörzu"

(36/1958) schrieb in ihrer Kritik: Mit dem 'Sommernachtstraum' ist der Shakespeare-Zyklus zu Ende gegangen.

Leider, möchte man sagen. Denn alles in allem haben wir vorzügliches Theater ferngesehen. Ludwig Berger, der für die

Regie und zum Teil auch für die Übersetzung verantwortlich zeichnete, hat sich Schritt für Schritt an die Mittel des

Fernsehens herangetastet und sie gerade in seiner letzten Inszenierung souverän eingesetzt. Das Spiel mit zwei Bildern

(beim Tanz der Elfen) war verblüffend. "Eine technische Spielerei ohne

Zweck", mögen Theaterexperten sagen. Aber die

Illusion des Geisterspuks war vollkommen; was kümmert's, ob sich Oberon nur der Zauberkraft des Worts bediente oder

ob er sich auf den Einfall der Regie und das Können seiner "Untertanen" an den Kameras und am Mischpult verließ!

Uns hat's ebenso gefallen wie das durch Zauber verwirrte Liebesspiel und die köstliche derbe Komik Zettels (Hans Hessling)

und seiner theaterbesessenen Freunde. Abschließend ist zu sagen, dass sich Mühe und Aufwand, die die sechs Aufführungen

gekosten haben, durchaus gelohnt haben. So gebührt allen, die daran beteiligt waren, dem

SFB und dem

NWRV,

den Akteuren, den Technikern und dem Regisseur Anerkennung und Dank.

"Hören

und Sehen" (37/1958) schrieb in ihrer Kritik: Im Lande Utopia, wo die Poesie wächst, ist Shakespeares

"'Sommernachtstraum" angesiedelt. Nur merkte man auf dem Bildschirm nicht viel davon, denn die Dialoge waren

Papier, die Dekoration Pappe. Zwar hatte auch diese sechste und letzte Shakespeare-Komödie aus Berlin ihre Glanzpunkte.

Das waren die Rüpelszenen mit Hans Hessling an der Spitze. Auch konnte man den

"Puck" von Renate Danz gelten lassen,

der ausgelassen seine Spiele trieb. Aber die Verzauberung blieb aus, und das ist schade für die vielen Menschen, die den

"Sommernachtstraum" (weil sie ihn nur vom Bildschirm kennen) zeitlebens für ein langweiliges Stück halten werden. (SFB)

(Quelle: tvprogramme.shoutwiki.com))

→ IMDb

- 1958: Die Bürger von Calais (nach dem gleichnamigen

Schauspiel von Georg

Kaiser; R: Frank Lothar (1916–?);

als Jean de

Vienne (Jean de Fiennes),

1. der gewählten Bürger; Kurzinfo: Der

englische König Eduard III. verspricht der

belagerten Stadt Calais Schonung, wenn sich sechs seiner Bürger im Büßergewand zur Hinrichtung stellen. Einer

der reichsten, Eustache

de Saint Pierre (Friedrich Maurer), opfert sich als erster …

"Gong"

(42/1958): Georg Kaiser, dessen 80. Geburtstag näher rückt und dessen 1917 in

Frankfurt a.M. uraufgeführtes

Bühnenspiel "Die Bürger von Calais" in der kriegerischen Epoche der einhundertjährigen englisch-französischen

Auseinandersetzung spielt, stellt den

"neuen Menschen", wie ihn der Expressionismus proklamierte, in den Mittelpunkt.

Georg Kaiser erhielt zu dem dramatischen Thema wohl die Anregung von Rodins berühmten

Denkmal. Der Bildhauer

hat den Bürgern von Calais ein Monument geschaffen. Diese Bürger sind auch die Helden der Dichtung, die Frank Lothar

für das Fernsehen bearbeitet und in Szene gesetzt hat.

"Gong" (45/1958) schrieb in seiner Kritik: Eine der größten Enttäuschungen der letzten Monate bereitete uns Frank Lothar,

(…). Zugegeben: Kaisers Stil für das Fernsehen, das zum Psychologisieren und zum Illusionismus verleitet, umzuformen

und neu zu beleben, ist nicht ganz leicht. Lothar schaffte es nicht. Das lag nicht allein an den Darstellern, sondern in

erster Linie an der Auffassung des Regisseurs, der sie mit langweiliger Feierlichkeit über die Szene stelzen ließ und

ihnen ein Pathos aufdrängte, das alle echten Gefühlsausbrüche erstickte und keine Höhepunkte mehr zuließ. Auch die

Choreografie ließ jede Dynamik vermissen. Wenn sich jemand bewegte, wo war es allenfalls noch die Kamera, die sich

im übrigen aber in übertriebenen Großaufnahmen erschöpfte. Übrig blieb eine Inszenierung, die das Niveau einer

respektablen Laienspiel-Aufführung erreichte.

"Hörzu"

45/1958) schrieb in ihrer Kritik: Für das Hauptwerk Georg Kaisers hatte das Fernsehen 50 Minuten übrig (…).

Was von Kaisers Stück blieb, war ein abgenagtes Gerippe. Das Wort des blinden, greisen Eustache:

"Ich habe den

neuen Menschen gesehen!" musste den Zuschauer verwundern. Denn ihm war der

"neue Mensch" verborgen geblieben.

"Hören

und Sehen" (46/1958) schrieb in ihrer Kritik: (…) das auch auf dem Bildschirm recht wirksam wurde.

Regisseur Frank Lothar hatte vernünftig gestrichen und entstaubt. Er hatte dabei aber die beiden einzigen Frauenrollen

verschwinden lassen. So sah man sich nur vielen Männern gegenüber, nicht ganz gleichwertigen Schauspielern allerdings,

die etwas zu oft in Großaufnahme agierten. Trotz dieser Einschränkung ein Abend, der sicher vielen Fernsehern gefallen

hat. (SFB)

(Quelle: tvprogramme.shoutwiki.com))

→ IMDb

- 1959: Der Kaiser von Amerika (nach der Komödie "The Apple Cart"

von George

Bernard Shaw;

Inszenierung: Berliner "Renaissance-Theater";

R: Willi

Schmidt; mit O. E. Hasse als König Magnus;

als Handelsminister Boanerges) → IMDb;

siehe auch Info

zum Hörspiel (EA: 19.02.1959)

- 1959: Affäre Dreyfus (nach

dem Theaterstück "Die Affäre Dreyfus" von Hans

José Rehfisch und Wilhelm

Herzog

über die Dreyfus-Affäre;

R: Hanns

Farenburg;

als der Historiker und Politiker Jean

Jaurès)

- 1959: Ruf ohne Echo

(nach dem Roman "Les saints vont en enfer" ("Die

Heiligen gehen in die Hölle") von

Gilbert-Pierre Cesbron (1913–1979); R: Rainer

Wolffhardt; als Gemeindepfarrer)

- 1961: Stahlnetz

(Krimiserie; als Polizeimeister Henri Wohlers in Folge 13 "Saison")

- 1962: Leben des Galilei (nach dem

gleichnamigen

Theaterstück von Bertolt

Brecht; R: Egon

Monk; mit Ernst Schröder

als

Galileo

Galilei;

als Herr Priuli, Kurator der Universität in Padua)

- 1962: Die Soldaten (nach dem

gleichnamigen

Trauerspiel von Jakob Michael Reinhold

Lenz; R: Harry Buckwitz;

als Herr Wesener, Galanteriehändler in

Lille;

Edith

Schultze-Westrum als dessen Ehefrau), Eltern von

Marie (Beatrice Schweizer) und Charlotte (Marie-Luise Hengherr))

- 1963: Man kann nie wissen

(nach

der Komödie "You Never Can Tell"

von George

Bernard Shaw; R: Dietrich Haugk;

als der wohlhabende,

von seiner Frau, nunmehrige Frau Clandon (Ursula von Reibnitz)

getrennt lebende britische

Reeder McNaughton,

Vater von Dolly (Sabine

Sinjen), Gloria (Christa Bernhardt) und Phil (Volker

Lechtenbrink)

"Gong"

38/1963: Im Thema überholte Komödie (1898) des irischen Spötters; durch spielerische Bosheiten und durch

scharfe Charakterzeichnung heute noch unterhaltsam. Ab 16

"Hamburger Abendblatt"

(23.09.1963):

Diese seit ungezählten Jahrzehnten in den Bühnenarchiven schmorende,

von der Zeit überrollte Komödie Bernard Shaws hat zuviel Staub angesetzt, als dass man ihre Wiederausgrabung für

den Bildschirm noch gutheißen könnte. Regisseur Dietrich Haugk hat das natürlich gewusst und versucht, das Spiel

seines trefflich besetzten Ensembles durch Einfügung buffoesker Elemente aus der

Commedia dell'Arte schmackhaft

zu machen. Schwäche der Handlung und Langatmigkeit der Dialoge erschöpften aber vorzeitig Neugier und Geduld

es Zuschauers.

"Gong" (41/1963): Die aparte

Komödie gehört nicht zu den stärksten Arbeiten von G. B. Shaw, (…).

Die Problematik

des Stücks, hie konservative, da fortschrittlich-emanzipierte Gesinnung

als tragischer Ehekonflikt, ist längst nicht

mehr aktuell, aber die geistsprühenden und so viele menschliche

Schwächen entlarvenden Dialoge Shaws fesseln ein

Publikum allemal und unterhalten es liebenswürdig-amüsant. Die

Inszenierung gefiel uns, wenn man auch bemerkte,

dass dem Regisseur der Bildschirm noch ein wenig fremd ist. Wohl wissend

um die verstaubte Problematik, verzichtete

Haugk auf dezenten Kammerspielton und ließ das glänzend

zusammengestellte Ensemble sich voll ausspielen.

Sabine Sinjen z. B. sahen wir lange nicht mehr so temperamentvoll

agieren.

"Hörzu"

(41/1963): Bei Shaws "Man kann nie

wissen" gelang die Neubelebung nur mäßig. Die Zeit vor der

Jahrhundertwende, aus deren Geist das Stück entstanden ist, wurde durch allerlei unstimmigen Ulk ironisiert.

Dadurch verlor das Ganze den Boden unter den Füßen, es spielte weder heute noch gestern und feuerte seine

Pointen und Thesen ins Leere (SDR).

(Quelle: tvprogramme.shoutwiki.com))

- 1963: Eine schöne Bescherung

(nach

der Komödie "La cuisine des anges" von Albert Husson (1912–1978);

R: Klaus Wagner (1930–2011); als Felix Ducotel, Ehemann von Amelie

(Heli

Finkenzeller), Eltern von

Isabelle (Margot

Philipp); Kurzinfo: Jules (Gustav

Knuth), Josef (Günther

Jerschke) und Alfred (Udo

Vioff) sind

Sträflinge auf der französischen Gefangeneninsel Cayenne. Am Nachmittag vor dem Weihnachtsfest sollen sie

das Dach des ansässigen Kaufhauses Ducotel reparieren. Mit überraschenden Fähigkeiten und den Giftzähnen ihres

Talismanes,

der Schlange Adolphe gelingt es den drei, Schicksal im Hause Ducotel zu spielen. Dem allzu

gutmütigen Hausherren

droht nämlich durch seinen Schwager der Verlust von Kaufhaus und Wohnung.

Der speziellen Fürsorge der drei

Gauner ist es auch zu verdanken, dass sich die junge Isabelle ihren Traum

von der großen Liebe erfüllen kann …:

"Gong"

(25/1963): Albert Husson treibt in dieser Komödie ein amüsantes und nachdenkliches Spiel mit der

melancholischen Wahrheit, dass die Güte der Menschen nicht immer mit der Höhe ihres Bankkontos übereinstimmt,

noch ihre Bosheit mit den Daten der Strafakten. – Groteske, Spielzeit um das Jahr 1880, mit schwarzem Sträflingshumor

und nicht ganz ernstgemeintem mörderischem Einschlag. Für Erwachsene (HR).

(Quelle: tvprogramme.shoutwiki.com))

→ Verfilmung

1955

- 1964: Der Arzt wider Willen (nach der Komödie

"Le

médecin malgré lui" von Molière;

R: Korbinian Köberle;

als Géronte, Vater der

Lucinde (Heidelotte Diehl))

- 1965: Ein Volksfeind (nach dem

gleichnamigen

Schauspiel ("En Folkefiende") von Henrik

Ibsen, in der Bearbeitung

von Arthur

Miller; R: Oswald Döpke; mit

Wolfgang Büttner als Badearzt Dr. Thomas Stockmann;

als

Zeitungsherausgeber Aslaksen)

- 1965: Ninotschka

(Musical von

Oliver Hassencamp

nach der gleichnamigen Komödie von Menyhért

Lengyel;

R: Imo Moszkowicz;

mit Ruth

Leuwerik in der Titelrolle; als Genosse Bibinski) → siehe

auch

Kinofilm 1939

sowie

Kinofilm 1959

- 1965: Der Gärtner von Toulouse (nach dem Schauspiel von Georg

Kaiser; R: Falk

Harnack; als Stellenvermittler Quechartre

Kurzinfo: Der junge Francois (Hinrich Rehwinkel) möchte Gärtner werden, weil nur die Pflanzen

seinen strengen

Anspruch auf Reinheit erfüllen. Eine Stellung als Gärtner erhält er jedoch nur, wenn er verheiratet ist.

So gibt er kurzerhand eine junge Frau aus dem Vorzimmer des Stellenvermittlers als seine Gemahlin aus und ehelicht

Janine (Elfriede

Irrall), ohne zu ahnen, dass sie eine Dirne ist. Ihr gemeinsames Leben im Glashaus verläuft unbeschwert,

bis die neue Herrin, Frau Téophot (Lola Müthel) auftaucht. Sie ist die ehemalige Chefin Janines, verführt den jungen

Gärtner und klärt ihn über die Vergangenheit seiner Frau auf. Francois tötet die Herrin und zwingt seine Frau, die Tat

auf sich zu nehmen …

"Funk

Uhr" (21/1965): Georg Kaiser, der zu den bedeutendsten Dramatikern des Expressionismus zählt und das

nationalsozialistische Deutschland verlassen musste, starb wenige Wochen nach Kriegsende: am 6. Juni

1965 jährt sich sein

Todestag zum zwanzigsten Male. 1938 schrieb Kaiser in Amsterdam unter dem Titel

"Der Gärtner von Toulouse" eine

phantastisch-überhitzte und doch kühl konstruierte, moderne, poetisch-dramatische Paraphrase zum Sündenfall der biblischen

Genesis.

"Gong"

(21/1965): Poetisch-dramatisches Schauspiel über die Verfügbarkeit und Schuld eines jungen, sich liebenden Paares.

Nur für Erwachsene.

"Hamburger Abendblatt"

(29.05.1965): Wenn auch Regisseur Falk Harnack die vom Vorbild der Klassiker

Lessing,

Lenz

und Büchner geprägte, das heißt alles Naturalistische abstreifende Bühnensprache Georg Kaisers durch Rücknahme des

tonlichen Ausdrucks den Erfordernissen des Fernsehspiels hörbar anzupassen versuchte: Der Zuschauer blieb

kühl

Das dramatisch zu Ende gedachte Finale, dem Munde des Gärtners anvertraut, überzeugte nicht, weil der junge

Hinrich Rehwinkel dieser Erzengel- und Todesbotenfiguration noch nicht gewachsen ist. Auch Elfriede Irrall hatte in

der Rolle der Janine keinen leichten Stand: Was man ihr nicht abnahm, war die so billige wie willige Dirne aus dem Maison

der Madame Téophot, die freilich von Lola Müthel mit allem Raffinement der erfahrenen Lebedame ausgestattet wurde.

Sie und Hans Hessling als betriebsamer Stellenvermittler Quechartre wurden mit des Dichters gebauter Sprache noch

am besten fertig. Es wird – anders als auf der Bühne – schwer sein, diesem Dichter des deutschen Expressionismus auf

dem Bildschirm zu voller Wirkung zu verhelfen.

"Gong" (25/1965): (…) Georg Kaiser, der in den Jahren zwischen 1913 und 1922 mit 21 Uraufführungen einen deutschen

Theaterrekord aufstellte, hat man heute fast vergessen. Die höhere Kritik bescheinigt diesen Stücken mangelnde Vitalfunktion.

Seinem ("Gärtner von Toulouse") wird jedoch niemand Lebenskraft und dramatischen Atem absprechen wollen.

Diese Paraphrase über den Sündenfall ist weder sprachlich revolutionär, will sagen vom wilden Kurzschrift-Stakkato des

Schaffens der zwanziger Jahre gezeichnet, noch inhaltlich "gewagt". (…)

Dr. Falk Harnack (…) schöpfte die dramatische

Vehemenz und den Stimmungsgehalt seiner Vorlage nicht einmal aus. Das Stück verblasste zum Traktat über die böse Lust.

Triebhaftigkeit und Treibhausatmosphäre wurden sittsam unterspielt. Die moralistischen Züge des Stücks traten dabei um

so deutlicher hervor. Das mag im Sinne der Mainzer Auftraggeber opportun gewesen sein, vom Werk und seiner Wirkung

aus gesehen war es dennoch falsch. Bei anderer Führung hätte zumindest eine Schauspielerin wie Lola Müthel (Frau Téophot)

weit stärkere Schwingungsgrade erreichen können. Doch es hat offenbar nicht sein sollen.

(Quelle:

tvprogramme.shoutwiki.com)) → IMDb

- 1965: Die chinesische Mauer

(nach

der gleichnamigen

Farce

von Max Frisch;

R: Hans Lietzau;

als Zeremonienmeister Da Hing Yen) → Die Krimihomepage

(Spezial),

filmportal.de

- 1967: Der Revisor

(nach der

gleichnamigen

Komödie

von Nikolai Gogol;

R: Gustav Rudolf Sellner;

als Gutsbesitzer

Pjotr Iwanowitsch Dobtschinski; mit Hans Clarin als der Petersburger Beamte Chlestakow)

→

IMDb

- 1967: Die Mission

(nach

dem Roman über die Konferenz

von Évian von Hans

Habe; R: Ludwig

Cremer; als Megelein;

Kurzinfo: Auf Intention von US-Präsident Roosevelt treffen sich im Sommer 1938 Delegierte aus 32 Ländern, um im

französischen Badeort Evian-les-Baines bei

Genf darüber zu beraten, wie man den Juden und den anderen Verfolgten

des Nazi-Regimes helfen könnte. Auch der

Heilige Stuhl und jüdische Hilfsorganisationen haben Vertreter geschickt.

Unter den Teilnehmern ist der jüdische Wiener Chirurg Professor Heinrich von Benda

(Martin

Held). Im Auftrag des

Reichsstatthalters in Österreich,

Seyss-Inquart

(Richard

Münch), soll Benda den Politikern inoffiziell einen

ungeheuerlichen Vorschlag unterbreiten: Die Nazis wären für einen

"Stückpreis" von 250 Dollar bereit, dem Ausland

die Juden zu verkaufen, anderenfalls würde man dieses wertlose Menschenmaterial vernichten. Bendas schreckliche

Mission löst viele Missdeutungen aus, lässt ihn als Juden erscheinen, der mit den braunen Machthabern paktiert.

Nach endlosen fruchtlosen Verhandlungen hinter verschlossenen Türen – unter anderem mit amerikanischen und

jüdischen Vertretern :– muss der Professor entsetzt feststellen, dass jede Nation ihre Gründe vorzubringen weiß,

um den "Ankauf" abzulehnen. Aus Mangel an Vorstellungskraft und aus Trägheit des Herzens nimmt kaum einer

die Drohung der Deutschen ernst …

Das Fernsehspiel entstand nach dem gleichnamigen Roman von Hans Habe. Der Autor hat selbst als Korrespondent

des "Prager

Tagblattes" an der Konferenz teilgenommen. Während das Buch in der Schilderung des Verhandlungsverlaufes

authentisch ist, hat Habe das Schicksal des Arztes, der eigentlich Heinrich Neumann(→ deutsche-biographie.de) hieß,

frei gestaltet.

"Hamburger Abendblatt"

(31.03.1967): (…) Diese Münchner Intertel-Produktion bot sich in meisterlich geführten

Dialogszenen und großartiger Besetzung als atemberaubendes und erschütterndes Dokumentarspiel von der Unfähigkeit

der Mächte, einer sich eindeutig ankündigenden Massenvernichtung bezeiten Einhalt zu gebiebeten.

"Gong" (17/1967): (…) als Fernsehspiel ist so ein höllisches Angebot mitten im Frieden von romanhaften Zügen

mitgeformt, die Überzeugung liegt hier mehr beim Schauspieler (auch dank der großen, überragenden Gestaltungskraft

von Martin Held als von Benda) als im Dokumentarspiel. Durch die große Besetzung (auch Chargenrollen waren

mit bedeutenden Schauspielern besetzt) gelang dem Regisseur Ludwig Cremer eines der besten Fernsehspiele der

neuen Saison.

"Hörzu"

(16/1967): (…) Der Schock blieb hier aus. Wie meist bei Dokumentarspielen, die die Wirklichkeit nicht zugunsten

künstlerischer Freiheit verändern können. Es bleiben Akten, Protokolle. Und Protokolle sind nun mal nüchtern und

langweilig. In Erinnerung behält man nicht das Stück, sondern nur die Reife Leistung von Martin Held (ab 16 /

BR))

(Quelle: tvprogramme.shoutwiki.com)

→ wunschliste.de

- 1969: Troilus und Cressida (nach dem gleichnamigen

Drama von William Shakespeare;

Inszenierung:

"Ruhrfestspiele

Recklinghausen"; Regie: Heinrich

Koch; TV-Regie: Hans

Quest; mit Gerd Seid

(Troilus),

Christine Wodetzky

(Cressida); als Cressidas Onkel Pandarus) → IMDb

- 1970: Vor Sonnenuntergang (nach dem

gleichnamigen

Schauspiel von Gerhart

Hauptmann; R: Wolfgang Glück;

mit Werner Hinz (Matthias Clausen) und

Cordula Trantow (Inken

Peters); als Pastor Immos)

- 1971: Der Schlafwagenkontrolleur

(nach der Komödie "Le

contrôleur des wagons-lits" von Alexandre

Bisson;

R: Heinz

Schirk; mit Alfred Böhm

als Monsieur Georges Godefroid, der seiner Familie vormacht, er sei

Schlafwagenkontrolleur,

um seine Geliebte Rosine (Franziska

Oehme) ungestört besuchen zu können, Klaus Havenstein als der echte

Schlafwagenkontolleur Alfred Godefroid; gemeinsam mit Else Quecke als Monsieur und Madame Charbonneau,

Eltern von Rosine) → IMDb

- 1971–1981: Tatort

(Krimireihe)

- 1972/1973: Kleinstadtbahnhof

/ Neues vom Kleinstadtbahnhof (Serie

mit Heidi Kabel und

Gustav Knuth;

als Bahnhofsvorsteher Arnold Pollmann)

- 1972: Dem Täter auf der Spur

(Krimiserie; R: Jürgen Roland)

→ Wikipedia

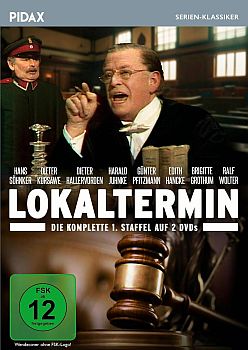

- 1973: Lokaltermin

(Krimiserie mit Hans

Söhnker als Amtsrichter Schröter; als Staatsanwalt in Folge 10 "Auf die Minute")

|

|

"Lokaltermin":

Abbildung DVD-Cover

sowie Szenenfoto

(v.l.n.r.) aus Episode 10

mit Hanns Hessling

(Staatsanwalt),

Dieter Kursawe

(Gerichtsschreiber Wutzke),

Hans Söhnker

(Amtsrichter Schröter)

Mit freundlicher Genehmigung

von Pidax Film,

welche die Serie

am 9. August 2024

auf DVD herausbrachte. |

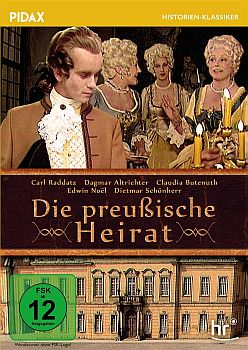

- 1974: Die preußische Heirat

(nach dem Theaterstück "Zopf und Schwert" von Karl Gutzkow,

welches nicht die Beziehung

zwischen dem jungen Friedrich von Preußen

(Gerd Böckmann)

und seinem Vater Friedrich Wilhelm I.

(Carl

Raddatz),

dem strengen "Soldatenkönig" bedient; R: Helmut Käutner;

als General Friedrich

Wilhelm von Grumbkow;

Kurzinfo: Preußen im 18. Jahrhundert: Friedrich Wilhelm I. (Carl Raddatz), genannt der

"Soldatenkönig", ist für

seine Rauheit und Strenge bekannt. Als seine Gemahlin Königin Sophie

Dorothea (Dagmar

Altrichter) ihre

gemeinsame Tochter Wilhelmine (Claudia Butenuth) mit dem Prinzen von Wales vermählen will, weiß er dies energisch

zu verhindern. Dem Willen des Vaters nach muss Wilhelmine den Erbprinzen von Bayreuth

(Edwin

Noël) heiraten …

(Quelle: Pidax

Film)) → filmmuseum-potsdam.de,

fernsehserien.de

- 1975: Beschlossen

und verkündet (Serie, Fortsetzung von "Lokaltermin"

mit Hans

Söhnker als Amtsrichter Schröter;

als Staatsanwalt Arndt in 04. "Der ehrliche Finder"/06.

"Jean"/07. "Geisterhände")

|

|

"Beschlossen und verkündet":

Szenenfoto (v.l.n.r.) aus

Episode "Geisterhände"

mit Harald Juhnke

(Herr Katt),

Hanns Hessling

(Staatsanwalt Arndt),

Harald Leipnitz

(Verteidiger Tramp),

Franz-Otto Krüger

(Oberstudiendirektor Dr. Ickel),

Hans Söhnker

(Amtsrichter Schröter)

Mit freundlicher Genehmigung

von Pidax Film,

welche die Serie

am 30.10.2024

auf DVD herausbrachte. |

- 1975: Hoftheater

(Serie;

R: Herbert Ballmann;

mit Theo Lingen als Hoftheater-Intendant Baron von Krombholz;

als Ensemble-Mitglied Schauspieler Claudius Lembke) → fernsehserien.de

- 04. Der Dolch der Kleopatra

- 05. Gastspiel auf Engagement

- 08. Der Spion, der von der Bühne kam

- 09. Warum weinen Sie, Mörder Müller?

- 10. Die Ordensverleihung

- 1977: Heiße Ware (R:

Imo

Moszkowicz; mit Klaus Wildbolz als

Gentleman-Dieb Cassidy; als Bracken)

- 1977: Es muss nicht immer Kaviar sein (Serie

nach dem gleichnamigen

Roman von Johannes

Mario Simmel;

R: Thomas

Engel; mit Siegfried Rauch als der Frauenliebhaber und Hobbykoch Thomas Lieven;

Marisa Mell in 6 Episoden als Lievens Geliebte Chantal;

als Dr. Boule)

- 1977: Der Heiligenschein (aus der Reihe "Liebesgeschichten"

nach einer Kurzgeschichte

von Curt Siodmak;

R: Heinz Schirk;

als Pater Bruno) → IMDb

- 1979: Timm

Thaler (Serie nach dem Roman "Timm

Thaler oder das verkaufte Lachen" von James

Krüss;

R: Sigi

Rothemund; mit Thomas

Ohrner als Timm Thaler; in 2 Folgen (12. "Der

Vertrag"/13. "Der

Kampf um das Lachen")

als Bischof) → Wikipedia

- 1981: Derrick

(Krimiserie mit Horst

Tappert; als Herr Winter in Folge 85 "Das sechste Streichholz")

- 1981: Ein

Zug nach Manhattan (nach der Geschichte "Holiday Song"

von Paddy

Chayefsky; R: Rolf

von Sydow;

mit Heinz

Rühmann als der jüdische Kantor Leon Sternberger, der seinen

Glauben an Gott verliert;

als dessen bester Freund Mosche Rosen)

- 1981: Das Haus im Park

(R:

Aribert

Weis; mit Wilfried Labmeier als der kleine Gauner Andi Höffner;

als Hochschulprofessor) → filmdienst.de

- 1981: Preußische

Nacht (R: Oswald

Döpke; als Hans

Joachim von Zieten, enger Vertrauter Friedrich

II. (Gerd Böckmann))

- 1981: Die Fahrt nach Schlangenbad

(R:

Stanislav Barabáš;

als Strunk) → Murnau Stiftung

- 1982: Die Präsidentin

(nach dem Schwank "La présidente" um eine falsche

Gerichtspräsidentin von Maurice Hennequin

und

Pierre Veber (1869–1942); R: Michael Günther;

mit

Heinz Schubert

als der mit Aglae (Bruni

Löbel) verheiratete,

sittenstrenge Gerichtspräsident Tricaut; Gaby Gasser

als die Tinteltangel-Sängerin Gobette; als der Justizbeamte Marius)

- 1982: Betti,

die Tochter (R: Heinz

Schirk; mit Claudia Schermutzki als die 17-jährige Betti;

als Friedrich)

- 1983: Ein

Fall für zwei (Krimiserie; als Rentner in Folge 16 "Herr

Pankraz, bitte!"; mit Günter

Strack (Dr. Dieter Renz)

und Claus

Theo Gärtner (Privatdetektiv Josef Matula))

- 1983: Der

Trotzkopf (8 Teile nach dem gleichnamigen

Roman

von Emmy von Rhoden;

R: Helmuth

Ashley; mit Anja Schüte

in der Titelrolle der Ilse Macket; als Pfarrer Wollert,

Freund der Familie Macket) → Wikipedia,

fernsehserien.de

- 1983: Zwei Tote im Sender und Don Carlos im Pogl

(R: Joachim

Roering; als Kritiker und Schauspieler "Prinz Ebolus")

- 1985: Mein Freund Harvey (nach der gleichnamigen

Komödie von Mary

Chase; R: Wolfgang

Spier; mit Harald

Juhnke

als Elwood P. Dowd; als Anwalt Gaffney) → IMDb

- 1987: Sturmflut

(Dokumentarspiel über die

Hamburger Sturmflut

des Jahres 1962; R: Lutz

Büscher; als Opa Labmann) → IMDb

- 1987: Der

Landarzt (Serie; als der alte Bauer Gustav Plötsch in

Staffel 1 mit Christian

Quadflieg als Dr. Karsten Mattiesen)

- 1988: Die letzte Fahrt der San Diego

(R: Oswald Döpke; als

Wilhelm; spiegel.de:

"Ein verwitterter Fahrensmann

Unsympath vom Dienst: Siegfried

Wischnewski), der im Alter eine Pension betreibt, wird ermordet aufgefunden.

Auf der Suche nach dem Täter entdeckt die Familie immer mehr dunkle Flecken in der Vergangenheit des alten Käptn.")

- 1990–1993: Der Millionenerbe

(12-teilige

Serie

mit Günter

Pfitzmann; in 9 Folgen als der reiche Schmuckhändler

Ludwig Rimbach, Vater von Irene (Evelyn

Hamann))

- 1991: Der Hausgeist

(Serie;

als Antiquar Vogelsam) → zauberspiegel-online.de,

fernsehserien.de

- 1991: Großstadtrevier

(Krimiserie; jeweils ungenannte Rolle)

|

|