|

Sobald Lieselotte Wilke in Berlin Fuß

gefasst hatte, wollte sie ihre Kinder zu sich holen.

Noch im selben Jahr – die Ehe mit Paul Ernst Wilke war

inzwischen geschieden worden – trat sie (noch als Liselott Wilke)

erstmals am "Deutschen Künstlertheater"1) in Berlin auf,

Verpflichtungen an

verschiedenen Berliner Bühnen schlossen sich an. Doch der Karrierestart

gestaltete sich anfangs mühsam, erst mit den Jahren gelang

Lale Andersen, wie sie sich ab Mitte der 1930er nannte, der Durchbruch zur populären

Künstlerin, vor allem aber Sängerin.

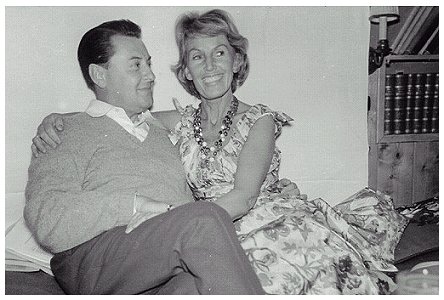

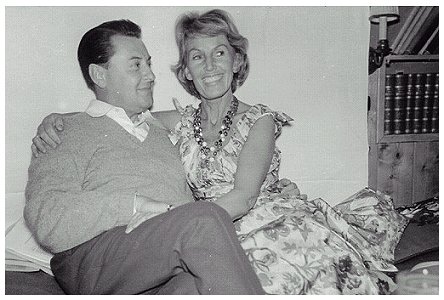

Lale Andersen 1953 mit ihrem zweiten Ehemann, dem Schweizer

Liedkomponisten Artur Beul1) (1915–2010) in ihrem

Domizil in Zollikon1)

Das Foto darf mit freundlicher Genehmigung von Artur Beul

gezeigt werden;

die Rechte liegen bei Artur Beul (www.arturbeul.ch)

© Artur Beul |

1933 erhielt sie ein Engagement am "Schauspielhaus Zürich"1), wo sie den

Komponisten und (späteren Intendanten) Rolf Liebermann1)

(1910 – 1999) kennen und lieben lernte und

zwischen 1933 und 1937 mit kleinen Rollen auf der Bühne stand. Danach

wechselte sie zu Kleinkunst- und Kabarettbühnen, trat unter anderem

beim Berliner "Kabarett der Komiker"1)

und im Münchner Kabarett "Simpl"1)

als

Chansonsängerin auf. International berühmt wurde

sie mit dem Soldatenlied "Lili Marleen"1), das sie am

1./2. August 1939 erstmals mit einem Orchester

unter Leitung von

Bruno Seidler-Winkler1)

in den Berliner "Electrola"1)-Studios

aufnahm und damit für den ersten Millionenseller in der deutschen Schallplattengeschichte

sorgte. Das Lied war keine

"Erfindung" der 1930er Jahre, sondern bereits 1915 von

dem 1893 in Hamburg geborenen, jungen Soldaten Hans Leip1)

(† 1983) für seine

Freundin verfasst worden, der damit das Leid eines durch den 1. Weltkrieg

getrennten Paars thematisierte. Bei ihm hieß das Gedicht "Lied eines jungen

Wachtposten", die Musik stammte von dem 1911 in Braunschweig

geborenen Norbert Schultze1)

(† 2002), der den melancholischen Text 1938 erneut vertonte. Von

der veröffentlichten Schallplatte wurden gerade einmal 700 Exemplare verkauft

und zunächst geriet die Produktion in Vergessenheit.

1941 übernahm der "Soldatensender Belgrad"1)

die unheroische, sentimentale Ballade um 22:00 Uhr allabendlich als Sendeschluss-Melodie, der Song – und damit auch

Lale Andersen – geriet nicht nur bei den deutschen Soldaten

zum Knüller, sondern auch auf englisch-amerikanischer Seite, die Sängerin selbst wurde von dem Erfolg

dieser inoffiziellen Antikriegs-Hymne völlig

überrascht. Das melancholische Lied, welches die Geschichte von der

Soldatenbraut, die "vor der Kaserne, vor dem großen Tor" unter

einer Laterne auf die Heimkehr ihres Liebsten aus dem Krieg wartet, passte mit

seinem Text eigentlich nicht zu der in jener Zeit üblichen Durchhalte- und

Kriegspropaganda, doch selbst der Nazi-Propagandachef Joseph Goebbels1)

schaffte es nicht, "Lili Marleen" aus dem Rundfunkprogramm zu

verbannen. Goebbels nannte das Werk damals das "Lied mit dem

Totentanzgeruch", da es die Soldaten nicht zum kämpfen ansporne, sondern

nur heimwehkrank mache, und untersagte der Künstlerin unter Androhung der

Ausweisung das Lied wegen der "wehrkraftzersetzenden Wirkung" weiter zu singen. Lale Andersen selbst wurde

zeitweilig mit

einem Auftrittsverbot belegt, das Goebbels jedoch 1943 aufgrund der

enormen Popularität der Sängerin nach neun Monaten wieder aufheben musste.

Allerdings

erhielt Lale Andersen eine Reihe von Auflagen, "Lili Marleen"

durfte sie weiterhin nicht singen und es wurde ihr nur gestattet, bei privaten

Veranstaltern aufzutreten , von denen es zu der Zeit nicht allzu viele gab.

Wikipedia notiert: "Aufgrund der erzwungenen Inaktivität Andersens

entstand die Falschmeldung der BBC1),

sie sei in ein Konzentrationslager

eingewiesen worden. Hierdurch sahen sich die Nationalsozialisten zu einem Dementi

genötigt und ließen Andersen wieder öffentlich auftreten. Ihr blieb jedoch

untersagt, "Lili Marleen" zu singen. Im Mai 1943 wurde ihr

Auftrittsverbot gelockert, doch blieb es ihr verboten, vor Soldaten zu singen

oder sich in irgendeiner Weise mit ihrem Erfolgslied in Verbindung zu bringen.

Stattdessen hatte sie sich laut Anordnung der "Reichskulturkammer" für das

"Propagandaministerium" bereitzuhalten, um für die so genannte

"Rundfunkpolitische Abteilung" englische Schallplatten ("Propagandajazz")

einzusingen."

Für

die US-amerikanischen Soldaten wurde das Lied ab 1944 übrigens in Englisch

von Marlene Dietrich

interpretiert und der Evergreen soll bis heute in

48 Sprachen übersetzt worden sein.

Kurz vor Kriegsende floh Lale Andersen mit ihrem jüngsten Sohn

Michael auf die

Nordsee-Insel Langeoog1) und

blieb dort bis zur Übernahme der Insel durch die kanadische Armee. Nach

Ende des 2. Weltkrieges wurde es stiller um die

Künstlerin, sie schien aus der deutschen Schlagerlandschaft verschwunden zu

sein, doch ab Mitte der 1950er Jahre konnte sie an ihre einstige Popularität

anknüpfen.

|

1949 heiratete sie den Schweizer Liedkomponisten Artur Beul1) (1915 – 2010), der

rund zwanzig Erfolgslieder für Lale Andersen schrieb, darunter "He,

hast du Feuer, Seemann", Liselott aus Bremenhaven", "Die

Fischer von Langeoog" und "Mit zwei Augen wie den Deinen". In

der von Paul Verhoeven

mit Marianne Hold und

Adrian Hoven

gedrehten, stimmungsvollen Liebesromanze "… wie

einst, Lili Marleen"1) (1956) sang sie natürlich

den Erfolgsschlager "Lili Marleen"

sowie den Titel "Südseenacht". Der Song "Ein Schiff wird kommen"1),

die deutsche Coverversion des Schlagers "Ta

pedia tou Pirea"1) von Manos Hadjidakis1), der in dem

Kinofilm "Sonntags… nie!"1) (1960,

"Never on Sunday")

von Melina Mercouri interpretiert.wurde, geriet über Nacht zum Kassenschlager, rückte in der Hitparade bis auf

Platz 1 vor und Lale Andersen erhielt am 3. März 1961 auf dem

Luxusdampfer

"United States"1) den

"Löwen

von Radio Luxemburg"1) in Silber als "beliebteste deutsche Schlagersängerin

des Jahres 1960"; in den US-Charts erreichte die Nummer immerhin

Platz 88. Beim "6. Grand Prix

Eurovision de la Chanson"1)

(heute "Eurovision Song Contest") vertrat sie Deutschland am 18. März 1961 in

Cannes1) mit dem deutsch-französisch

gesungenen Lied "Einmal sehen wir uns wieder"1), das jedoch nur den

13. Platz (von 16) erringen konnte → "Eurovision Song Contest 1961".

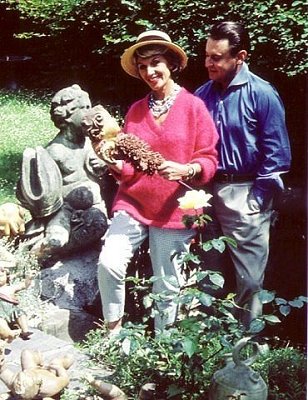

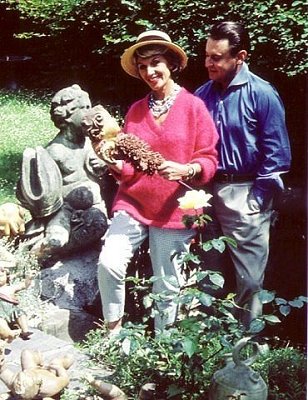

Lale Andersen und ihr Ehemann

Artur Beul1) (1915–2010)

in ihrem Garten in Zollikon1)

Das Foto darf mit freundlicher Genehmigung von Artur Beul

gezeigt werden;

die Rechte liegen bei Artur Beul (www.arturbeul.ch);

© Artur Beul

|

|

|

Lale Andersen war wieder ein viel gefragter Plattenstar, aber vornehmlich

auf Seemanns-Lieder festgelegt. Mit Aufnahmen wie dem bereits 1942

veröffentlichten Tangolied "Unter der roten Laterne

von St. Pauli"1) oder dem

Schlager "Blaue Nacht am Hafen"1)

(1951), der Coverversion von "Jealous Heart"1), erhielt sie

weitere "Goldene

Schallplatten"1); zu letzterem

schrieb sie selbst den Text unter dem Pseudonym "Nicola Wilke".

Titel wie "Blaues Meer" (1961),

"In Hamburg sind die Nächte lang" (1964) oder "Der

Rummelplatz am Hafen" (1963) verkauften sich millionenfach, in den

letzten Jahren wandte sie sich dann verstärkt dem plattdeutschen Volkslied zu.

Die Künstlerin ging auf unzählige Konzertreisen, die sie verstärkt auch ins

Ausland führten, sie trat erfolgreich in zahlreichen Fernseh-Shows wie in der

beliebten "Haifischbar"1) auf und übernahm auch gelegentlich Aufgaben

als Schauspielerin in TV-Produktionen wie in dem von Jürgen Roland1)

nach dem Roman von Hansjög Martin1)

gedrehten Krimi "Einer

fehlt beim Kurkonzert"1) (1968), wo sie

die Agathe Brocksiepen mimte, deren Schwester

Hilde (Karin Hardt)

schließlich als Giftmörderin entlarvt wird. In dem TV-Film "Der

Pott"3) (1971), von Peter Zadek1) in

Szene gesetzt nach der Tragikomödie "Der Preispokal"4) ("The Silver Tassie")

von Sean O'Casey1) in

der Übersetzung von Tankred Dorst1), trat sie als

Truppenbetreuerin in

Erscheinung → Übersicht Filmografie.

Foto: Lale Andersen und ihr Ehemann Artur Beul1) (1915–2010)

Das Foto darf mit freundlicher Genehmigung von Artur Beul

gezeigt werden;

die Rechte liegen bei Artur Beul (www.arturbeul.ch)

© Artur Beul

|

|

Darüber betätigte sich Lale Andersen auch als Schriftstellerin, 1969 erschien "Wie werde ich Haifisch? – Ein

heiterer Ratgeber für alle, die Schlager singen, texten oder komponieren

wollen." 1972, kurz vor ihrem Tod, stellte sie ihren

autobiographischen Lebensroman "Der Himmel hat viele Farben – Leben

mit einem Lied" der Öffentlichkeit vor. Die Erinnerungen wurden

wochenlang in der "Spiegel"1)-Bestsellerliste geführt

und dienten, sehr frei bearbeitet, als Vorlage für den von Rainer Werner Fassbinder1)

mit Hanna Schygulla gedrehten Kinofilm

"Lili Marleen"1) (1981). |

Über die Künstlerin selbst wurden ebenfalls einige Biografien

publiziert:

1991 erschien im "Ullstein Verlag"1) das Werk "Lale Andersen, die Lili Marleen"

mit Auszügen aus bisher unveröffentlichten Tagebüchern,

verfasst von Tochter Litta Magnus-Andersen. Zum 30. Todestag der

Künstlerin kam 2002 von Gisela Lehrke die Biografie "Wie einst Lili

Marleen. Das Leben der Lale Andersen" auf den Markt.

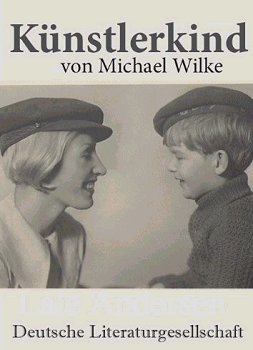

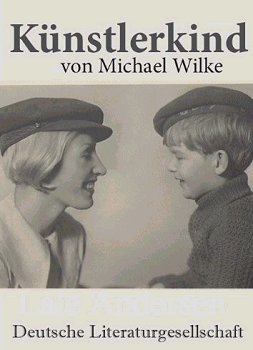

Lale Andersens jüngster Sohn

Michael Wilke1) (1929 – 2017) veröffentlichte im Dezember 2009 das Buch

"Künstlerkind", in dem er von seiner Kindheit erzählt, gleichzeitig

aber auch einen Einblick in das Leben seiner berühmten Mutter gewährt. Auf

der Seite des Berliner Verlages "Deutsche Literaturgesellschaft" hieß es unter anderem: "Es wurde

viel geschrieben und berichtet über Lale Andersen und auch viele Jahrzehnte später

ist diese Geschichte aktueller denn je und wert, erzählt zu werden. Aber nicht

von jedem – am besten von dem, der dabei war: Michael Wilke, dem Künstlerkind".

Abbildung des Buchcovers

"Künstlerkind" mit freundlicher

Genehmigung der "Deutschen Literaturgesellschaft" |

|

|

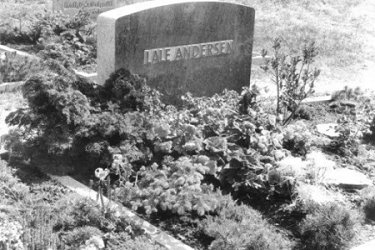

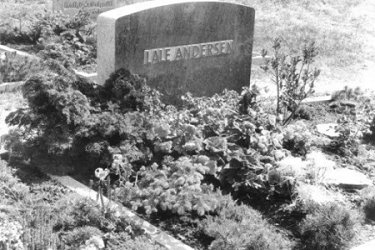

Die unvergessene Sängerin Lale Andersen starb am 29. August 1972

im Alter von 67 Jahren während einer Lesereise in einer Privatklinik in Wien1) an den Folgen ihrer

Leberkrebserkrankung und fand – gemäß ihrem Wunsch –

die letzte Ruhe auf dem "Dünenfriedhof"1) der Nordseeinsel

Langeoog1)

→ Foto der Grabstelle auch bei Wikimedia Commons

sowie knerger.de.

Artur Beul 1) starb am 9. Januar 2010, einen Monat nach seinem

94. Geburtstag, in Küsnacht1) bei

Zürich1). Seinem Wunsch

entsprechend wurde er am 14. Januar 2010 in

seinem Heimatort Lachen1)

(Kanton

Schwyz1))

beigesetzt.

Das Grab von Lale Andersen auf Langeoog

Das Foto darf mit freundlicher Genehmigung von Artur Beul

gezeigt werden;

die Rechte liegen bei Artur Beul (www.arturbeul.ch)

© Artur Beul

|

1999 wurde (bis 2012) auf Initiative der Leiterin des Kulturamtes Bremerhaven1),

Dr. Gisela Lehrke, der "Lale Andersen Preis"1) ins Leben

gerufen. Alle zwei Jahre wird dieser mit 5.000 Euro dotierte Preis an

Künstlerinnen und Künstler des Genres "Gehobene

Unterhaltungsmusik" vergeben. Die Initiative veranlasste die Tochter von

Lale Andersen, Carmen-Litta Magnus, der Stadt den Nachlass ihrer

Mutter zu schenken.

Auf Langeoog steht Andersens Wohnhaus, der "Sonnenhof". Ihr ältester Sohn, Björn Wilke, betrieb im

"Sonnenhof" einen Pensionsbetrieb, bis er das Anwesen verkaufte. Danach wurden im Vorderhaus

eine Teestube und ein Restaurant betrieben, das mit Erinnerungsstücken an Andersen dekoriert war. Heute

dient es als Ferienhaus.

→ Foto bei Wikimedia Commons (Quelle: Wikipedia)

In Bremerhaven

steht

seit 1981 eine ihr zugeeignete gusseiserne Laterne, an Lale Andersens Geburtshaus in

Bremerhaven-Lehe1)

(Lutherstraße 3) erinnert eine Gedenktafel

an die einst gefeierte Künstlerin. Am

23. März 2005 – ihrem 100. Geburtstag –

wurde auf

Langeoog Andersen zu Ehren eine von der Goldschmiedin und Malerin Eva Recker

geschaffene, lebensgroße Bronzestatue

enthüllt → eva-recker.de,

Wikimedia Commons

Für die ARD-Reihe "Legenden"1) entstand

von Britta Lübke1) die

45-minütige Dokumentation

"Lale Andersen"4) (EA: 13.08.2007), mit der das Leben und die Karriere der Sängerin beleuchtet

wird → spiegel.de.

|