|

Wie einige andere renommierte Theaterkollegen, etwa Fritz Delius,

Theodor Becker

oder Maria Fein,

die sich für kurze Zeit dem noch jungen Medium

Film zuwandten, machte auch Bruno Decarli ab 1916 Erfahrungen vor der Kamera

und hinterließ bis Anfang der 1920er Jahre mit seinen wenigen Produktionen

nachhaltige Spuren auf der noch stummen Leinwand.

|

|

|

|

Zu seinen ersten Leinwandauftritten, mit denen er wie auf der

Bühne nachhaltigen Eindruck hinterließ, zählten unter der

Regie Rudolf Biebrachs der Joachim von Trautendorff in dem Melodram "Gelöste Ketten"1) (1916)

und der Graf von Fahrenwald in dem von Robert Wiene nach einer Kriminal-Erzählung von

Ernst von Wildenbruch1) in Szene

gesetzte Drama "Das wandernde Licht"1) (1916) – jeweils

mit dem damaligen "Topstar" Henny Porten als Partnerin, mit

der noch einige weitere Produktionen folgen sollten.

|

Felix Basch besetzte

Decarli neben Mia May

als Geigenvirtuosen Carlos Valdez in der rührseligen Geschichte "Die

Silhouette des Teufels"1) (1917), Mia May-Gatte

Joe May1) an der Seite

seiner Ehefrau in "Die Liebe der Hetty Raymond1) (1917)

als Hans van Gent.

Als Robert Wiene den Horror-Streifen "Furcht"1) (1917) drehte,

war Decarli für ihn die ideale Besetzung für den von Visionen

verfolgten und fast wahnsinnig vor Furcht werdenden Graf Greven, Conrad Veidt

mimte einen indischen Priester, Bernhard Goetzke Grevens Diener und

Mechthild Thein

die Geliebte des Grafen. Als "vertiefte Psychologenarbeit"

wurde der Film von der Kritik aus dem übrigen Angebot – teils lobend, teils warnend – hervorgehoben:

"Ein Drama (…), welches im Rahmen einer psychologischen Studie durch seine

Romantik und Mystik, aber auch durch das absonderliche Gemisch von Schönem und Grauenhaften die Zuschauer tief in seinen Bann zieht."

("Der Film" 39, 29.9.1917; vgl. LBB 38, 22.9. 1917 und "Kinematograph"1) 561, 26.09.1917).3)

Der Streifen "Furcht" gehörte wie die psychologische "Charakterstudie

"Der Richter"1) (1917)

nach dem gleichnamigem Roman von Hans Land1) zu einer eher kurzlebigen "Decarli-Serie" der von Oskar

Messter1) gegründeten "Messter-Film", doch "bereits vor der Jahreswende 1917/18 stellte die

"Messter-Film" ihre "Bruno-Decarli-Serie" wegen

fehlender Popularität wieder ein.3)

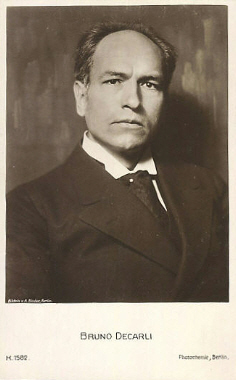

Foto: Bruno Decarli vor 1929

Urheber: Alexander Binder1)

(1888 – 1929)

Quelle: cyranos.ch;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

Das Jahr 1919 war ebenfalls äußerst produktiv für Decarlis filmische

Arbeit, rund 15 Streifen mit ihm in Haupt- und Nebenrollen gelangten in die

Lichtspielhäuser. Darunter auch Joe Mays achtteiliger Sensations- und

Abenteuerfilm "Die

Herrin der Welt"1) (1919), in dem er in den

Teilen 1, 4 und 8 zur Besetzung gehörte.

Für Conrad Tietzes "Macht-Film" übernahm er 1919 die

männliche Hauptrolle in dem mit Jugendverbot belegten Streifen "Das Gift im

Weibe", bei dem er gemeinsam mit Carl Neisser1) auch Regie führte.

Mit "Uriel Acosta" (1920), einer Adaption der Novelle

"Die Sadduzäer von Amsterdam" (1834) bzw. der

Tragödie "Uriel Acosta" (1846) von Karl Gutzkow1), mit dem die Kämpfe um die jüdischen Glaubensfreiheit in Spanien und

Holland thematisiert wurden, starteten einige Filme seiner eigenen

"Decarli-Film KG"; in "Uriel Acosta"

trat Decarli unter der Regie von Ernst Wendt1) zudem als der historische

Religionskritiker und Freidenkers Uriel da Costa1) (1585 – 1640) auf.

Weitere Produktionen mit Decarli bzw. der "Decarli-Film"

waren unter anderem Reinhard Brucks1)

Drama "Brigantenrache"1) (1920)

nach einer Novelle von Konrad Telmann1) an der Seite von

Asta Nielsen und der ebenfalls von "Horror-Spezialist" Ernst Wendt in Szene gesetzte Streifen "Der Unheimliche" (1922).

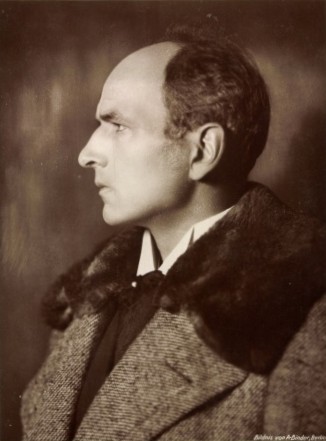

Foto: Bruno Decarli vor 1929

Urheber: Alexander Binder1)

(1888 – 1929)

Quelle: Wikipedia;

Photochemie-Karte Nr. 1584;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

|

Bereits seit Anfang der 1920er Jahre hatte sich Decarli wieder verstärkt

auf seine Theaterkarriere konzentriert, zur Spielzeit 1923/24 wechselte er

an das "Staatstheater Dresden"1), dem er bis zur Schließung aller

deutscher Spielstätten im Sommer 1944 verbunden blieb und viele

große Charakterrollen gestaltete. So erlebte man ihn

gleich zu Beginn als Lord Sir Henry Percy1) im ersten Teil von Shakespeares Drama

"König Heinrich IV."1), eine Figur, die er auch in der

Neuinszenierung 1926 gab, im gleichen Jahr war er als grandioser "König Lear"1) zu bewundern.

Als Shakespeare-Interpret erlebte man den Künstler unter

anderem als Prosperos wilden und missgestalteten Sklaven Caliban in dem

Schauspiel "Der Sturm"1) und als reichen Edelmann Baptista in der

Komödie "Der Widerspenstigen Zähmung"1). In

Hugo von Hofmannsthals1)

"Jedermann"1) machte er 1925 auch bei einem Gastspiel in

Meißen1) mit

der Titelrolle Furore, er verkörperte weiterhin beispielsweise den Herzog Skule

in dem historischem Stück "Die Kronprätendenten"1)

von Henrik Ibsen1) und den

Geheimrat Matthias Clausen in dem Drama "Vor Sonnenuntergang"1)

(1932) von Gerhart Hauptmann1)

mit Lotte Meyer1) als Inken Peters

→ einige Rollenportraits siehe hier.

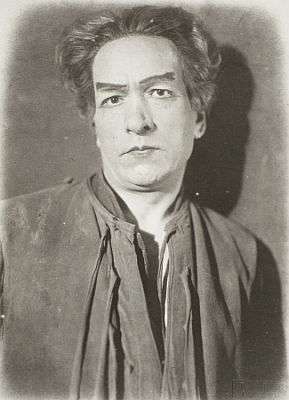

Bruno Decarli als Sir Henry Percy in "König Heinrich IV." (1.Teil)

von William Shakespeare ("Staatstheater Dresden"1), ab Spielzeit 1923/1924),

fotografiert von Ursula Richter1) (1886–1946)

Quelle: Deutsche

Fotothek, (file: df_pos-1986-c_0000007_001)

Eigentümer / © SLUB Dresden/Deutsche Fotothek/Ursula

Richter/Datierung: 1926

Quelle: www.deutschefotothek.de;

Genehmigung zur Veröffentlichung: 30.03.2017

|

|

Nach Kriegsende übernahm der zuletzt vollkommen weißhaarig gewordene

"Königliche Hofschauspieler" Bruno Decarli keine

Theaterverpflichtungen mehr und verbrachte seine letzten Lebensjahre bei

seiner ältesten Tochter in Großbritannien, wohin er 1946 gezogen war. Dort

starb der einst gefeierte Charaktermime am 31. März 1950

in Frogwell4) (Grafschaft

Cornwall1)) – zwei

Wochen nach seinem 73. Geburtstag.

|

|

|

Quelle (unter anderem): Wikipedia,

cyranos.ch;

Fotos bei virtual-history.com,

filmstarpostcards.blogspot.com

|

Fremde Links: 1) Wikipedia, 2) Murnau Stiftung

Quelle:

3) www.filmblatt.de:

FILMBLATT 8 (Herbst 1998): Hrsg.: CineGraph Babelsberg e.V. (Berlin-Brandenburgisches Centrum für Filmforschung)

4) gemäß Volker Wachter lt. Information des Staatstheaters Dresden (Archiv):

laut Wikipedia gestorben in in Tiverton

(Devon),

Lizenz Foto Bruno Decarli (Urheber: Alexander

Binder/Wilhelm Willinger): Diese Bild- oder Mediendatei ist

gemeinfrei, weil

ihre urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Dies gilt für die

Europäische Union, die Vereinigten Staaten, Australien und alle weiteren

Staaten mit einer gesetzlichen Schutzfrist von 70 Jahren nach dem Tod

des Urhebers.

*) Mac Walten, das ist der Verwandlungskünstler

Max Grünthal, der als "Mac Walten" bzw. der "Mann

mit dem geheimnisvollen Rock" auftrat. Er verabschiedete sich 1920

von der Bühne, eröffnete in der Berliner Friedrichstraße ein Fotostudio

und lichtete viele Artistenkollegen in Originalposen ab. Seine Spur verliert

sich im Jahre 1936, nachdem er als Jude vor den Nazis in die

Niederlande geflohen war. (Quelle: www.scheinschlag.de)

Lizenz Foto Bruno Decarli (Urheber Mac Walten):

Die Schutzdauer (von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers) für das von

dieser Datei gezeigte Werk ist nach den Maßstäben des deutschen, des österreichischen

und des schweizerischen Urheberrechts abgelaufen. Es ist daher gemeinfrei.

|

|

Filme

Stummfilme / Tonfilme

Filmografie bei der Internet Movie Database

sowie filmportal.de

sowie

frühe Stummfilme bei "The

German Early Cinema Database"

(Fremde Links: Wikipedia, filmportal.de, Murnau Stiftung; R

= Regie) |

Stummfilme

- 1916–1918: Filme von (Regie) Rudolf

Biebrach (meist auch Darsteller); mit Henny Porten in der weiblichen Hauptrolle

- 1916: Das wandernde Licht

(nach der Novelle von Ernst von Wildenbruch;

R: Robert

Wiene; mit Henny Porten;

als Graf von Fahrenwald) → filmportal.de,

Murnau Stiftung

- 1916/17: Die Nixenkönigin

(R: Louis Neher;

als ?)

- 1917: Der Mann im Spiegel

(R: Robert

Wiene; als "der Rächer")

- 1917: Die

Silhouette des Teufels

(R: Felix

Basch, Joe May;

mit Mia

May; als der Geigenvirtuose Carlos Valdez)

→ filmportal.de (Foto),

Murnau Stiftung

- 1917: Die Liebe der Hetty Raymond

(R: Joe May, mit dessen Ehefra Mia May als Hetty Raymond; als

Hans van Gent)

→ Murnau Stiftung

- 1917: Das Gewissen des Andern (R: Emmerich

Hanus; als ?) → IMDb,

Early Cinema Database

- 1917: Der Richter

(nach dem Roman von Hans

Land (auch Drehbuch); R: ?; als Gerichtsassessor van Liers,

Verlobter von Lisa Redern (Lina

Salten); Otto

Gebühr als deren Verführer Eduard Dekker) → Murnau Stiftung

- 1917: Vertauschte Seelen (R: Hans

Oberländer; als der Graf / der Maler) → IMDb,

Early Cinema Database

- 1917: Furcht

(R: Robert

Wiene; als Graf Greven) → filmportal.de

- 1918: Im Zeichen der

Schuld: Aus dem Leben eines Vorbestraften (R: Richard

Eichberg; als Arndt Vandram,

Inhaber des ostindischen Bankhauses "Bandram & Barker")

- 1918: Der Rubin-Salamander

(nach dem Roman "Die Brüder" von Paul Lindau;

von (Regie) und mit Rudolf

Biebrach;

als Martin Hellberg, Bruder des angesehenen Juristen

Landgerichtsrat Gottfried Hellberg (Biebrach))

→ Murnau Stiftung

- 1919: Die Nackten.

Ein sozialpolitischer Film (R/Drehbuch: Martin

Berger; als ?) → Early Cinema Database

- 1919: Rebellenliebe

(R: Heinz

Carl Heiland; als Graf Wolfburg) → Early Cinema Database

- 1919: Morphium

(R: Bruno Ziener;

als der Kapellmeister) → IMDb,

Early Cinema Database

- 1919: Jettatore

(R: Richard

Eichberg; als Baron Gaston de Saint Amant) → Early Cinema Database

- 1919: Fräulein Mutter

(R: Carl

Neisser; als ?) → Early Cinema Database

- 1919: Die siebente Großmacht

(R: Willy

Grunwald; als ?) → IMDb

- 1919: Die

Herrin der Welt (acht Teile; R: Joe

May (Teil 2, 3, 8)/Josef

Klein (1, 4)/Uwe

Jens Krafft (Teil 4–6)/

Karl

Gerhardt (Teil 7); mit Mia

May in der Titelrolle; als ?)

- 1919: Der Tempelräuber (R: Heinz

Carl Heiland; als der Inder Ellipam) → Early Cinema Database

- 1919: Das Lächeln der kleinen Beate

(R: Georg

Schubert; mit Hilde

Wörner in der Titelrolle; als ?)

→ IMDb,

Early Cinema Database

- 1919: Sünden der Eltern

(R: Richard

Eichberg; als Portierssohn Karlemann) →

IMDb,

Early Cinema Database

- 1919: Der Hirt von Maria Schnee

(R: Iwa

Raffay; als der Hirt; auch Produktion)

- 1919: Das Gift im Weibe (als

Sohn des Fabrikanten; auch Co-Regie mit Carl

Neisser)

→ Early Cinema Database

- 1920: Uriel Acosta (nach

der Novelle

"Die Sadduzäer von Amsterdam" (1834) bzw. der

Tragödie

"Uriel Acosta" (1846) von Karl Gutzkow;

R:

Ernst

Wendt; als Uriel

Acosta; auch Produktion) → Early Cinema Database

- 1920: Störtebecker (R: Ernst Wendt; als Klaus Störtebeker;

auch Produktion) → IMDb,

Early Cinema Database

- 1922: Brigantenrache

(nach einer Novelle von Konrad

Telmann; R: Reinhard

Bruck; mit Asta

Nielsen als Anica,

Ehefrau von Danilo (Walther

Brügmann); als Ruggiero, den Anica eigentlich liebt; auch Produktion) → filmportal.de

- 1922: Der Unheimliche

(R:

Ernst

Wendt; als Eduard, Sohn des Wiener Bankiers Josias von Totleben

(Heinrich

Marlow)

bzw. heimlicher Ehemann von Angelica (Margot von Hardt); auch Produktion) → IMDb

- 1922: Ein neues Leben / De bruut (R:

Theo

Frenkel; als Henri Norwart) → IMDb

- 1922: Die Liebeslaube

(R: Wolfgang

Neff; als ?)

- 1922: Fridericus Rex

(Fridericus-Rex-Film;

4 Teile; R: Arzen

von Cserépy; mit Otto

Gebühr als Preußenkönig Friedrich II.;

als Minister Friedrich

Wilhelm von Grumbkow)

- 1923: Ein Glas Wasser

(nach dem Lustspiel "Das

Glas Wasser" von Eugène

Scribe; R: Ludwig

Berger;

mit Mady

Christians als Königin Anna: als Marquis von Torcy) → filmportal.de,

Murnau Stiftung

- 1923: Der Mann mit der eisernen Maske

(nach dem Roman von Alexandre

Dumas d.Ä.; R: Max

Glass;

mit Wladimir

Gaidarow als Ludwig

XIV. sowie dessen Bruder Bertrand, der "Mann mit der

eisernen Maske";

als Hugenottenführer Gaston d’Aubigny)

- 1923: Scheine des Todes

(R: Lothar Mendes;

als Henry, erblüsterner Bruder von Lord Hull (Alfred

Abel))

Tonfilme

|

|

|

|

|