|

Ohne eine

entsprechende Ausbildung, erhielt Steinrück Anfang der 1890er Jahre ein Engagement am

Theater in Mühlhausen1) (Thüringen), weitere Stationen wurden

Breslau1) ("Lobe-Theater"1))

und Hannover1). 1901 wurde er von Raphael Löwenfeld1) an dessen 1894

in Berlin gegründete "Schiller Theater AG" bzw. das "Schillertheater"1) berufen, Engagements am

"Neuen Theater"1) sowie am "Kleinen Theater"1),

den von Max Reinhardt1) geführten

bzw. zugehörigen "Reinhardt-Bühnen"1),

schlossen

sich an, wo er unter anderem 1905 mit der Titelrolle in dem Drama "Michael Kramer"1)

von Gerhart Hauptmann1) brillierte. 1906 gehörte er als Ensemblemitglied zu

dem von Max Reinhardt geleiteten "Deutschen Theater"1), trat

auch am 20. November 1906 als Herr Gabor, Vater von Melchior (Bernhard von Jacobi2)), neben Bühnen-Legende Alexander Moissi

in der Rolle des Moritz Stiefel sowie unter anderem Camilla Eibenschütz1)

(Wendla Bergmann), Gertrud Eysoldt

(Ilse), Hedwig Wangel

(Frau Gabor) und dem Autor selbst (der vermummte Herr) an den dem "Deutschen Theater" angeschlossenen

"Kammerspielen" in der von Reinhardt inszenierten Uraufführung des

gesellschaftskritisch-satirischen Dramas "Frühlings

Erwachen"1) von

Frank Wedekind1) auf, mit dem ihn eine besondere Freundschaft und Affinität

verband → Besetzung bei stadtmuseum.de.

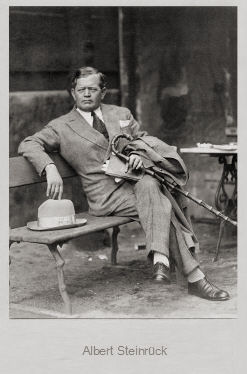

Albert Steinrück auf einer Fotografie

von Sasha Stone1) (1895 – 1940)

Quelle: www.cyranos.ch;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

Zwei Jahre später wechselte Steinrück als "1. Charakterspieler" an

das "Königliche Hof- und Nationaltheater"1) in München, wo er bis

Ende der 1910er Jahre eine künstlerische Heimat fand. Hier feierte er unter

anderem am 8. November 1913 (Uraufführung) Erfolge mit der Titelfigur in dem als Fragment

hinterlassenen, 1836/37 entstandenen Dramenfragment "Woyzeck"1) von

Georg Büchner1)

(Regie: Eugen Kilian (1872–1920), Sohn von Hubertus Kilian1)), machte sich

zudem mit eigenen Inszenierungen einen Namen,

übernahm schließlich nach Ende des 1. Weltkrieges kurz die Intendanz des

Hauses.

Anschließend zog es Steinrück erneut in die Metropole Berlin, hier wirkte er

in den 1920er Jahren unter anderem am "Preußischen Staatstheater"1), am

"Deutschen Theater" und an den von Erwin Piscator1) geleiteten "Piscator-Bühnen"1), wurde für seine Interpretationen kraftvoll-dominanter Charaktere gerühmt

wie beispielsweise mit der Hauptrolle des charismatischen Führers Occc in "Rheinische

Revellen" von Arnolt Bronnen1) ("Staatstheater",

Regie: Leopold Jessner1);

Premiere: 16.05.1925)

→ felix-bloch-erben.de.

Steinrück spielt u.a. den mephistophelischen Veit Kunz in Frank Wedekinds

"Franziska" ("Tribüne"1), 1919): "Er gibt als einziger Wedekind. Er ist scharf, intensiv. Er hämmert,

formuliert. Er erstarrt zum Bild und ist dramatisch bewegt Ein schwerfälliger, stiernackiger Kerl

spricht mit geschlossenen Augen. Und es ist unheimlich, wenn sie sich glotzend

öffnen." (Ihering1)) Weiter tritt er auf in

Ernst Barlachs1) "Die Sündflut"3)

("Staatliches Schauspielhaus", 1925), Edgar Wallaces1)

"Der Hexer" ("Deutsches Theater", 1927), in dem er als morphiumsüchtiger, verbrecherischer Anwalt agiert, und in

Bruno Franks1)

"Zwölftausend" ("Deutsches Theater", 1928). Sein einfacher Stil, der vor dem Krieg

avantgardistisch wirkte, erscheint im modernen, expressionistischen Theater plötzlich veraltet, naturalistisch:

"Steinrück stand da und strahlte Magie aus. Seine Rede aber war nüchterner

Alltag." (Ihering1)).*) Eine

seiner letzten Interpretationen war die Figur des Graf de Coste in der

von Robert Forster-Larrinaga1) im August 1928 an den

"Kammerspielen" in Szene gesetzten Erstaufführung des Liebes-Schauspiels "Oktobertag" von Georg Kaiser1)

an der Seite von Margarethe Koepke4) (die Nichte Catherine),

Mathias Wiemann (Leutnant

Jean-Marc Marrien) und Oskar Homolka (Schlächtergeselle Leguerche). Ein Portrait Steinrücks in dieser Rolle

(Öl auf Leinwand) entstand von dem Maler und Grafiker Willy Robeert Huth1)

(1890 – 1977) für die Gemäldegalerie des "Deutschen Theaters"

→ siehe auch Informationen zu dem Stück bei der ARD-Hörspieldatenbank.

Schon früh interessierte sich der gefeierte Charakterdarstelle für die aufstrebende Kinematographie1), sein erster

nachweisbarer Auftritt datiert aus dem Jahre 1910. "Japanisches Opfer"

bzw. "Edelmut eines Japaners" hieß der kurze Streifen mit Lupu Pick (Baron

Kamaishi), Max Mack1) ("Der Edelmütige") und

Friedrich Zelnik

(Prof. Murosaki), Steinrück mimte einen Delegierten. Ab 1919 stand der

Schauspieler dann regelmäßig vor der Kamera, etablierte sich mit zahlreichen

Haupt- und prägnanten Nebenrollen in der Stummfilmszene – seine Filmografie

umfasst rund 90 Produktionen. Typisch für ihn werden Darstellungen harter Männlichkeit.

"Gewalttätig, grausam, brutal, zynisch, von unerhörter Ausdrucksfähigkeit und Wucht in Spiel und Erscheinung, lebt er die Rolle.

Fast nicht mehr menschlich in der unerbittlichen Verfolgung seiner Rache, teuflisch, satanisch.

Mia May sein

Opfer." heißt es in der Kritik zu "Die Schuld der Lavina Morland"1)

("Der Film", Nr. 42, 1920).*)

|

Steinrück gab beispielsweise den Bauern bzw. Richter Pedro Crespo in

Ludwig Bergers1)

Historiendrama "Der Richter von Zalamea"1) (1920), gedreht nach dem

gleichnamigen Versdrama1) von Pedro Calderón de la Barca1), in dem

Stummfilmklassiker "Der

Golem, wie er in die Welt kam"1) (1920)

verkörperte er brillant den Rabbi Löw, der den Golem1)

(Paul Wegener), einen künstlichen Menschen aus Lehm, zum Leben

erweckt. Einen nicht minder großen Erfolg feierte er mit der Figur des Friedrich Wilhelm I. von Preußen1) in

Arzén von Cserépys1) Historien-Vierteiler "Fridericus

Rex"1) (1922/23), der seinen Sohn Friedrich1)

(Otto Gebühr) mit strenger Hand auf die Rolle als Thronfolger vorbereiten

will. Steinrück zeigte sich mit den weiblichen Stars jener Jahre in etlichen

Melodramen, beispielsweise als der Fabrikbesitzer neben Pola Negri in "Sappho"1) (1921)

nach dem Roman von Alexandre Dumas d. Ä.1), mit

Asta Nielsen in "Das Haus am Meer"1) (1924)

nach dem Schauspiel von Stefan Zweig1) und

in der Verfilmung "Hedda Gabler"1) (1925)

nach dem gleichnamigen

Bühnenwerk1) von Henrik Ibsen1) oder mit

Henny Porten

in der Adaption "Die

Geierwally"1) (1921) nach dem gleichnamigen

Roman1) von Wilhelmine von Hillern1) und

in "Das goldene Kalb"1) (1925)

nach dem Roman "Die beiden Leben der Magdalena" von Ferenc Herczeg1).

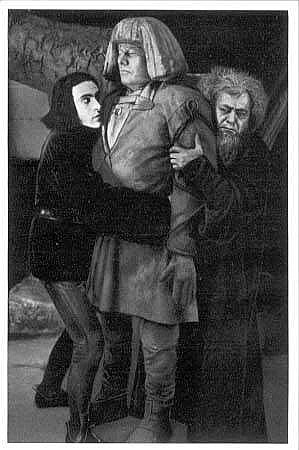

Paul Wegener als Golem (Mitte), Albert Steinrück als Rabbi Loew

(r.)

und Ernst Deutsch

(l.) als Famulus in dem Stummfilm

"Der Golem, wie er in die Welt kam" (1920) von Paul Wegener und Carl Boese

Quelle:

Deutsche

Fotothek, (file: df_pos-2006-a_0000854)

aus

"Vom Werden deutscher Filmkunst/1. Teil: Der stumme Film" von

Dr. Oskar Kalbus (Berlin 1935, S. 65)

bzw. Bilder aus dem Sammelwerk Nr. 10

© SLUB Dresden/Deutsche Fotothek/Unbekannter Fotograf

Quelle: www.deutschefotothek.de;

Genehmigung zur Veröffentlichung: 30.03.2017

|

Als Manfred Noa1) sein zweiteiliges Troja1)-Epos

"Helena"1) (1924) mit

der bis dahin völlig unbekannten italienischen Stummfilm-Darstellerin Edy Darclea

(1895 – ?) als die schöne Helena1)

auf die stumme Leinwand bannte, gehörte auch

Albert Steinrück als König Priamos1) zur hochkarätigen Besetzung:

Hanna Ralph

gab als Andromache1) die

Gemahlin des trojanischen Helden Hektor1) (Carl de Vogt),

Wladimir Gaidarow

den strahlender Königssohn Paris1), Adele Sandrock

Priamos' Gattin Hekabe1) und Friedrich Ulmer

den König von Sparta, Menelaos1). Der aufwendige Monumentalfilm, basierend

nach Motiven der antiken Ilias-Sage1)

des Homer1) (Drehbuch:

Hans Kyser1)), erregte auch durch spektakuläre

Massenszenen Aufsehen, ist heute jedoch nicht mehr als Originalfassung

erhalten → Fünf-Seen-Filmfestival

Die österreichische Tageszeitung "Neue

Freie Presse"1) notierte in ihrer

Ausgabe vom 7. November 1924 unter anderem: "Dieser Helena-Film

ist eine Großtat. Er ist würdig, auf die feinste Goldwaage der Kritik gelegt

zu werden (…) Wir wollen bloß sagen, daß die dramatische Verdichtung

des epischen Stoffels im allgemeinen recht gut, im ersten, viel freier an die

Ueberlieferung angelehnten Teile besser als im zweiten gelungen ist. Womit man

nicht durchwegs einverstanden sein dürfte ist die Lösung der in solchem

Falle ungemein schwierigen Besetzungsfragen. Der Priamos Albert Steinrücks

ist kaum zu übertreffen. Desgleichen der trojanische Seher Aisakos1)

Albert Bassermanns.

Auch die niobeske Gestalt der Hekabe ist bei Adele Sandrock in guten Händen.

Für den Paris hätte man gleichfalls schwerlich einen schöneren und

hellenischer wirkenden Darsteller finde können als den so rasch bekannt

gewordenen Wladimir Gaidarow. Aber schon die Helena der ausnehmend schönen

Edy Darclea regt doch ein wenig dazu an, im Gedächtnis Umschau nach

irgendeiner gewiß noch viel zutreffenderen Helena zu suchen. (…) Dieser

Achill1)

des Athleten Carlo Aldini1),

mit Verlaub, so schaut Achill nicht aus. (…) Technisch, photographisch,

regiemäßig steht dieser Film auf kaum zu überbietendem Niveau. Wunderbar

die Visionstechnik im ersten Teil, zumal in dem zum Traume umgedeuteten Urteil

des Paris." → anno.onb.ac.at

Einen skurrilen Tischler Bronsa zeichnete Steinrück in der von Alexander Rasumny1) nach Tschechow1)-Motiven gedrehten

Groteske bzw. Sittenbild "Überflüssige Menschen"1) (1926),

zu seinen überschaubaren

Komödien-Auftritten gehörte der Part des Dr. Sieben in der von Robert Land1)

in Szene gesetzten Geschichte "Venus im Frack"1) (1927) mit

Carmen Boni

in der Titelrolle.

In Karl

Grunes1) Anti-Kriegsstreifen "Am Rande der Welt"1) (1927) glänzte er als der alte Mühlenbesitzer,

dessen erster Sohn Johann (Wilhelm Dieterle) in einem Grenzdorf in die Machenschaften

seines zweiten Sohnes Michael (Imre Ráday1))

gerät. Als Forstmeister von Rüdiger präsentierte sich Steinrück in dem

auf dem Roman "Bataillon Sporck" von Richard Skowronnek1) basierenden

Heimatfilm "Die

Sporck'schen Jäger"1) (1927), als

Komponist Ludwig van Beethoven1) in dem patriotischen Streifen "Lützows

wilde verwegene Jagd"1) (1927) mit Arthur Wellin1) als

Major Freiherr von Lützow1)

und Ernst Rückert

als Schriftsteller bzw. Freiheitskämpfer Theodor Körner1)

und als der herrische Großbauer Thorbeken, Vater von Hans (Jack Trevor), in "Die

Sandgräfin"1) (1928) nach dem Werk von Gustav Frenssen1)

mit Christa Tordy in der Titelrolle.

In Kurt Bernhardts1)

Adaption "Schinderhannes"1) (1928)

nach dem gleichnamigen

Schauspiel1) von Carl Zuckmayer1) mit Hans Stüwe

in der Titelrolle des legendären "Schinderhannes" genannten Hunsrücker

Räubers Johannes Bückler1),

war er der alte Schuster Johannes Leydecker, der als geistiger Anstifter vieler Verbrechen des

Schinderhannes gilt. Zu Steinrücks letzten Arbeiten für den Stumfilm zählte

Friedrich Zelniks Krimi "Der

rote Kreis"1) nach dem

Roman "The Crimson Circle" von Edgar Wallace1) mit

dem Part des Mr. Froyant,

dessen Uraufführung am 2. April 1929 er ebenso wenig erlebte wie die

Premiere drei weiterer Produktionen: Nach der gleichnamigen

Novelle1) von Arthur Schnitzler1) realisierte

Paul Czinner

das Drama "Fräulein Else"1)

(UA: 07.03.1929) mit seiner späteren Ehefrau Elisabeth Bergner in der Titelrolle,

Albert Bassermann als deren Vater Dr. Alfred Thalhof

und Steinrück als der reiche, zwielichtige Kunsthändler Dorsday.

Unter der Regie von Joe May1)

entstand das Sozialstück aus dem Berliner

Kleine-Leute-'Milljöh' mit dem Titel "Asphalt"1)

(UA: 12.03.1929) – hier spielte

er den paragraphentreuen Vater des jungen Wachtmeisters Holk (Gustav Fröhlich) –

und von Kurt Bernhardt1)

das Abenteuer "Das letzte Fort"1)

(UA: 09.07.1929), in dem er als Kommandant Lensky in Erscheinung trat → Übersicht

Stummfilme.

Während der Proben an der Berliner "Volksbühne"1)

für die Tragödie "Kreuzabnahme" von Ehm Welk1),

in dem er den sterbenden Schriftsteller Leo Tolstoi1)

verkörpern sollte, erlitt der Schauspieler nach einem tragischen Unfall einen Blutsturz an dessen Folgen er am 10. Februar 1929

mit nur 56 Jahren starb. Die letzte Ruhe fand er auf dem "Friedhof

Zehlendorf"1) im Berliner Ortsteil Zehlendorf1).

"Als Grabzeichen dient nur eine kleine Inschriftenplatte. Auf Beschluss

des Berliner

Senats ist die letzte Ruhestätte von Albert Steinrück (Feld 017 Nr. 705)

seit 1969 als Ehrengrab

des Landes Berlin1) gewidmet."

notiert Wikipedia→ Foto der Grabstätte bei

knerger.de

sowie Wikimedia Commons.

Im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf1) bzw. in

der Künstlerkolonie

Berlin1) erinnert seit Februar 1944

der "Steinrückweg" (vorher "Barnayweg" nach Ludwig Barnay1)) an den

einst gefeierten Stummfilm- und Theatermimen, der jedoch trotz seiner meisterlichen

Darbietungen heute weitgehend in Bergessenheit geaten ist.

Steinrück, Vater von zwei Töchtern, war seit November 1908 mit der Schauspielerin Elisabeth "Lissy" Gussmann (1886 –1920) verheiratet. Deren Schwester Olga

hatte am 26. August 1903 den Schriftsteller Arthur Schnitzler1)

geehelicht, sodass Steinrück über diese Verbindung mit dem bedeutendsten Vertreter der

"Wiener Moderne" verschwägert war. Nach dem Tod seiner Ehefrau, die

aufgrund ihrer langjährigen Lungentuberkulose im April 1920 mit nur 34 Jahren verstarb,

heiratete Albert Steinrück 1921 die Tochter des Malers Alfred Sohn-Rethel1) (1875 – 1958),

die 25 Jahre jüngere Elisabeth

genannt "Lissi" (1897 – 1993). Deren Brüder waren der

Sozialphilosoph Alfred Sohn-Rethel1) der Jüngere (1899 – 1990)

sowie der Maler Hans-Joachim Sohn-Rethel (1905 – 1955), der als

Schauspieler und Geräuschimitator auch

unter dem Pseudonym "Freddy Dosh" bekannt war. Aus der Ehe mit

Elisabeth gingen die Töchter Barbara (1922 – 2003) und Ursula (1924 – 1996) hervor; einer von Steinrücks

Enkeln ist der Schauspieler Michael Hanemann1).

Mit Steinrücks frühem Ableben tat sich für die Hinterbliebenen eine finanzielle Notlage

auf, seine Witwe konnte kaum die Beerdigungskosten aufbringen.

Rund sechs Wochen nach Steinrücks Tod fand daher am 28. März 1929 im

Berliner "Schauspielhaus am Gendarmenmarkt"1) eine von Heinrich George

organisierte "Albert Steinrück Gedächtnisfeier" bzw.

Benefiz-Veranstaltung statt. Gegeben

wurde in der zusätzlichen Nachtvorstellung die Hochstaplerkomödie

"Der Marquis von Keith"1)

von Frank Wedekind1)

in einer Inszenierung von Leopold Jessner1)

mit George

in der

Titelrolle – Steinrück selbst hatte mit dieser Figur einst Triumphe gefeiert.

Da das Stück selbst gar nicht für viele Rollen ausgelegt ist, erfand man kurzerhand eine

Vielzahl von "Statistenrollen", etliche der teilnehmenden

Künstler/-innen gingen als Gäste des Marquis von Keith einfach nur stumm über die Bühne.

Die Liste

der insgesamt 86 Mitwirkenden liest sich wie das "Who is Who"

der Berliner Theater- und Filmszene, angefangen

von Hans Albers

(Kellner) über weitere Stars wie Maria Bard

(Freifrau von Rosenkron),

Elisabeth Bergner

(Freifrau von Totleben und Laufbursche Sascha), Mady Christians

(Frau Krenzl),

Marlene Dietrich,

Tilla Durieux

(Gräfin Werdenfels),

Fritz Kortner

(Metzgerknecht),

Fritzi Massary

(stumme Dienstmädchen),

Werner Krauß

(Konsul Casimir), Max Pallenberg

(Komponist Zamrjaki), Hermann Vallentin (Kriminalkommissar Raspe),

Paul Wegener

(Metzherknecht) bis hin zu Wolfgang Zilzer.

Zum

"Ehrenausschuss" gehörten unter anderem der Physiker Albert Einstein1),

der Maler Max Liebermann1), der Theatermann

Max Reinhardt1), der Berliner Oberbürgermeister

Gustav Böß1) und Reichstagspräsident

Paul Löbe1)

→ mehr bei cyranos.ch

(Aushang). Kein

geringerer als der Schriftsteller Heinrich Mann1) sprach die Gedenkworte, im

"Ifflandsaal" des Hauses wurden Steinrücks Bilder ausgestellt bzw.

zum Verkauf angeboten.

Die Geschichte der "Steinrück-Feier" ist ausführlich in

dem Anfang September 2006 erschienenen Buch der Theater-Wissenschaftlerin Margret Heymann "Eine Sternstunde des deutschen Theaters" beschrieben

("Verlag

Vorwerk 8", Berlin").

Rückblickend ging an diesem Abend eine Theaterepoche zu Ende. Vier

Jahre später zerbrach die hier so innig beschworene Gemeinschaft der

Theaterkünstler: Fast die Hälfte von ihnen flüchtete vor den

Nationalsozialisten ins Exil, die anderen schwiegen und blieben. Einige

dienten sich den neuen Machthabern an und machten in Hitler-Deutschland

Karriere.5) → www.isbn.de

Von Margret Heymann erschien zudem 2014 im genannten Verlag die Veröffentlichung mit dem Titel

"Das Leben ist eine Rutschbahn … – Albert Steinrück, Eine Biographie des

Schauspielers, Malers und Bohemiens (1872–1929)".

Verschiedene seiner Gemälde sind heute Teil der Sammlung der "Stiftung

Stadtmuseum Berlin"1), wo zudem seit Mai 2016

Steinrücks schriftlicher Nachlass verwaltet wird → stadtmuseum.de

|

Stummfilme

Filmografie bei der Internet Movie Database,

filmportal.de

sowie

einige frühe Stummfilme bei "The

German Early Cinema Database"

(Fremde Links: filmportal.de, Wikipedia, cyranos.ch, Murnau Stiftung; R = Regie) |

- 1910: Japanisches

Opfer / Edelmut eines Japaners (R: Adolf

Gärtner (unbestätigt); mit Max

Mack als der Edelmütige;

als ein Delegierter) → IMDb

- 1913: Der Volkstyrann (von (Regie) und mit Fritz

Kampers; als der Gouverneur) → Early Cinema Database,

IMDb

- 1919: Prinz Keo. Der Raub der Mumie (R: ?; Professor Skrupello;

als Professor Skrupello) → Early Cinema Database,

IMDb

- 1919: Die sterbende Salome

(R: Franz

Seitz sr.; als Bildhauer Gibbon, Carla Ferra als Modell Ninon)

- 1920: Das Milliardentestament

(R: Franz Seitz sr.; als ?) → Early Cinema Database,

IMDb

- 1920: Katharina die Große

(von (Regie) und mit Reinhold

Schünzel als Zar Peter

III.; Lucie

Höflich als dessen

Gemahlin, die spätere russische Kaiserin Katharina

II.; als Alexei

Gregorowitsch Orlow, der Mörder des Zaren) → filmportal.de

- 1920: Madame

Récamier. Des großen Talma letzte Liebe (R: Joseph

Delmont; mit Fern

Andra als Juliette Récamier,

genannt "Madame

Récamier"; Bernd

Aldor als Schauspieler François-Joseph

Talma; als Barras, Präsident des Konvents)

→ filmportal.de (Besetzung)

- 1920: Der Richter von Zalamea

(nach dem gleichnamigen

Drama von Pedro

Calderón de la Barca; R: Ludwig

Berger;

als Bauer Pedro Crespo, der "Richter" von Zalamea)→ filmportal.de

- 1920: Der

Golem, wie er in die Welt kam (von (Regie mit Carl

Boese, Drehbuch mit Henrik

Galeen) und mit Paul

Wegener

als der Golem;

als Rabbi Löw, Vater von Mirjam (Lyda Salmonova))→ filmportal.de

- 1920: Die Schuld der Lavina Morland

(R: Joe

May; als John Morland, eifersüchtiger Ehemann von Lavinia (Mia

May))

→ filmportal.de,

Murnau Stiftung

- 1920: Berlin W. / Der Weg, der ins Verderben führt

(nach dem Roman von Olga

Wohlbrück; R: Manfred

Noa;

mit Manja

Tzatschewa und Hans

Albers; als?) → IMDb

- 1920: Anna Boleyn

(R: Ernst

Lubitsch: mit Emil

Jannings als Heinrich

VIII., Henny

Porten als Anna

Boleyn,

zweite der sechs Frauen Heinrichs: als ?)→ filmportal.de,

Murnau Stiftung, IMDb

- 1920: Die geschlossene Kette

(R: Paul

Ludwig Stein; mit Pola

Negri und Aud

Egede Nissen in den Hauptrollen; als ?)

- 1920/21: Exzellenz Unterrock

(nach dem Roman von Adolf

Paul (auch Drehbuch); R: Edgar Klitsch;

als Beaumarchais;

u. a. Marion Regler als Chevalier

d'Eon, Alexander Ekert

als britischer König Georg

II., Ellen Petz als

Madame de Pompadour und

Jürgen Fehling als französischer König

Ludwig

XV.)

→ IMDb

- 1920/21: Das Mädchen aus der Ackerstraße – Ein

Sittenbild aus Groß-Berlin (nach dem Roman von Ernst

Friedrich;

mit Lilly

Flohr in der Titelrolle der Ella Schulze; als Vater Schulze,

Rosa

Valetti als Mutter Schulze in Teil 1 und Teil 3)

- 1921: Das Haus in der Weichselgasse (R: Willy

Zeyn sen.; mit Esther

Carena als Sonja Lewinska; als ?) → IMDb

- 1921: Schieber

(nach "Frau Mimis Vergangenheit. Kriminalroman aus

Schieberkreisen" von Edmund

Edel;

R: Manfred

Noa; mit Manja

Tzatschewa als Frau Mimi; als Max Modersohn)

- 1921: Der Streik der Diebe

()von (von (Regie) und mit Alfred

Abel als Will Tair, Präsident der Organisation

der Diebe "B.A.G."

("Besitz-Ausgleichs-Gesellschaft"); als Bac, Generaldirektor

der "U.Z.")

- 1921: Brennendes Land

(R: Heinz

Herald; als General Braticzek, ein polnischer Woiewode)

→ www.dhm.de,

filmblatt.de

- 1921: Das Mädchen, das wartete

(nach der Novelle von James Barr; R: Frederik Larsen; als Walter Bruckmann;

Carola

Toelle als Käte)

- 1921: Die Geschichte von Barak Johnson (R: Erik

Lund: als ?) → IMDb

- 1921: Das Gewissen der Welt

- 1921: Die Nacht ohne Morgen

(R: Karl

Grune; als Zirkusdirektor Mortera)

- 1921: Sappho

(nach dem Roman von Alexandre

Dumas d. Ä.; R: Dimitri

Buchowetzki; mit Pola

Negri in der Titelrolle

der Lebedame Sappho; als Georg Berking, der Fabrikbesitzer) → filmportal.de

- 1921: Die

Geierwally (nach dem gleichnamigen

Roman von Wilhelmine

von Hillern; R: E.

A. Dupont mit Henny

Porten

als Geier-Wally, Wilhelm Dieterle

als "Bären-Joseph"; als der Höchstbauer Stromminger, Vater von Wally,

der sie

mit Vinzenz (Eugen

Klöpfer) verheiraten möchte)

→ Fotos

bei filmstarpostcards.blogspot.com;

filmportal.de

mit Kritik aus

- 1921: Der Sträfling von Cayenne (R: Leo

Lasko; als ?) → IMDb

- 1921: Das Geheimnis der Santa Margherita

(von (Regie) und mit Rolf

Randolf als der Habsburger Erzherzog

Johann

Nepomuk Salvator, der sich später "Johann Orth" nannte; als

?)

- 1921: Der Leidensweg der Inge Krafft

(R: Robert

Dinesen; nach einem Drehbuch von Joe

May (auch Produktion);

mit dessen Ehefrau Mia

May in der Titelrolle der Inge Krafft; als deren Gemahl, der der

kaukasische Fürst; Conrad

Veidt

als Inges Jugendliebe Hendryk) → filmportal.de,

Murnau Stiftung

- 1921: Die Geschichte des grauen Hauses

- 1921: Perlen bedeuten Tränen

(R: Carl

Wilhelm; als ?)

- 1921: Der Eisenbahnkönig – Teil 2: Mensch und Mammon

(R: Eugen

Illés; mit Fritz

Kortner; als ?)

- 1922: Macbeth

(Kurz-Spielfilm nach der gleichnamigen

Tragödie von William

Shakespeare; R: Heinz

Schall; als ?) → IMDb

- 1922: Die Nacht der Medici (R: Karl

Grune; als ?) → IMDb

- 1922: Die Küsse der Ira Toscari

(R: Alexander Erdmann-Jesnitzer, Schwager von Co-Drehbuchautorin Eddy

Beuth;

mit Irmgard Foss in der Titelrolle; als ?) → IMDb

- 1922: Das Blut

(nach einer Idee von Tilla Durieux;

R: Paul Legband;

als der Hochstapler Johannes van Gudry,

Hanni

Weisse als Schlossherrin Cornelia van Veltrum)

→ filmblatt.de

- 1922: Der Todesreigen

(R: William

Karfiol; als Reitknecht Lebedow, später politischer Kommissar)

- 1922: Die Flucht in die

Ehe. Der große Flirt (von (Regie) und mit Artur Retzbach-Erasiny; als der

Onkel)

- 1922: Monna Vanna

(nach dem gleichnamigem

Schauspiel von Maurice

Maeterlinck und historischen Abhandlungen

von Niccolò

Machiavelli und Paolo

Giovio; R: Richard

Eichberg; mit Lee

Parry als Madonna Giovanna,

genannt "Monna Vanna"; mit Paul

Wegener als Guido Gurlino, Kommandant von Pisa; als Ratsmitglied

Andrea Buonacorsi)

→ filmportal.de

- 1922/23: Fridericus

Rex (Fridericus-Rex-Film;

Vierteiler; R: Arzen

von Cserépy; mit Otto

Gebühr als späterer Preußenkönig

Friedrich II.

und Erna Morena als

Elisabeth-Christine

von Braunschweig-Bevern, Friedrichs spätere Gemahlin und

preußishe Königin); als Friedrichs Vater König Friedrich

Wilhelm I., Gemahl von Königin Sophie

Dorothee (Gertrud

de Lalsky))

- 1923: Der Wetterwart

(R: Carl

Froelich; als der Wetterwart)

- 1923: Der Schatz

(nach einer Novelle von Rudolf Hans Bartsch;

R: Georg

Wilhelm Pabst; als der Glockengießer

Svetocar Badalic, Ehemann von Anna (Ilka

Grüning), Eltern von Beate (Lucie

Mannheim)) → stummfilm.at,

filmportal.de

- 1923: Der rote Reiter

(nach dem Roman von Franz

Xaver Kappus; R: Franz

W. Koebner; mit Fern

Andra als

Hasia von Nawroska (Zuordnung unsicher); auch

Produktion mit Georg

Bluen; als Direktor Livius (Zuordnung unsicher))

- 1923: Scheine des Todes

(R: Lothar

Mendes; mit Eva

May als Imogen, Tochter von Henry Hull (Bruno

Decarli), erblüsterner

Bruder von Lord Hull (Alfred

Abel); als "Pique As")

- 1923: Die Madonna am Portal

(R: Albert Durec; als ?)

- 1923: Der Kaufmann von Venedig

(nach dem gleichnamigen

Theaterstück von William

Shakespeare; R: Peter

Paul Felner;

mit Werner

Krauß als Shylock, Carl

Ebert als Antonio, der Kaufmann von Venedig; als Tubal, Freund des

Shylock)

- 1924: Die Tragödie der Entehrten / Frauen der Nacht

(R: Josef

Berger; als ?) → IMDb

- 1924: Die Schuld

(R: Josef Berger; als ?)

- 1924: Helena

(nach Motiven der "Ilias"

des Homer;

R: Manfred

Noa; mit Edy Darclea (1895–?) als die schöne Helena;

als

König Priamos)

→ film.at,

Fünf-Seen-Filmfestival

- 1924: Das Haus am Meer

(nach dem Schauspiel von Stefan

Zweig; R: Fritz

Kaufmann; mit Asta

Nielsen als Teresa,

Frau des Fischer Enrico (Grigori

Chmara); als Werber)→ filmportal.de,

stummfilm.at

- 1924: Dekameron-Nächte

/ Decameron Nights (Produktion: Deutschland/Großbritannien; nach

zwei Geschichten aus dem

Zyklus "Decamerone"

von Giovanni

Boccaccio; R: Herbert

Wilcox; als König von Algarve)→ filmportal.de

- 1924: Sklaven der Liebe

(nach dem Theaterstück "Die Hochzeit von Valeni" von Marco

Brociner und Ludwig Ganghofer;

R: Carl

Boese; als ?) → Wikipedia (englisch);

siehe auch Verfilmung 1914

- 1924: Mädchen, die man nicht heiratet

(R: Géza

von Bolváry; mit Ellen

Kürty in der Titelrolle; als ?)

- 1924/25: Der erste Stand. Der Großkapitalist (R: Rolf

Raffé; mit Eugen

Klöpfer als Kerkoven, ein Großkapitalist; als ?)

- 1925: Das goldene Kalb

(nach dem Roman "Die beiden Leben der Magdalena" von Ferenc Herczeg;

R: Peter

Paul Felner;

mit Henny

Porten in der weiblichen Hauptrolle der Madgalena; als Floris)

- 1925: Die vom Niederrhein

(2 Teile; nach dem Roman von Rudolf

Herzog; R: Rudolf

Walther-Fein; als Fabrikant

Philipp Steinherr, Ehemann von Margot (Erna

Morena), Eltern von Hans (Ernst

Hofmann))

- 1925: Reveille, das große Wecken

(R: Fritz

Kaufmann; als ?)

- 1925: Hedda Gabler

(nach dem gleichnamigen

Bühnenstück von Henrik

Ibsen; R: Franz

Eckstein (auch Drehbuch

mit Rosa

Porten); mit Asta

Nielsen in der Titelrolle; als Gerichtsrat Brack)

- 1925: Götz von Berlichingen zubenannt mit der eisernen Hand

(nach dem gleichnamigen

Schauspiel von

Johann

Wolfgang von Goethe; R: Hubert

Moest; mit Eugen

Klöpfer als Götz

von Berlichingen; als Kuno von Giech)

- 1926: Das Haus der Lüge

/ Arme, kleine Hedwig (nach dem Theaterstück "Die

Wildente" von Henrik Ibsen,

mit Mary

Johnson als Hedwig, Tochter von Hjalmar Ekdal (Werner

Krauß) und dessen Ehefrau Gina (Lucie

Höflich);

als Konsul Jan Werle, Vater von Gregers (Walter

Janssen)) → filmportal.de

- 1926: Die drei Kuckucksuhren

(nach dem Roman von Georg

Mühlen-Schulte; R: Lothar

Mendes; als Mason)

→ Murnau Stiftung

- 1926: Zopf und Schwert – Eine tolle Prinzessin

(nach dem Schauspiel von Karl

Gutzkow; R: Viktor

Janson; mit Mady

Christians

als Prinzessin Wilhelmine,

Tochter des von Albert Steinrück dargestellen Preußenkönigs Friedrich

Wilhelm I. sowie

Schwester von Kronprinz

Friedrich

von Preußen (Walter

Janssen); Wilhelm

Dieterle als Friedrich,

Erbprinz von Bayreuth,

Wilhelmines späterer Gemahl)

- 1926: Die elf schillschen Offiziere

(von (Regie) und mit Rudolf

Meinert als Patriot und Freiheitskämpfer Ferdinand

von Schill;

als französischer Kommandant)→ filmportal.de

- 1926: Überflüssige Menschen

(nach Motiven aus mehreren Novellen von Anton

Tschechow; R/Drehbuch: Alexander

Rasumny;

als der Tischler Bronsa) → stummfilm.at,

filmportal.de

- 1927: Das Mädchen aus der Fremde

(nach dem Roman "Der Talisman" von H. E. Wieslow; R: Franz

Eckstein;

Drehbuch: Rosa

Porten;; als ?)

- 1927: Brennende Grenze / Heimaterde

(R: Erich

Waschnec; als der Gutsvogt) → filmportal.de

- 1927: Die Sporck'schen Jäger

(nach dem Roman "Bataillon Sporck" von Richard

Skowronnek; R: Holger-Madsen;

als Forstmeister von Rüdiger)

- 1927: Lützows wilde verwegene Jagd

(R: Richard

Oswald; mit Arthur

Wellin als Major Freiherr

von Lützow; Ernst

R¨ckert

als Schriftsteller und Freiheitskämpfer Theodor

Körner; als Komponist Ludwig

van Beethoven)

- 1927: Liebeshandel / Agentur Übersee (R: Jaap

Speyer; als ?) → IMDb

- 1927: Einer gegen

Alle. Die Sensationen eines Millionärs ohne Geld (R: Nunzio

Malasomma; mit Carlo

Aldini; als ?) → IMDb

- 1927: Kinderseelen klagen euch an

(nach der Erzählung "Die drei Ringe" von Paul

Keller; R: Kurt

Bernhardt;

als Fabrikant Kommerzienrat Enzenberg, Gatte von Luise (Nathalie

Lissenko), Eltern von Helmut (Walter

Rilla))

- 1927: Venus im Frack.

Das Frauenideal unserer Zeit (R: Robert

Land; mit Carmen

Boni in der Titelrolle der Rechtsanwältin

Dr. Dorothee d’Espard; als Dr. Sieben) → filmportal.de,

Murnau Stiftung

- 1927: Regine.

Die Tragödie einer Frau (frei nach Motiven der Erzählung

"Regine"

von Gottfried

Keller;

R: Erich

Waschneck; mit Lee

Parry als Magd Regine; Harry

Liedtke als amerikanischer Ingenieur Frank Thomas;

als Regines Vater)

- 1927: Die Vorbestraften

(R: Rudolf

Meinert; als Richter)

- 1927: Das Frauenhaus von Rio

/ Girls for Sale (nach dem Roman "Plüsch und Plümowski"

von Norbert

Jacques;

R: Hans

Steinhoff; als Plümowski, Ernst

Deutsch als Plüsch, zwei Schurken)

- 1927: Am Rande der Welt

(R: Karl

Grune; als der Müller, Vater von Magda (Brigitte

Helm), Johannes

(Wilhelm

Dieterle)

und Michael (Imre

Raday)) → filmportal.de,

Murnau Stiftung

- 1927: Leichte Kavallerie

(R: Rolf

Randolf; als Rabbi Süß, Vater von Rahel (Elizza

La Porta))

- 1927: § 182 minderjährig

(R: Ernst

Winar; als ?) → Zensurentscheidung

- 1927: Mit gift jaeger / Le roman d'un jeune homme pauvre (Produktion:

Frankreich; nach der Komödie

"Le roman d'un jeune homme pauvre" von Octave

Feuillet; R: Gaston

Ravel; als der Großvater) → IMDb

- 1928: Herbstzeit am Rhein

(R: Siegfried

Philippi; als Kallborn, der Wirt "Zm goldenen Löwen",

Vater von

Hannerl (Grete

Reinwald))

- 1928: Die von der Scholle sind

(R: Alexander Lang; als Moser) → IMDb

- 1928: Schinderhannes

(nach dem gleichnamigen

Schauspiel von Carl

Zuckmayer über das Leben

des Räuberhauptmanns Johann

Bückler, genannt "Schinderhannes" (Hans

Stüwe);

R: Kurt

Bernhardt;

als der alte Leyendecker aus Lauschied) → stummfilm.at,

filmportal.de;

siehe auch Verfilmung

1958

- 1928: Die Sandgräfin

(nach dem Werk von Gustav

Frenssen; R: Hans

Steinhoff; mit Christa

Tordy als Gertrud von Knee,

genannt "die Sandgräfin"; als der herrische Großbauer Thorbeken, Vater von Hans (Jack

Trevor))

- 1928: Majestät schneidet Bubiköpfe. Romeo und Julia von heute

/ Hans kunglig höghet shinglar

(Produktion: Deutschland/Schweden; R: Ragnar Hyltén-Cavallius

(1885–1970); mit Hans Junkermann als der in

der kleinen schwedischen Küstenstadt Salthamn lebende Friseur André Gregory;

Enrique Rivero (1906–1954) als

dessen "Enkel" Nicolo; als Handwerker) → IMDb,

foerderverein-filmkultur.de

- 1928: Der Zarewitsch (nach der gleichnamigen

Operette von Franz

Lehar (Musik) bzw. der Vorlage "Carewicz"

von Gabriela

Zapolska: R:: Jakob

Fleck, Luise

Fleck; mit Iván

Petrovich in der Titelrolle; als der Zar)

→ IMDb,

Wikipedia (englisch)

- 1929: Fräulein Else

(UA: 07.03.1929; nach der gleichnamigen

Novelle von Arthur

Schnitzler; R: Paul

Czinner;

mit dessen späteren Ehefrau

Elisabeth

Bergner in der Titelrolle der Else Thalhof, Tochter des

angesehenen Wiener

Rechtsanwalts Dr. Alfred Thalhof (Albert

Bassermann); als der reiche Kunsthändler von Dorsday) → stummfilm.at,

filmportal.de

- 1929: Asphalt

(UA: 12.03.1929; R: Joe

May; als der alte Hauptwachtmeister Holk, Vater des jungen

Polizeiwachtmeisters

Holk (Gustav

Fröhlich); Betty Amann als die Diebin

"Brillantenelse") → stummfilm.at,

filmportal.de,

Murnau Stiftung

- 1929: Der

rote Kreis (UA: 02.04.1929; nach dem Roman "The Crimson

Circle" von Edgar

Wallace; R: Friedrich

Zelnik;

als Mr. Froyant;

Lya Mara als dessen Sekretärin, die Betrügerin Thalia Drummond) → filmportal.de

- 1929: Das letzte Fort

(UA: 09.07.1929; R: Kurt

Bernhardt; als Kommandant Lensky)

→ filmportal.de

|

|