|

Begibt man sich auf die Spurensuche nach der Schauspielerin Grete Diercks, stellt man fest, dass

im Laufe der Jahrzehnte offensichtlich die

Biografien bzw. Daten zweier Künstlerinnen miteinander verwoben wurden:

Einerseits gab es die am 20. November 1882 in Stainach-Irdning (Steiermark)

geborene österreichische Operettensoubrette und Schauspielerin Margarete "Grete" Dierkes1) (gestorben am 2. Juli 1957 in Wien),

zum anderen die in Deutschland geborene Theater- und Stummfilmdarstellerin Margarethe Diercks,

die unter dem Künstlernamen Grete Diercks (mitunter auch "Dircks")

in Erscheinung trat. Letztere, Tochter eines selbstständigen

Steinsetzers, erblickte am 1. September 1890 in Hamburg

das Licht der Welt, wuchs mit ihren vier Schwestern Klara, Emma, Irma und Herta

auf.

|

|

Aufgrund der Informationen, die von Grete Diercks' Nachfahren stammen,

machte sie bereits als kleines Mädchen erste Schritte auf der Bühne und avancierte am

Hamburger "Deutschen

Schauspielhaus"1) zu einem beliebten Kinderstar: Am 15. September 1900 hatte die feierliche Eröffnung des "Deutschen

Schauspielhauses" stattgefunden und man suchte damals jugendliche

Darsteller. Margarethe bewarb sich ohne Wissen der Eltern zusammen mit einer

Freundin, trug das Lied "Letzte Rose" aus der Oper

"Martha"1)

von Friedrich von Flotow1) vor und wurde engagiert. Belegt ist, dass sie erstmals

zur Spielzeit 1901/02 mit der Titelrolle in "Wie Klein-Else das Christkind suchen

ging", einem Weihnachtsmärchen mit Gesang und Tanz von Therese Lehmann-Haupt

(1864 – 1914), betraut wurde. Bis 1908/09 stand sie mit

Kinder-/Jungmädchenrollen in Hamburg auf der Bühne, feierte unter anderem

zur Spielzeit 1907/08 mit der Titelrolle

in der Operette "Prinzessin Herzlieb" des Komponisten bzw.

Dirigenten Eduard Möricke1) Erfolge,

wie ein Foto beweist

→ www.flickr.com;

mehr zu den Rollen am "Deutschen Schauspielhaus" siehe hier.

Grete Diercks startete

eine intensive, wenn auch kurze Karriere am Theater, später kam der Film

hinzu. Ohne je eine schauspielerische Ausbildung erhalten zu haben, blieb

die junge Frau den "Brettern, die die Welt bedeuten" treu,

sammelte – auch als Sängerin – weitere Bühnenerfahrungen unter anderem 1912 einen Sommer lang am

Theater in Riga1), wo sie auch erstmals ihren späteren Ehemann, den Ingenieur

Curt von Grueber traf.

Foto: Grete Diercks ca. 1907/1908

Quelle: Privates Fotoarchiv der Nachfahren von Grete Diercks,

zur Verfügung gestellt von deren Enkel Peter Schati

Urheber: Unbekannt; Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier

|

|

Nicht eindeutig geklärt zu sein scheint, ob Grete Diercks mit

dem damals siebenjährigen Curt Bois zusammen

aufgetreten ist.

Am 23 Oktober 1908 fand im Berliner "Theater des Westens"1) die

Premiere der Operette "Der fidele Bauer"1)

von Leo Fall1) mit Bois als

kleinem Heinerle statt, nur fünf Tage später konnte das

"Heinerle"-Duett mit seiner Partnerin (der Magd "die rote

Lisi") auf Schallplatte käuflich

erworben werden, gleichzeitig kam von der "Deutschen Bioscop"

unter anderem die berühmte Szene bzw. das Lied "Heinerle, Heinerle,

hab' kei Geld" (Duettino zwischen Liesl und Heinerle"2))

und das "1. Terzett: Ein Infant'rist, ein Artill'rist"

(zusammen Gustav Matzner3)) als

so genanntes

"Tonbild"1) in die Lichtspielhäuser, eine Verbindung zwischen

stummen bewegten Bildern und der Grammophon-Aufnahme. In etlichen Quellen

(u.a. filmportal.de, IMDb sowie sonstigen einschlägigen Filmseiten) wird

Grete Diercks bei diesen beiden "Tonbildern" aufgeführt,

es gibt jedoch eine alte Postkarte (→ ansichtskartenhandel.at),

auf der eindeutig Grete Dierkes gezeigt bzw. genannt wird. Wikipedia merkt

zudem an, dass die angebliche Mitwirkung von Grete Diercks an der Seite von Curt Bois in

(dem Tonbild) "Der fidele Bauer" (1908) fraglich sei, da sie zu diesem Zeitpunkt nicht in Berlin weilte.

Foto: Grete Diercks 1912 in Berlin

Quelle: Privates Fotoarchiv der Nachfahren von Grete

Diercks,

zur Verfügung gestellt von deren Enkel Peter Schati

Urheber: Unbekannt; Originalfoto aufrufbar bei Wikimedia

Commons;

Lizenz: CC BY-SA 3.0

|

|

|

Nach ihrem kurzen Engagement in Riga zog es die junge Künstlerin noch

im Herbst 1912 in die Metropole

Berlin, wo sie weiterhin am Theater aktiv war, aber auch Kontakte zur

Stummfilmszene knüpfen konnte. Ab Mitte der 1910er Jahre stand

Grete Diercks regelmäßig vor der Kamera und wirkte bis 1923 in

etlichen Produktionen mit, darunter befanden sich auch zwei von Ernst Lubitsch1) inszenierte Stummfilm-Klassiker: |

|

In der Adaption "Carmen"1) (1918)

nach der gleichnamigen

Oper1) von Georges Bizet1) bzw.

der gleichnamigen

Novelle1) von Prosper Mérimée1), wo

sie nach einigen Quellen auch am Drehbuch beteiligt

gewesen sein soll,

mimte sie an der Seite von

Pola Negri in der Titelrolle als Dolores die Braut des Dragoners Don José

(Harry Liedtke), in der

Strindberg1)-Verfilmung "Rausch"1) (1919)

neben Asta Nielsen als Protagonistin Henriette die Jeanne, welche von

ihrem Ehemann, dem Schriftstellers Gaston (Alfred Abel), im Rausch der

Gefühle für Henriette verlasen wird. Sie trat beispielsweise in der von

(Regie) und mit Viggo Larsen realisierten Komödie "Der

Einbrecher wider Willen"1) (1918)

in Erscheinung oder in

dem Melodram "Die Frauen vom Gnadenstein"2) (1921; Regie:

Robert Dinesen1)).

Als E. A. Dupont1) erstmals das

Alpen-Drama "Die

Geierwally"1) (1921) nach

dem gleichnamigen

Roman1) von

Wilhelmine von Hillern1) mit Henny Porten auf die Leinwand bannte, besetzte er

Grete Diercks als Magd Afra, die mit Bären-Joseph (Wilhelm Dieterle)

angeblich eine

Liebschaft hat bzw. dessen Halbschwester ist.

Foto: Grete Diercks 1912 in Riga

Quelle: Privates Fotoarchiv der Nachfahren von Grete

Diercks, zur Verfügung gestellt

von deren Enkel Peter Schati;

Urheber: Unbekannt; Originalfoto aufrufbar bei

Wikimedia

Commons; Lizenz: CC BY-SA 3.0

|

|

Auch in Friedrich Wilhelm Murnaus1) Meisterwerk "Der

brennende Acker"1) (1922) präsentierte sich Grete Diercks als duldsames Bauernmädchen Maria bzw.

verlassene Braut des Johannes Rog (Wladimir Gaidarow) mit einer tragenden Rolle,

ebenso wie in dem Melodram "Der Liebe Pilgerfahrt"1) (1923; Regie:

Jacques Protosanoff1))

mit Gustav von Wangenheim als Partner. Nach den Streifen

"Die

Kette klirrt"1) (1923; Regie: Paul L. Stein1), "Und dennoch kam das Glück" (1923;

Regie/Drehbuch: Gerhard Lamprecht1)) sowie "Die Sonne von St. Moritz"1) (1923; Regie:

Hubert Moest1)/Friedrich Weissenberg),

gedreht mit Moests Ex-Ehefrau Hedda Vernon

in der weiblichen Hauptrolle nach dem gleichnamigen Unterhaltungsroman von Paul Oskar Höcker1), beendete die

Schauspielerin ihre kurze, intensive Filmkarriere → Übersicht

Stummfilme.

|

Als Theaterschauspielerin verabschiedete sie sich ebenfalls von ihrem Publikum, parallel zu ihrer

Arbeit vor der Kamera hatte sie an verschiedenen Berliner Bühnen Erfolge

gefeiert. So beispielsweise 1917 am "Theater in der Königgrätzer

Straße" (heute "Hebbel-Theater"1)) oder

am "Komödienhaus"1),

wo sie 1918 in dem Schauspiel "Die Zarin", einer freien Version

über den Werdegangs der russischen Zarin Katharina II.1) von Menyhért Lengyels1) und

Lajos Birós1),

aufgetreten war.4))

Grete Diercks verschwand aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit,

Grund hierfür war 1923 ihre Eheschließung mit dem Ingenieur bzw.

Fabrikanten Curt von Grueber (1874 – 1962), der 1906 in Berlin das Unternehmen

bzw. Konstruktionsbüro "Maschinenfabrik für Hartzerkleinerungs- und Transportanlagen Curt von Grueber" gegründet hatte und Mahlanlagen für Gestein, Kohle und

Metall herstellte. Aus der Verbindung mit Curt von Grueber, bereits

Vater von drei Kindern aus seiner ersten Ehe, die nach der Scheidung bei der

Mutter blieben, hatte Grete Diercks zwei Töchter: Ursula wurde am

15. Oktober 1923, Lieselotte am 18. Juni 1926 geboren.

Foto: Grete Diercks kurz nach der Eheschließung im Jahre 1923

Quelle: Privates Fotoarchiv der Nachfahren von Grete Diercks,

zur Verfügung

gestellt von deren Enkel Peter Schati

|

|

|

Anfangs lebte die Familie in Berlin-Lichterfelde1) in einem angemieteten Haus in

der Augustastraße, später erwarb von Grueber eine eigene

Villa in Berlin-Dahlem1),

welche während des Krieges nach einem Bombenangriff Ende

August 1943 komplett zerstört wurde; die Familie verlor wie so

viele andere ihr gesamtes Hab und Gut.1937 war die damalige "Curt von Grueber Maschinenbauanstalt" in den Alleinbesitz

des Unternehmers und Erfinders Ernst Curt Loesche († 1948) übergegangen, der 1919 Teilhaber der Firma geworden

war → www.loesche.com.

Nach Ende des 2. Weltkrieges wurde das Werk zunächst

durch die sowjetische Besatzungsmacht vollständig

demontiert, 1948 dann entschädigungslos enteignet und in den volkseigenen

Betrieb "LBH-Teltow" umgewandelt →

brandenburgikon.net.

|

Grete Diercks erlebte das Kriegsende auf einem Bauernhof in Tirol

(Österreich), wohin Tochter Lieselotte von München aus geflohen war und

ihre Mutter wenige Monate später aus Berlin nachholte. Als nach der Befreiung Österreichs Ende März 1945

durch die sowjetischen Truppen alle Deutschen das Land verlassen mussten,

strandeten Mutter und Tochter schließlich im schwäbischen Lauingen1)

(Bayern). Hier wohnte Grete Diercks lange Jahre in einem abseits gelegenen Mühlenhäuschen direkt an der

Donau, führte ein relativ einsames Leben bis ins hohe Alter hinein. Die Ehe

mit Curt von Grueber existierte bis zu dessen Tod wohl nur noch auf dem

Papier, nach Kriegsende lebte das Paar mehr oder weniger getrennt.

Ihre letzten Jahre verbrachte Grete Diercks in einem kirchlichen Altersheim

in Lauingen, wo sie – rund sechs Wochen vor ihrem 78. Geburtstag – am 15. Juli 1978

starb. Wie so viele Künstler(innen) jener Ära ist auch sie vollkommen in

Vergessenheit geraten.

Grete Diercks auf einer Autogrammkarte (Photochemie-Karte, Nr.2712)

Quelle: Privates Fotoarchiv der Nachfahren von Grete Diercks,

zur Verfügung gestellt von deren Enkel Peter Schati

Urheber: Photoatelier Mac Walten (1892 – 1943); Lizenz:

gemeinfrei

→ Info zu Mac Walten

|

|

|

Quelle (unter anderem): Informationen des Enkels (Peter Schati) von Grete

Diercks,

der auch das Fotomaterial zur Verfügung stellte.

Siehe auch Wikipedia,

cyranos.ch

|

Fremde Links: 1) Wikipedia, 2) Murnau Stiftung, 3) cyranos.ch

4) Quelle: Siegfried Jacobsohn:

Gesammelte Schriften 1900–1926 (Wallstein Verlag, 2005, S. 463)

Lizenz Foto Grete Diercks: Dieses Medium (Bild,

Gegenstand, Tondokument, …) ist gemeinfrei,

da das Urheberrecht abgelaufen ist und die Autoren unbekannt sind. Das gilt in

der EU und solchen Ländern, in denen das Urheberrecht 70 Jahre nach

anonymer Veröffentlichung erlischt.

Marc Walten: Das ist der Verwandlungskünstler

Max Grünthal, der als "Mac Walten" bzw. der "Mann

mit dem geheimnisvollen Rock" auftrat. Er verabschiedete sich 1920

von der Bühne, eröffnete in der Berliner Friedrichstraße ein Fotostudio und

lichtete viele Artistenkollegen in Originalposen ab. Seine Spur verliert sich

im Jahre 1936, nachdem er als Jude vor den Nazis in die Niederlande

geflohen war. (Quelle: www.scheinschlag.de)

|

|

Mitwirkung (weitgehend gesichert) in folgenden

Stummfilmen

Filmografie bei der Internet Movie Database1),

filmportal.de

frühe Stummfilme bei "The

German Early Cinema Database"1)

(Fremde Links: filmportal.de, Wikipedia, Murnau Stiftung; R = Regie) |

- 1916: Die Fiebersonate

(R: Emmerich Hanus;

als Hedwig, Nichte von Frau Werner (Frida

Richard),

der Mutter von Rolf (Friedrich

Zelnik)) → Early Cinema Database

- 1917: Unsühnbar

(R: Georg

Jacoby; als ?) → www.dhm.de

- 1918: Carmen

(nach der gleichnamigen

Oper von Georges

Bizet bzw. der gleichnamigen

Novelle von Prosper

Mérimée;

R: Ernst

Lubitsch; mit Pola

Negri als Carmen, Harry

Liedtke als Dragoner Don José Navarro; als Dolores,

Braut von Don José; (laut IMDb auch Drehbuch mit Norbert

Falk und Hanns Kräly)

→ Murnau Stiftung, filmportal.de

- 1918: Fünf Minuten zu spät

(R: Uwe Jens Krafft;

als ?)

- 1918: Durchlaucht Hypochonder

(R: Friedrich

Zelnik: mit Lisa

Weise als Prinzessin Lisa, genannt "Durchlaucht Hypochonder";

als Fürstin Lolo, Nichte von Lisa)

- 1918: Keimendes Leben

(2 Teile; R: Georg

Jacoby; als Arbeiterin Liese Bräuer, Geliebte von Fabrikant

Friedrich Wechmar (Hans

Junkermann))

- 1918: Der

Einbrecher wider Willen (von (Regie) und mit Viggo

Larsen; als Margit Hesse) → Murnau Stiftung

- 1919: Rausch (nach dem Bühnenstück "Rausch" ("Brott och

Brott") von August

Strindberg; R: Ernst

Lubitsch;

mit Asta

Nielsen als Henriette, Ehefrau des Malers Adolph (Carl

Meinhard); Alfred

Abel als dessen Freund,

der Schriftsteller Gaston; als dessen verlassene Ehefrau Jeanne) → filmportal.de

- 1919: Todesurteil

(R: Martin

Berger; als ?) →

IMDb,

Early Cinema Database

- 1919: Zwangsliebe im Freistaat (R: Georg

Schubert; als Dienstmädchen Maria, Braut von Hans Wellert (Helmut

Krauss))

→ Early Cinema Database

- 1919: Filme mit Mac Walten (von

(Regie) und mit Leonhard Haskel;

als ?)

- 1921: Die Frauen vom Gnadenstein

(R: Robert Dinesen;

als als Rose-Marie)

- 1921: Die

Geierwally (nach dem gleichnamigen

Roman von Wilhelmine

von Hillern; R: E.

A. Dupont mit Henny Porten

als Geier-Wally, Wilhelm Dieterle

als "Bären-Joseph"; als Magd Afra)

→ filmportal.de

mit Kritik aus

- 1922: Der

brennende Acker (R: Friedrich

Wilhelm Murnau; als das Bauernmädchen Maria) → filmportal.de

- 1922: Das Feuerschiff

(R: Richard

Löwenbein; als ?)

- 1922: Am Rande der Großstadt

(nach dem Roman "Die Mausefalle" von Erna Weißenborn;

R: Hanns Kobe; als ?)

- 1922: Der Kampf ums Ich

(R: Heinrich

Brandt; als ?)

- 1923: Der Liebe Pilgerfahrt

(R: Jakow

Protasonow; als Karin, Gustav

von Wangenheim als Dr. Egil Rostrup)

→ Murnau Stiftung,

filmportal.de

- 1923: Die Kette klirrt

(R: Paul

L. Stein; (vermutlich) als Senta)

- 1923: Und dennoch kam das Glück

(R: Gerhard Lamprecht; als ?)

- 1923: Die Sonne von St. Moritz

(nach dem Roman von Paul Oskar Höcker;

R: Hubert

Moest, Friedrich Weissenberg;

mit Moests Ex-Gattin Hedda

Vernon in der weiblichen Hauptrolle der "Dame von Welt"

Hedda; als die Amerikanerin

(Zuordnung unsicher), große Liebe des

Dr. Heinemann (Johannes

Riemann))

|

|

|

1) Anmerkung: Das dort

aufgeführte Tonbild "Der Fidele Bauer" (1908) sowie das in

Österreich gedrehte Gesellschafts-Melodram "Die Musikantenlene" (1912)

ist wohl Grete Dierkes zuzuschreiben, die in letzterem kurzem

Streifen als Chanson-Sängerin Joujou neben Titelheldin Eugenie Bernay

in Erscheinung trat (Link: Wikipedia).

|

|

Hier noch einige Fotos aus dem

Archiv der Familie Diercks,

zur Verfügung gestellt von Grete Diercks-Enkel Peter Schati

(Fotograf: unbekannt) |

|

| Grete Diercks 1912 in Riga |

|

|

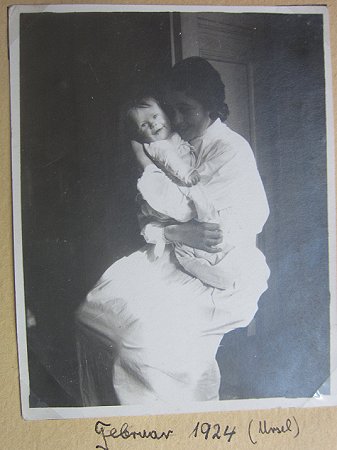

| Grete Diercks mit Tochter Ursula |

|

|

| Grete Diercks im Frühjahr 1923

mit Ehemann Curt von Grueber |

|

|