Herausragende Interpretationen waren unter der Regie von Hans Oberländer

die Frau Brigitte in dem Kleist-Lustspiel "Der

zerbrochne Krug"1) (1905) oder die

Rolle der Eurydike1)

in der Tragödie "Antigone"1) (1906) des Sophokles1). Sie

glänzte als Julia in der Shakespeare-Tragödie"Romeo und Julia"1),

als Königin Anna in

dem Lustspiel "Das Glas Wasser"1) von Eugčne Scribe1) oder

als die

Königin von Holland Hortense1) in dem Schauspiel "Napoleon oder Die

hundert Tage"1) von Christian Dietrich Grabbe1).

Hatte sie in ihrer Anfangszeit

das Fach der jugendlichen Heldin ausgefüllt, machte sich Ilka Grüning

im fortgeschrittenen Alter mit Charakterrollen vor allem in Stücken von

Henrik Ibsen1) und Gerhart Hauptmann1) einen Namen. Am "Lessingtheater" brillierte

sie unter anderem als Mutter Aase in Ibsens "Peer Gynt"1) (1913/1914)

mit Friedrich Kayßler in der Titelrolle

(auch 1916/1920 sowie 1917 am "Theater

an der Wien" mit Theodor Loos als Peer Gynt,

Lina Lossen1) als Solveig)

oder als Aline Solness in Ibsens "Baumeister

Solness"1) (1915–1918) mit Albert Bassermann als Bauunternehmer Halvard Solness, jeweils in Inszenierungen des Intendanten Victor Barnowsky1). Dieser

besetzte Grüning in weiteren Ibsen-Werken neben Bassermann, so als Gina Ekdal in dem

Schauspiel "Die Wildente"1) (1916,

Bassermann als Hjalmar Ekdal) und als Kathrine Stockmann1) in

"Ein

Volksfeind"1) (1916, Bassermann

als Dr. Thomas Stockmann1))

→ ibsenstage.hf.uio.no. Daneben gab sie Gastrollen an etlichen anderen Berliner

Theatern, beispielsweise auch an den "Reinhardt-Bühnen"1),

wo sie unter anderem als Frau Flamm in dem Hauptmann-Drama "Rose Bernd"1)

überzeugen konnte. So schrieb der berühmte Kurt Tucholsky1) in einer Kritik in

der Wochenzeitschrift "Die Weltbühne"1)

(07.08.1919; Nr. 33, S. 170): "Sie hat so viel gespielt: das ein wenig krächzende, gebrochene Organ konnte Milde ausdrücken und Schmerz

und Mutterliebe, alles verzeihende und verschönernde, beschönigende Mutterliebe. Und sie starb nicht als

Peer Gyntens Mutter: sie erlosch. (…) Und das ist das Letzte aller Schauspielkunst, ist Ingenium.

Ich habe ihr einmal in die Augen gesehen:

sie sahen gütig und doch durchdringend in die bunte Welt, Und weil sie von unsern Besten ist, laß mich

ihr –heute noch – eine Blume geben, die der jugendliche Verliebte sonst wohl seiner Siebzehnjährigen

scheu an die Brust heftet: eine dunkle rote Rose."2)

In den 1920er Jahre gestaltete Ilka Grüning in Berlin unter anderem die

Marthe Schwerdtlein in Goethes "Faust I"1)

(1922, "Lessingtheater", Regie: Victor Barnowsky) an der

Seite von Theodor Loos

als Faust,

Emil Jannings

als Mephisto und

Käthe Dorsch

als Gretchen, die Gertrud Deuter in der Komödie "Die

Hose"1) von Carl Sternheim1)

(1923, "Tribüne"1);

Regie: Eugen Robert1))

und die Titelrolle der bigotten, raffgierigen Witwe Eva Bonheur in dem

Drama "Eva Bonheur" (1926) des Niederländers Herman

Heijermans1) (1926, "Central-Theater"1),

Regie: Hans Felix). Am "Deutschen

Theater"1) erlebte man sie unter

der Regie von Heinz Hilpert1)

als die Witwe Frau von Wieg in dem Schauspiel "Die

Verbrecher" (1928) von Ferdinand Bruckner1)

(→ TV-Film 19641)),

an der "Komödie

am Kurfürstendamm" als Arztwitwe in dem von Gustaf Gründgens

inszenierten Lustspiel "Wann kommst du wieder?" (1929;

"Penelope") von W. Somerset Maugham1)

→ Auszug

Wirken am Theater

bei Wikipedia

Seit Ende der 1910er Jahre stand Ilka Grüning regelmäßig vor der Kamera

und etablierte sich mit prägnanten Rollen der Salondame oder Mutter zu

einer vielbeschäftigten Darstellerin im Stummfilm. Bereits 1912 hatte

sie mit dem kurzen Streifen "Die Kunst des Schminkens" erste

Erfahrungen mit dem neuen Medium Film gesammelt.

Ilka Grüning um 1900 auf einer Künstlerkarte,

aufgenommen im Fotoatelier "Becker & Maass", Berlin

(Otto Becker (1849–1892)/Heinrich Maass (1860–1930))

Quelle: Wikimedia Commons;

Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)

siehe hier |

|

|

Ihr bevorzugtes Metier waren

Historienfilme und anspruchsvolle Literaturverfilmungen, in denen sie

oftmals in ihren Bühnenrollen besetzt wurde, aber auch in den Melodramen

jener Jahre fand sie ihren Platz. So gestaltete sie in der zweiteiligen

Stummfilm-Version von Ibsens "Peer Gynt"1) (1919; Regie:

Victor Barnowsky1)) auch

auf der Leinwand neben dem Titelhelden Heinz Salfner

die Mutter Aase oder zeichnete die Frau Flamm in der Hauptmann-Adaption "Rose Bernd"1) (1919; Regie:

Alfred Halm1)) an der Seite von

Henny Porten.

|

|

Als Max Mack1)

mit "Figaros Hochzeit" (1920) die Komödie "La

folle journée, ou le Mariage de Figaro"1)

von Beaumarchais1)

mit Alexander Moissi als Figaro

und Hella Moja als Chérubin auf die Leinwand bannte,

besetzte er Ilka Grüning als Bedienstete Marcelline, in dem von

(Regie) und mit Reinhold

Schünzel in Szene gesetzten Historienfilm "Katharina die Große"1) (1920)

gab sie die Fürstin von Anhalt-Zerbst1),

Mutter der russischen Zarin Katharina II.1).

In dem opulenten, mit rund 4.000 Darstellern bzw. Statisten gedrehten

monumentalen Portrait über die berühmte Katharina II., dargestellt

von Lucie Höflich, spielte Schünzel den russischen Thronfolger Großfürst

Peter Fjodorowitsch, den späteren Zaren Peter III.1),

den die damals 14-jährige Katharina 1746 heiratete, Fritz Kortner

Katharinas Günstling, den Reichsfürsten Gregor Potjomkin1).

In weiteren Rollen zeigten sich unter anderem Gustav Botz1) (Großkanzler

Graf Alexei Bestuschew1)),

Hugo Flink (Katharinas Liebhaber Sergej Saltikow1)),

Fritz Delius (Katharinas Liebhaber Gregor Graf

Orlow1)) und Mechthildis Thein

(Geliebte des Thronfolgers Peter, Fürstin Elisabeth Romanowna Woronzowa1)).

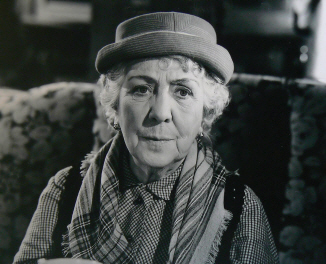

Ilka Grüning auf einer Fotografie

des Fotoateliers

"Zander & Labisch", Berlin

Urheber Siegmund

Labisch1) (1863–1942)

Quelle: cyranos.ch; Angaben zur Lizenz

(gemeinfrei)

siehe hier

|

Und immer wieder waren es die beachtenswerten Mutter-Rollen, etwa des jungen

Conte Marino Marco (Paul Hartmann) in dem Melodram "Der Roman der Christine von Herre"1) (1921)

nach der Novelle von Heinrich Zschokke mit Agnes Straub in der Titelrolle

und Werner Krauß als deren

grausamer Gatte Graf von Herre,

des französischen Revolutionärs Saint Just1)

(Wilhelm Dieterle) in der Literaturverfilmung

"Es leuchtet meine Liebe"3) (1922)

nach der Novelle "Malmaison" von Annemarie von Nathusius1) mit

Mady Christians als Marquise von Chateletder, der Rosalinde

(Eva May) in "Die Fledermaus"1) (1923)

nach dem Libretto von Karl Haffner1)

und Richard Genée1) zur gleichnamigen

Operette1) von Johann Strauss1) oder

der Mutter Steyer in Friedrich Wilhelm Murnaus1)

Adaption "Die

Austreibung"1) (1923) mit dem Untertitel "Die Macht der zweiten Frau"

nach dem Theaterstück von Carl Hauptmann1).

Murnau hatte sie bereits in seiner Verfilmung "Phantom"1) (1922)

nach dem gleichnamigen

Roman1) von Gerhart Hauptmann1) neben Protagonist

Alfred Abel als die "Baronin" besetzt,

später mimte sie die Köchin Augustina in Murnaus Komödie "Die

Finanzen des Großherzogs"1) (1924),

gedreht nach dem Roman "Storhertigens Finanser" von Frank Heller1)

mit Harry Liedtke als

Don Ramon XXII., Großherzog von Abacco. Für

Berthold Viertel1) war sie Noras alte Amme in der

Verfilmung "Nora"1) (1923)

nach dem gleichnamigen

Theaterstück1) von Henrik Ibsen1) mit

Olga Tschechowa in der weiblichen Hauptrolle,

für Curt Goetz

stellte sie als Elisabetha Dorothea1)

die Ehefrau des von Max Pategg1) gespielten Johann Kaspar Schiller1)

dar, Eltern des Dichterfürsten Friedrich Schiller1),

in dem lange als verschollen geltenden Streifen "Friedrich

Schiller – Eine Dichterjugend"1) (1923)

mit Theodor Loos in der Titeltrolle. Mehrfach arbeitete sie mit

dem legendären Regisseur Georg Wilhelm Pabst1) zusammen, der sich Ilka Grünings

eindringliches Spiel zunutze machte

und sie in seinen meisterlichen Stummfilmen besetzte: So als Ehefrau des alten Glockengießermeisters (Albert Steinrück) in dem Drama "Der Schatz"1) (1923)

nach einer Novelle von Rudolf Hans Bartsch1),

als Ehefrau des Generaldirektor Rosenow (Karl Etlinger1)) in

dem berühmten Klassiker "Die

freudlose Gasse"1) (1925)

nach dem Roman von Hugo Bettauer1) mit unter

anderem Werner Krauß

und Greta Garbo sowie als

Mutter des von Albträumen geplagten Chemikers Martin Fellman (Werner Krauß) in

dem Drama "Geheimnisse

einer Seele"1) (1926).

Einmal mehr als Mutter, diesmal des lungenkranken Simche Regierer (Curt Bois), zeigte sie sich in dem

von Richard Oswald1) nach einem Illustrierten-Roman

von Ludwig Wolff1)

mit Hans Stüwe gedrehten Drama "Dr. Bessels Verwandlung"1) (1927), zu ihren letzten

Arbeiten für den Stummfilm zählte die der

Vermieterin in Friedrich Zelniks

Krimi "Der

rote Kreis"1) (1929),

einer frühen Verfilmung des Romans "The Crimson Circle" von Edgar Wallace1) → Übersicht

Stummfilme.

Im frühen deutschen Tonfilm war Ilka Grüning nur in zwei Produktionen auf

der Leinwand präsent: In dem von Hanns Schwarz1)

mit Dita Parlo und

Willy Fritsch

in Szene gesetzten Melodram "Melodie des Herzens"1) (1929)

mimte sie das Fräuleins Czibulka,

in der von Max Neufeld

nach dem Bühnenstück von Hans Mahner Mons (1883 – 1956) realisierten, satirischen Komödie "Hasenklein kann nichts dafür"1) (1932) tauchte sie als Minna, Ehefrau des

Schneidermeister Titus Hasenklein (Jakob Tiedtke)

bzw. Mutter von Trude (Lien Deyers), auf.

Seit den 1920er Jahren leitete die Schauspielerin neben ihrer umfangreichen

Arbeit für Theater und Film gemeinsam mit Lucie Höflich

(1883 – 1956) in Berlin eine eigene Schauspielschule. Etliche

renommierte Theater- und Filmgrößen wie Brigitte Horney,

Lilli Palmer,

Inge Meysel,

Erna Sellmer,

Rose Renée Roth,

Horst Caspar oder

Fred Döderlein

erwarben sich dort ihr darstellerisches Rüstzeug.

Mit der so genannten "Machtergreifung"1) der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 beschränkte sich Ilka Grüning in der folgenden Zeit

gezwungenermaßen auf ihre Lehrtätigkeit, 1934 wurde die im

Nazi-Jargon als "Volljüdin" bezeichnete Künstlerin aus der "Reichstheaterkammer"1) (RTK) und "Reichsfilmkammer"1) ((RFK)

ausgeschlossen, was faktisch einem Berufsverbot gleichkam.

1938 verließ Ilka Grüning Deutschland und ging zunächst nach Frankreich,

wo sie am 8. Dezember 1938 in Paris anlässlich einer Gedenkveranstaltung

für Ödön von Horváth^1) aus dessen Schriften rezitierte; auch die vor den

Nazis nach Paris geflohenen Künstler Leon Askin1),

Margarete Hruby1)

und deren Ehemann Manfred Fürst1)

wirkten bei dieser Aufführung mit. Anfang Februar 1939 entschloss sich Ilka Grüning für eine Emigration in die USA,

ihr Bruder Bernhard Grünzweig blieb in Europa (Brüssel1)) zurück.4)

Wie etliche andere aus Nazi-Deutschland geflohene Schauspielerkollegen/-kolleginnen fand

auch Ilka Grüning durch Unterstützung des "European Film Fund"1)

ab Anfang der 1940er Jahre in verschiedenen Anti-Nazi-Produktionen Beschäftigung,

meist waren es jedoch nur kleine bis kleinste Rollen als resolute ältere

Dame, Ehefrau oder Tante. In nachhaltigste Erinnerung ist die damals über 65-Jährige

mit ihrer Figur der Einwanderin Frau Leuchtag geblieben, die in dem von Michael Curtiz

mit Humphrey Bogart

und Ingrid Bergman gedrehten Film-Klassiker "Casablanca"1) (1942)

gemeinsam mit ihrem Mann (Ludwig Stössel)

in "Rick's Café Américain" sitzt und vor dem Barkeeper Carl (Szöke Szakall) ihre ersten Englischkenntnisse zum Besten geben. Die kurze Szene

ist einfach köstlich, Stössel (Mr. Leuchtag) fragt nach der Uhrzeit: "Liebchen – sweetnessheart, what

watch?", sie antwortet "Ten watch", was ihr Mann wiederum mit

der Frage "Such watch?" beantwortet. Gemeinsam mit dem österreichischen Schauspieler

Ludwig Stössel spielte

Ilka Grüning unter anderem auch in dem von Sam Wood1) nach dem Bestseller von Henry Bellmann (1882 – 1945) inszenierten,

"Oscar"-nominierten Streifen

"Kings Row"1) (1942; u. a. mit

Ronald Reagan),

in dem Sonja Henie1)-Filmmusical

"Iceland" (1942),

in dem Propagandafilm "The Strange Death of Adolf Hitler"1) (1943; Drehbuch:

Fritz Kortner/Joe May1)) sowie

in dem Thriller "Temptation" (1946) nach dem Theaterstück

"Bella Donna" von James B. Fagan (1873 – 1933) bzw. nach dem Roman von

Robert Smythe Hichens (1864 – 1950), wo

Stössel/Grüning erneut ein altes Ehepaar gaben.

Letztmalig traten sie zusammen in Robert Siodmaks1)

Adaption "Der Spieler"1) (1948,

"The Great Sinner") nach dem gleichnamigen

Roman1) von Fjodor Dostojewski1) neben

Gregory Peck

("Spieler" Fedja) und Ava Gardner

(Pauline Ostrovsky) auf der Leinwand in Erscheinung –

Grüning mimte Paulines Anstandsdame, Stössel einen Hotelmanager.

Zu Ilka Grünings Arbeiten in Hollywood zählte unter der Regie

von Max Ophüls1)

die Verfilmung "Brief einer Unbekannten"1) (1947,

"Letter From an Unknown Woman") nach der gleichnamigen

Novelle1)

von Stefan Zweig1) mit

Joan Fontaine und Louis Jourdan sowie

der Film noir1) "Gefangen"1) (1949,

"Caught") nach dem Roman "Wild Calendar" von Libbie Block (1910 – 1972) mit

James Mason

und Barbara Bel Geddes1), wo sie

mit dem kleinen Part der Großmutter Rudetzki auftrat. In Billy Wilders1),

unter anderem mit Marlene Dietrich

gedrehten Romanze bzw. Dreiecksgeschichte "Eine auswärtige Affäre"1) (1948,

"A Foreign Affair") musste sie sich mit der winzigen Rolle

einer deutschen Frau begnügen, in dem Krimi "Der

Mann, der zu Weihnachten kam"1)

(1949, "Mr. Soft Touch") mit der einer alten Frau. Bis zu ihrer zeitweiligen Rückkehr nach Europa im Jahre 1950 drehte Ilka Grüning noch

wenige Filme in den USA, stand

zuletzt in Hollywood als Mrs. Polanski für das Melodram "Die

Ehrgeizige"1) (1950, "Payment on Demand")

neben den Protagonisten Bette Davis

und Barry Sullivan1) sowie als Frau von "Papa" Emil Ludwig (Griff Barnett1)) für das Western-Drama "Die Faust der Vergeltung"1) (1951,

"Passage West") vor der Kamera → Übersicht Tonfilme in den USA.

Im Rahmen einer Gastspielreise besuchte die Schauspielerin 1950 auch

Deutschland, übernahm unter der Regie von Leonard Steckel in der schweizerischen Produktion "Die Venus vom Tivoli"1) (1953)

an der Seite von Hilde Krahl,

Paul Hubschmid

und Heinrich Gretler

als Frau Stransky letztmalig eine Aufgabe in einem Kinofilm → cyranos.ch.

Ihren Lebensabend verbrachte

Ilka Grüning, die seit 24. Mai 1948 die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

besaß, in den Vereinigten Staaten, dort starb sie am 14. November 1964 im

Alter von 88 Jahren in Los Angeles1) (Kalifornien). Nach der Einäscherung

wurde die Urne mit ihren sterblichen Überresten im "Columbarium of Faith" (Nische 567-2) auf dem

"Woodlawn

Memorial Cemetery"1) im

kalifornischen Santa Monica1) beigesetzt.

Ilka Grüning als Frau Stransky in dem Film "Die Venus vom Tivoli"

(1953)

Quelle/Link: cyranos.ch

bzw. Archiv "Praesens-Film AG", Zürich,

mit freundlicher Genehmigung von Peter Gassmann (Praesens-Film

AG, Zürich)

© Praesens-Film AG

|

|

|

*) Ludwig

Eisenberg: Großes biographisches Lexikon der Deutschen Bühne im XIX. Jahrhundert

(Verlag von Paul List, Leipzig 1903);

Digitalisiert: Ilka Grüning: S. 362

**) Weitere Quellen:

- Handbuch des deutschsprachigen Exiltheaters 1933 – 1945;

Herausgeber: Frithjof Trapp, Werner Mittenzwei, Henning Rischbieter,

Hansjörg Schneider;

Band 2: Biographisches Lexikon der Theaterkünstler von Frithjof Trapp,

Bärbel Schrader, Dieter Wenk, Ingrid Maaß (Teil 1,

A-K; K G Saur, München 1999)

- Kay

Weniger: "Es wird im Leben dir mehr genommen als gegeben…"; Lexikon der aus Deutschland und Österreich

emigrierten Filmschaffenden 1933 bis 1945

(ACABUS Verlag, Hamburg 2011, S. 220)

Fremde Links: 1) Wikipedia (deutsch), 3) Murnau

Stiftung, 5) wunschliste.de

2) vollständiger Text bei www.textlog.de

4) Kay Weniger: "Es wird im Leben dir mehr genommen als

gegeben…"; Lexikon der aus Deutschland und Österreich

emigrierten Filmschaffenden 1933 bis 1945

(ACABUS Verlag, Hamburg 2011, S. 220)

Lizenz Abbildung Ilka Grüning (Urheber:

Jan Vilímek): Diese Bild- oder Mediendatei ist

gemeinfrei, weil

ihre urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Das gilt in der EU und solchen Ländern, in denen das Urheberrecht 70 Jahre nach

dem Tod des Urhebers erlischt.

Lizenz Foto Ilka Grüning (Urheber:

Fotoatelier Becker & Maass, Berlin (Otto Becker (1849–1892) /

Heinrich Maass (1860–1930)): Dieses Werk ist gemeinfrei,

weil seine urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Dies gilt für das

Herkunftsland des Werks und alle weiteren Staaten mit einer gesetzlichen

Schutzfrist von 70 oder weniger Jahren nach dem Tod des Urhebers.

Lizenz Foto Ilka Grüning (Urheber "Fotoatelier Zander & Labisch",

Berlin): Das Atelier von Albert Zander und Siegmund

Labisch († 1942) war 1895 gegründet worden; die inaktive

Firma wurde 1939 aus dem Handelsregister gelöscht. Externe Recherche

ergab: Labisch wird ab 1938 nicht mehr in den amtlichen

Einwohnerverzeichnissen aufgeführt, so dass sein Tod angenommen werden

muss; Zander wiederum war laut Aktenlage ab 1899 nicht mehr aktiv am

Atelier beteiligt und kommt somit nicht als Urheber dieses Fotos in Frage.

Die Schutzdauer (von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers) für das von

dieser Datei gezeigte Werk ist nach den Maßstäben des deutschen, des österreichischen

und des schweizerischen Urheberrechts abgelaufen. Es ist daher gemeinfrei.

(Quelle: Wikipedia)

|

Filme

Stummfilme / Tonfilme

Filmografie bei der Internet Movie Database,

filmportal.de

sowie

frühe Stummfilme bei "The

German Early Cinema Database"

(Fremde Links: Murnau Stiftung, Wikipedia, filmportal.de, theaterwissenschaft.ch; R

= Regie)

|

Stummfilme

- 1912: Die Kunst des Schminkens

(R: ?; als das Mädchen) → Early Cinema Database

- 1919: Peer Gynt

(nach dem gleichnamigen dramatischen

Gedicht von Henrik

Ibsen; R: Victor

Barnowsky;

mit Heinz

Salfner als Peer Gynt; als Aase, Peers Mutter)

- 1919: Die Prostitution – Teil 2: Die sich verkaufen

(R: Richard

Oswald; als die ein Doppelleben führende Frau Bürger)

- 1919: Pogrom

(R: Alfred

Halm; als Wera Cheberiak) → Early Cinema Database

- 1919: Rose Bernd

(nach dem

gleichnamigen Drama von Gerhart

Hauptmann; R: Alfred

Halm; mit Henny

Porten

in der Titelrolle; als Henriette Flamm, Frau des Dorfschulzen Christoph Flamm,

Roses Liebhaber (Alexander Wierth; 1875–nach 1902) → filmportal.de

- 1919: Todesurteil (R: Martin

Berger; als Mutter) → IMDb,

Early Cinema Database

- 1919: Aladin und die Wunderlampe

(R/Produktion: Hans

Neumann; als ?) → Early Cinema Database

- 1919/20: Menschen

(R: Martin Berger; als die Mutter) → Early Cinema Database

- 1920: Monica Vogelsang

(nach dem Werk von Felix

Philippi; R: Rudolf

Biebrach; mit Henny

Porten

in der Titelrolle; als Mutter des leichtsinnigen, im Hause

Vogelsang angestellten Tagediebs

Johannes Walterspiel (Ernst

Deutsch))→ Murnau Stiftung

- 1920: Maria

Magdalene (nach dem Trauerspiel "Maria

Magdalena" von Friedrich

Hebbel; R: Reinhold

Schünzel

(auch Rolle des Leonhard) mit Lucie

Höflich als Klara, Tochter von Meister Anton (Eduard

von Winterstein);

als dessen Ehefrau/Klaras Mutter)

- 1920: Der Gefangene. Sklaven des XX. Jahrhunderts (nach der Vorlage von Paul

Oskar Höcker; R: Carl Heinz

Wolff; als ?)

→ IMDb,

Early Cinema Database

- 1920: Demimonde-Ehe

/ Eine Demimonde-Heirat (nach dem Schauspiel von Émile

Augier; R: Martin

Zickel; mit Lya

Mara

als Lebedame Iza; als deren Mutter Anuschka) → Early Cinema Database

- 1920: Das Grauen

/ Im Taumel der Leidenschaft (nach einer Vorlage von Toni Dathe;

R: Fred Sauer; als Mutter von

Fred Claar (Friedrich Zelnik))

→ Early Cinema Database

- 1920: Können Gedanken töten?.

Gefesselte Menschen (R: Alfred

Tostary; als Bäuerin) → IMDb,

Early Cinema Database

- 1920: Figaros Hochzeit

(nach der Komödie "La

folle journée, ou le Mariage de Figaro" von Beaumarchais;

R: Max Mack;

mit Alexander

Moissi als Figaro, Hella

Moja als Chérubin, erster Page des Grafen Almaviva (Eduard

von Winterstein);

als Bedienstete Marcelline)

- 1920: Die Erlebnisse der berühmten Tänzerin Fanny Elßler

(R: Frederic

Zelnik; mit dessen Ehefrau Lya Mara

als Fanny Elßler; als

?)→ IMDb

- 1920: Der Abenteurer von Paris (nach dem Roman von Otto

Pietsch; R: Fred

Sauer; mit Frederic Zelnik; als ?) → IMDb

- 1920: Katharina die Große

(von (Regie) und mit Reinhold

Schünzel als Zar Peter

III.; Lucie Höflich als dessen

Gemahlin, die spätere russische Kaiserin Katharina

II.; als Katharinas Mutter, die Fürstin

von Anhalt-Zerbst)

→ filmportal.de

- 1920: Der Sklave seiner Leidenschaft (R: Eberhard Frowein;

als ?) → IMDb

- 1920/21: Christian Wahnschaffe (nach dem Roman von Jakob

Wassermann; R: Urban

Gad; mit Conrad

Veidt

als Christian Wahnschaffe; als ?)

- 1921: Diktatur des Lebens - 2. Teil: Die

Welt ohne Liebe

(R: Fred

Sauer; als Mutter von Ruth Leyden (Esther

Carena))

→ Early Cinema Database

- 1921: Die Bestie im Menschen

(nach dem Roman "La

Bęte Humaine"

von Émile

Zola; R: Ludwig

Wolff;

mit Ossip Runitsch als der Lokführer Jacques Lantier; als ?)

→ IMDb

- 1921: Die Schuldige

(nach dem Roman von Richard Voß; R: Fred Sauer; als Gräfin

Wuthenow; Esther Carena

als Fräulein Joachim von Wuthenow) → IMDb

- 1921: Der Schicksalstag

(R: Adolf

Edgar Licho; als die Gräfin)

- 1921: Die Erbin von Tordis

(R: Robert

Dinesen; mit Ica

von Lenkeffy in der Titelrolle; als Ehefrau

des Oberst von Ingenhofen (Adolf

Klein)) → Murnau Stiftung

- 1921: Hannerl und ihre Liebhaber

(nach dem Roman "Die Geschichte von der Hannerl und

ihren Liebhabern"

von Rudolf

Hans Bartsch; R: Felix

Basch (auch Darsteller); mit dessen Ehefrau Grete

Freund-Basch als Hannerl Thule;

als ?) → IMDb

- 1921: Die

große und die kleine Welt (nach der Komödie von Rudolf

Eger; R: Max

Mack; als Frau aus dem Volke)

- 1921: Der Leidensweg einer Achtzehnjährigen / Ketten der Leidenschaft (R: Eberhard Frowein;

als ?) → IMDb

- 1921: Aus den Tiefen der Großstadt (nach dem Roman

"Jenseits von Gut und Böse" von Luise

Westkirch;

R: Fred

Sauer; als ?) → IMDb

- 1921: Die Verschwörung zu Genua

(nach Motiven des Schiller-Dramas;

R: Paul

Leni; mit Hans

Mierendorff als Fiesco,

Graf von Lavagna, der Kopf der Verschwörer und u. a. Fritz

Kortner als Gianettino Doria; als Matrone) → filmportal.de

- 1921: Die Fremde aus der Elstergasse (R: Alfred

Tostary; mit Margit

Barnay; als ?) → IMDb

- 1921: Um den Sohn (nach dem Roman von Artur

Landsberger; R: Frederik Larsen; als ?) → IMDb

- 1921: Seefahrt ist Not

(nach dem gleichnamigen

Heimatroman von Gorch

Fock (R: Rudolf

Biebrach (auch Darsteller);

als die alte Sill)

- 1921: Trix, der Roman einer Millionärin (R: Frederic

Zelnik; mit dessen Ehefrau Lya Mara;

als ?) → IMDb

- 1921: Lotte Lore

(nach dem Roman von Wilhelmine

Heimburg; R: Franz

Eckstein; Drehbuch: Rosa

Porten; als ?)

- 1921: Aus den Memoiren einer Filmschauspielerin

(R: Frederic

Zelnik; mit dessen Ehefrau Lya Mara; als ?) → IMDb

- 1921: Das zweite Leben

(R: Alfred

Halm; als ?)

- 1921: Der Roman der Christine von Herre

(nach der Novelle von Heinrich

Zschokke; R: Ludwig

Berger; mit

Agnes

Straub als Gräfin Christine von Herre; Werner

Krauß als deren Gatte, der grausame Graf von Herre;

als die alte Gräfin Marco, Mutter des Grafen Marino Marco (Paul

Hartmann)) → Murnau Stiftung,

filmportal.de

- 1921: Lady Hamilton (nach

Vorlagen von Heinrich Vollrath Schumacher (1861–1919); R: Richard

Oswald;

mit Liane

Haid als Lady Emma

Hamilton, Conrad

Veidt als Lord Horatio

Nelson; als eine Wirtin)

→ filmportal.de,

stummfilm.at

- 1921: Aus den Erinnerungen eines Frauenarztes – 2. Teil: Lüge und Wahrheit

(R: Lupu

Pick; als ?)

- 1922: Die Dame und der Landstreicher (nach dem

Roman von Werner

Scheff; R: Alfred

Halm; als ?) → IMDb

- 1922: Die siebente Nacht

(R: Arthur

Teuber; mit Margit

Barnay als Miß Maud, eine reiche Amerikanerin;

als Frau Freese, Mutter von Zeitungsbote/Radrennfahrer Franz (Franz

Krupkat)) → www.dhm.de

- 1922: Die Kreutzersonate

(nach dem gleichnamigen

Roman von Leo

Tolstoi; R: Rolf Petersen; mit Alphons

Fryland

als der Geiger Dimitri Truchatschewski, Frederic

Zelnik als Posdnyschew; als Frau Suchoff) → Wikipedia (englisch)

- 1922: Wem nie durch Liebe Leid geschah

(R: Heinz

Schall; als ?)

- 1922: Es leuchtet meine Liebe

(nach der Novelle "Malmaison" von Annemarie

von Nathusius; R: Paul

Ludwig Stein;

mit Wilhelm

Dieterle als französischer Revolutionär Saint

Just, Geliebter von Jeanne, Marquise von Chatelet (Mady

Christians);

als Mutter von Saint Just)

- 1922: Die Macht der Versuchung

(R: Paul Ludwig Stein; als Mutter des Marquis Crespa (Paul

Otto))

- 1922: Jenseits des Stromes

(R: Ludwig

Czerny; als ?)

- 1922: Luise Millerin

(nach dem Drama "Kabale

und Liebe" von Friedrich

Schiller; Regie: Carl

Froelich; mit Lil

Dagover als

Luise Millerin, Paul

Hartmann als Major Ferdinand von Walter; als Frau Miller, die Frau des Stadtmusikanten

Miller (Fritz

Kortner), Eltern von Luise)

- 1922: Jugend

(nach dem gleichnamigen

Drama von Max

Halbe; R: Fred

Sauer (auch Drehbuch); als Maruschka)

- 1922: Tiefland

(nach dem Bühnenstück "Terra baixa" von Ŕngel

Guimerŕ bzw. dem Libretto von Rudolph

Lothar zu

der Oper "Tiefland"

von Eugen

d'Albert; R: Adolf

Edgar Licho; mit Michael

Bohnen als Sebastiano, ein reicher

Grundbesitzer, Lil

Dagover als Martha;

als die Duenna)

- 1922: Der große Wurf

(R: Joseph Max Jacobi, Georg

Jacoby; als Kommerzienrätin Frau Steinreich)

- 1922: Das hohe Lied der Liebe (R: Heinz

Schall; als ?) → IMDb

- 1922: Phantom

(nach dem gleichnamigen

Roman von Gerhart

Hauptmann; R: Friedrich

Wilhelm Murnau;

als die "Baronin") → Murnau Stiftung,

filmportal.de

- 1922: Bigamie (nach dem Drama "Der lebende

Leichnam" von Leo

Tolstoi; R: Rudolf

Walther-Fein; mit Alfred

Abel

als Fedja, Margit

Barnay als dessen Frau Lisawetha; als ?) → Wikipedia (englisch);

siehe auch Verfilmung 1929

sowie projekt-gutenberg.org

- 1922: Der falsche Dimitry.

Ein Zarenschicksal (basierend auf den geschichtlichen

Ereignissen, wie sie sich in

dem Drama "Boris

Godunow" von Alexander

Puschkin, dem Dramen-Fragment "Demetrius"

von Friedrich

Schiller und

dem Dramen-Fragment "Demetrius"

von Friedrich

Hebbel darstellen; R: Hans

Steinhoff; mit Alfred

Abel als

Zar Iwan

der Grausame, Eugen

Klöpfer als Boris

Godunow; als Amme Pawlowa)

- 1922: Das Weib auf dem Panther

(R: Alfred

Halm; mit Grete

Reinwald; als ?)

- 1922: Zwei

Welten (R: Richard

Löwenbein; als Eheftau von Rechnungsrat Möller (Ludwig

Hartau))

- 1923: Die Fledermaus

(nach dem Libretto von Karl

Haffner und Richard

Genée zur gleichnamigen

Operette von

Johann

Strauss; R: Max

Mack; als Mutter von Rosalinde (Eva

May))

- 1923: Der Menschenfeind

(R: Rudolf

Walther-Fein; als ?)

- 1923: Freund Ripp (R: Alfred

Halm; als ?) → IMDb

- 1923: Das schöne Mädel

(nach dem Roman von Georg

Hirschfeld; R: Max

Mack; als Frau des alten Gött (Fritz

Richard);

Hella Moja und Margit

Barnay als deren Töchter, Walter Rilla als deren Sohn) → Wikipedia (englisch)

- 1923: Friedrich

Schiller – Eine Dichterjugend (R: Curt

Goetz; mit Theodor

Loos als Friedrich

Schiller; als Friedrichs Mutter

Elisabetha

Dorothea Schiller, Ehefrau von Johann

Caspar Schiller (Max

Pategg)) → filmportal.de

- 1923: Der Schatz

(nach einer Novelle von Rudolf Hans Bartsch;

R: Georg

Wilhelm Pabst; als Anna, Frau des

Glockengießers Svetocar Badalic (Albert

Steinrück), Eltern von Beate (Lucie

Mannheim)) → filmportal.de

- 1923: Nora

(nach dem gleichnamigen

Theaterstück von Henrik

Ibsen; R: Berthold

Viertel; mit Olga

Tschechowa

in der Titelrolle der Nora;

als Marianne, Noras alte Amme) → Murnau Stiftung

- 1923: Katjuscha Maslowa

/ Auferstehung (nach dem Roman "Auferstehung"

von Leo

Tolstoi; R: Friedrich

Zelnik;

mit dessen Ehefrau Lya

Mara in der Titelrolle; Rudolf

Forster als Fürst Dimitri Nechludow; als dessen erste Tante)

- 1923: Der rote Reiter

(nach dem Roman von Franz

Xaver Kappus; R: Franz

W. Koebner; mit Fern

Andra (auch Produktion)

als Hasia von Nawroska (Zuordnung unsicher);

als ?)

- 1923: Daisy. Das Abenteuer einer Lady R: Friedrich

Zelnik; mit dessen Ehefrau Lya

Mara in der Titelrolle; als ?) → IMDb

- 1923: Die

Austreibung. Die Macht der zweiten Frau (nach dem

Theaterstück von Carl

Hauptmann;

R: Friedrich

Wilhelm Murnau; mit Wilhelm

Dieterle als Jäger Lauer, Geliebter von Ludmilla Steyer (Aud

Egede-Nissen),

der zweiten Frau des Steyer-Sohns (Eugen

Klöpfer); als Mutter Steyer) → Murnau Stiftung,

filmportal.de

- 1924: Kaddisch

(R: Adolf

Edgar Licho; als ?)

- 1924: Das Geschöpf

(R: Siegfried

Philippi; als ?) → IMDb

- 1924: Die

Finanzen des Großherzogs (nach dem Roman

"Die Finanzen des Großherzogs" ("Storhertigens

Finanser")

von Frank

Heller; R: Friedrich

Wilhelm Murnau; mit Harry

Liedtke als Don Ramon XXII., Großherzog von Abacco;

als Köchin Augustina) → Murnau Stiftung,

filmportal.de

- 1924: Gehetzte Menschen

(R: Erich

Schönfelder; als Gattin des Reeders F.A. Mertens (Rudolf

Lettinger),

Eltern von Hans (Johannes

Riemann); Hans

Albers als Karl von Behn, Hauptkassierer der Reederei)

- 1924: Mater Dolorosa

(R: Joseph

Delmont; als ?) → IMDb

- 1924: Soll und Haben

(nach dem gleichnamigen

Roman von Gustav

Freytag; R: Carl

Wilhelm; als Madame Sidonie,

Ehefrau von Makler Hirsch Ehrenthal (Robert

Garrison)) → filmportal.de

- 1924: Die Liebesbriefe einer Verlassenen

(R: Emmerich

Hanus; als ?)

- 1925: Des Lebens Würfelspiel

(R: Heinz

Paul; als Frau von Wilhelm Päsche (Wilhelm

Diegelmann))

- 1925: Die

freudlose Gasse (nach dem Roman von Hugo

Bettauer; R: Georg

Wilhelm Pabst; als Gemahlin von

Generaldirektor Rosenow (Karl

Etlinger)) → filmportal.de

- 1925: Elegantes Pack

(R: Jaap

Speyer; als Mutter von Rechtsanwalt Dr. Leo Bärenreither (Johannes

Riemann))

- 1926: Geheimnisse

einer Seele (R: Georg

Wilhelm Pabst; als Mutter von Chemiker Martin Fellman (Werner

Krauß))

→ Murnau Stiftung,

filmportal.de

- 1926: Hallo Caesar!

(von (Regie) und mit Reinhold

Schünzel als Jongleur Caesar; als dessen Zimmerwirtin Frau

Svoboda,

Mutter von Rosl (Toni Philippi)) → filmportal.de

- 1927: Familientag im Hause Prellstein

(nach dem Theaterstück der Brüder Anton (1866–1929) und Donat Herrnfeld (1867–1916),

Betreiber des "Gebrüder-Herrnfeld-Theater"; R:

Hans

Steinhoff; als Seraphine) → filmportal.de,

viennale.at

- 1927: Dr. Bessels Verwandlung

(nach einem Illustrierten-Roman von Ludwig

Wolff; R: Richard

Oswald; mit Hans

Stüwe

als Dr. Alexander Bessel; als Mutter des lungenkranken Simche

Regierer (Curt

Bois)) → stummfilm.at

- 1927: Herbstzeit am Rhein

(R: Siegfried

Philippi; als Frau Holm)

- 1928: Dyckerpotts Erben

(nach der Kleinbürgerkomödie von Robert

Grötzsch; R: Hans

Behrendt; als eine der Erben)

- 1928: Ein

Mädel und drei Clowns – Die drei Zirkuskönige

/ The Three Kings (Produktion Deutschland/Großbritannien;

R: Hans

Steinhoff; mit Evelyn

Holt; als Wirtin)

- 1929: Der

rote Kreis (nach dem Roman "The Crimson Circle"

von Edgar

Wallace; R: Friedrich

Zelnik; mit dessen

Ehefrau Lya

Mara als Thalia Drummond; als eine Vermieterin)

- 1929: Zwischen vierzehn und siebzehn – Sexualnot der Jugend

(R: E.

W. Emo; als die Frau für "diskrete Fälle")

Tonfilme

- Produktionen in Deutschland

- Produktionen in den USA

- 1941: Underground (R: Vincent

Sherman; mit Jeffrey

Lynn und Philip Dorn (d. i. Frits van Dongen)

als die

gegensätzlichen Brüder Kurt und Eric Franken; als Frau Franken)

→ Wikipedia (englisch),

IMDb

- 1941: Dangerousley They Live (R: Robert

Florey; als Mrs. Steiner) → Wikipedia (englisch),

IMDb

- 1942: Friendly Enemies

(nach dem Theaterstück von Aaron Hoffman (1880–1924) und Samuel Shipman (1883–1937);

R: Allan

Dwan; mit Charles

Winninger als Karl Pfeiffer; als dessen Ehefrau Maria "Mama"

Pfeiffer)

- 1942: Sabotageauftrag

Berlin / Desperate Journey (R: Raoul

Walsh; mit Errol

Flynn und dem späteren

US-amerikanischen Präsidenten Ronald

Reagan; als Ehefrau von Hermann Brahms (Felix

Basch),

Eltern von Käthe Brahms (Nancy

Coleman), Mitglied der Untergrund-Bewegung)

- 1942: King's Row

(nach dem Bestseller von Henry Bellmann (1882–1945); R:

Sam

Wood; als Anna)

- 1942: Iceland (R: H. Bruce Humberstone;

mit Eiskunstläuferin Sonja

Henie als einheimische Schönheit Katina Jonsdottir,

Tochter von Papa Jonsdottir (Felix

Bressart; als Tante Sophie) → Wikipedia (englisch),

IMDb

- 1942: Casablanca

/ Casablanca (nach dem Theaterstück "Everybody Comes to Rick's" ("Jeder geht in Ricks Bar")

von Murray Burnett (1910–1997) und Joan Alison (1901–1992);

R: Michael

Curtiz; mit Humphrey Bogart und

Ingrid

Bergman; als Ehefrau von Herrn Leuchtag (Ludwig

Stössel), Emigranten in Ricks Café)

→ Beschreibung

innerhalb dieser HP

- 1943: Madame Curie / Madame Curie

(über die von Greer

Garson dargestellte Physikerin und zweifache

Nobelpreisträgerin

Marie

Curie, basierend auf der gleichnamigen Biografie ihrer

Tochter Čve

Curie; R: Mervyn

LeRoy.;

mit Walter

Pidgeon als Pierre

Curie; als Näherin) → IMDb

- 1943: This is the Army

(nach dem Broadway-Musical

von Irving

Berlin; R: Michael

Curtiz; als Mrs. Twardofsky) → IMDb

- 1943: The Strange Death of Adolf Hitler

(R: James

P. Hogan; mit Ludwig

Donath in der Doppelrolle des Kleinbürgers

Franz Huber und Adolf

Hitler; als ältere Dame der Mittelklasse)

- 1944: Adresse

unbekannt / Address Unknown (nach dem gleichnamigen

Briefroman von Kressmann

Taylor:

R: William

Cameron Menzies; als Großmutter)

- 1944: An

American Romance (R: King

Vidor; als Mrs. Vronsky) → IMDb

- 1945: Murder in the Music Hall / Midnight Melody (R: John English (1903–1969); als Mutter)

→ Wikipedia (englisch),

IMDb

- 1946: Rendezvous 24 (R: James

Tinling (1889–1967); als Frau Schmidt) → Wikipedia (englisch),

IMDb

- 1946: Temptation (nach dem dem Theaterstück "Bella Donna" von James B. Fagan (1873–1933) nach dem

Roman von Robert Smythe Hichens (1864–1950); R: Irving

Pichel; als Frau Müller) → Wikipedia (englisch),

IMDb

- 1947: Repeat Performance (nach dem Roman von William O'Farrell (1904–1962); R: Alfred

L. Werker; als Mattie)

→ Wikipedia (englisch)

- 1947: In der Klemme /

Desperate (R: Anthony

Mann; als Tante Klara)

- 1947: Brief einer Unbekannten

/ Letter From an Unknown Woman (nach der gleichnamigen

Novelle

von Stefan Zweig;

R: Max

Ophüls; mit Joan

Fontaine und Louis

Jourdan; als Kartenabreißerin) → IMDb

- 1948. Flucht

ohne Ausweg / Raw Deal (nach der Erzählung von Arnold B. Armstrong und Audrey Ashley;

R: Anthony

Mann; als Haushälterin von Oscar (Harry Tyler; 1888–1961))

- 1948: Eine auswärtige Affäre

/ A Foreign Affair (R: Billy

Wilder; mit Marlene

Dietrich; als eine deutsche Frau)

→ marlenedietrich-filme.de,

IMDb

- 1948: Words and Music

(R: Norman

Taurog; Musical-Komponisten-Porträt über die

Zusammenarbeit des von

Tom

Drake dargestellten Kompüonisten Richard

Rodgers und des Textautors Lorenz

Hart, gespielt von Mickey

Rooney;

als Mrs. Rogers)

- 1949: Der Spieler /

The Great

Sinner (nach dem gleichnamigen

Roman von Fjodor

Dostojewski; R: Robert

Siodmak;

mit Gregory

Peck als "Spieler" Fedja; als Anstandsdame von Pauline Ostrovsky

(Ava

Gardner)) → IMDb

- 1949: Gefangen / Caught

(nach dem Roman "Wild Calendar" von Libbie Block (1910–1972);

R: Max

Ophüls;

als Großmutter Rudetzki) → IMDb

- 1949: Der

Mann, der zu Weihnachten kam / Mr. Soft Touch (R: Henry

Levin, Gordon

Douglas; mit Glenn

Ford

und Evelyn

Keyes in den Hauptrollen; als alte Frau)

→ IMDb

- 1950: Käpt'n China / Captain China

(R: Lewis

R. Foster; mit John

Payne in der Titelrolle; als Ehefrau von

Mr. Haasvelt (Edgar

Bergen))

- 1950: Verurteilt /

Das Tor zur grauen Hölle/ Convicted (nach dem Theaterstück

"Criminal Code" von

Martin Flavin;

R: Henry

Levin; mit Glenn

Ford in der Hauptrolle; als Martha Lorry) → IMDb

- 1950: Der Ehrgeizige / Payment on Demand

(R: Curtis

Bernhardt; mit Bette

Davis und Barry

Sullivan

in den Hauptrollen; als Mrs. Polanski) → IMDb

- 1951: Die Faust der Vergeltung / Passage West (R: Lewis

R. Foster; als Frau von "Papa" Emil Ludwig (Griff

Barnett))

→ wunschliste.de,

Wikipedia (englisch)

- Produktion Schweiz

|

|